福特級航空母艦(4):後續艦建造過程

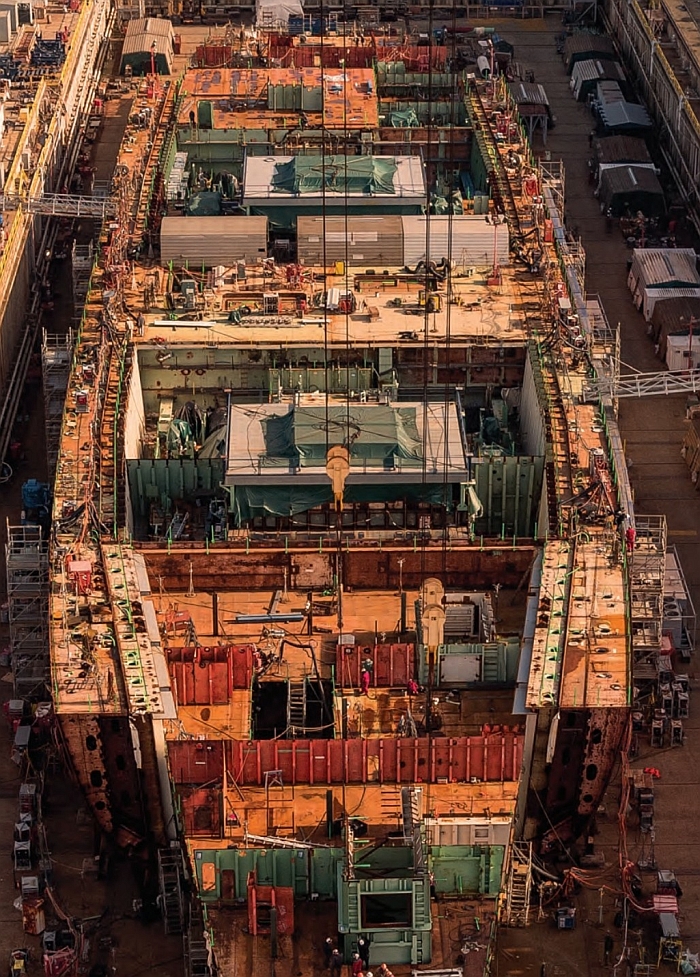

建造中的福特級二號艦甘迺迪號(USS John F. Kennedy CVN-79),注意艦體中部兩個大型方形隔間

就是反應器艙間,兩個已經吊裝進去的方形物體就是反應器組件(外圍圍阻體)。此照片約攝於

2017年1月,工程進度約25%。

(上與下)2024年2月21日,在新港紐斯船廠艤裝中的福特級二號艦甘迺迪號(CVN-79)展開電磁彈射器

(EMALS)發射配重物的測試。隔壁泊位是等待拆解的企業號(CVN-65)航空母艦。

主要參考資料:全球防衛雜誌273期──CVN 21 美國海軍下一代航空母艦(灣仔著)

軍事連線──美國海軍超級航艦:核動力時代──從企業號、尼米茲級到福特級(張明德著)

──by captain Picard

|

甘迺迪號(CVN-79)建造工作 福特級的二號艦(CVN-79)原訂於2012年開始建造,2018財年服役;不過在2008年9月爆發的全球金融海嘯之後,2009年初新上任的歐巴馬政府決議推遲福特級 後續艦的建造工作,同時縮減在2010年度對CVN-79的先期投資;國防部長蓋茲(Robert Gates)在2009年4月6日指示,將福特級後續艦的採購間隔從原訂的四年延長為五年,因此CVN-79的訂購從2012財年延至2013財年, CVN-80的採購則從2016財年延至2018財年。 在2009年1月15日,美國國防部與New Port News廠簽署CVN-21二號艦(CVN-79) 的先期籌備工作,包括設計、規劃、採買等,總值3.74億美元;在同年5月初,美國海軍與New Port News廠簽署先期備料的修正合約,總值7726萬美元,這項先期合約於2010年10月執行完成 ,並緊接著在11月11日簽署一個後續的設計與工程發展合約(價值1.892億美元)。 命名方面,美國眾議員Harry Mitchell在2007年12月7日珍珠港事件66週年紀念日時提議將CVN-79命名為亞利桑納號(USS Arizona);在2009年,眾議員John Shadegg提議將已故的亞利桑納州參議員Barry Goldwater用來命名CVN-79或CVN-80;此外,網路也有人發起請願,希望CVN-79能延續企業號(Enetrprise)這個名字。在 2011年5月29日,美國國防部正式宣佈,CVN-79命名為小約翰.甘迺迪號(USS John F. Kennedy CVN-79),接替2007年從美國海軍除役(2009年除籍)的同名航空母艦(USS John F. Kennedy CV-67)。 甘迺迪號(VN-79)在2011年2月26日於新港紐斯廠舉行切割第一塊鋼板的儀式,原訂於2014年3月5日安放龍骨 , 2018年服役,接替尼米茲號(USS Nimitz CVN-68)核子動力航空母艦;然而如同前述,由於美國啟動減支措施等因素,甘迺迪號的建造合約在2015年6月5日才正式簽署,2015年8月22日舉行安放龍骨儀式。 在2012年底,甘迺迪號的建造工作已經發生延誤,美國海軍部規劃將CVN-79與CVN-80的建造期程延長兩年。在2013財年,美國海軍訂購甘迺迪號。在2013年9月,美國政府審計辦公室(Government Accountability Office,GAO)建議,延後甘迺迪號的細部設計與建造工作,直到首見福特號發生的問題都解決為止,不過美國海軍和國防部拒絕採納這項建議;當初為了加快建造進度,福特號的關鍵系統的整合測試是在航母初始作戰測試評估(initial operational test and evaluation)作業中一起進行,這為整個計畫帶來很高的風險。

在2016財年預算中,美國海軍曾擔心甘迺迪號的建造工作會太快完成,會在下一艘排定除役的航空母艦尼米茲號(USS Nimitz

CVN-68,1975年服役,在2024年屆滿50週年)屆齡之前就備便,而在尼米茲號正式除役前美國海軍將沒有足夠人力來配置甘迺迪號。不過,對造船廠而言,加快建造進度有利於降低單位成本。

新港紐斯船廠吊運甘迺迪號艦首分段時的畫面。 依照2017財年國防授權法,甘迺迪號(CVN-79)會採取兩階段交付;第一階段(Phase 1)交付期程是2022年6月,此時航母需要有完整的推進能力、安全在海上航行與導航的能力,以及彈射、回收飛機的能力;第二階段(Phase 2)交付則在2024年9月,項目包括艦上其他所有機電系統、彈藥處理系統、船艦自衛(Ship Self-Defense System,SSDS)與武器系統、企業監視雷達(Enterprise Air Search Radar,EASR)等。 在2018年5月3日,HII總裁邁克.皮特斯(Mike Petters)表示,甘迺迪號可望在2019年第四季下水,比原訂進度提前三個月。在2018年8月底,甘迺迪號完成了一個大型分段結構的安裝,這是重達905噸的艦艉分段,長24m,寬33m,高四層甲板。此時甘迺迪號建造進度超前四個月,有望提前下水。 在2018年9月,甘迺迪號最後一個艦體分段安裝到位。在2018年11月9日,HII總裁邁克.皮特斯在一次電話會議上表示,此時甘迺迪號的艦體結構建造工作已經完成84%,整體建造工作進度為53%,超前原先進度。先前美國政府審計組織(GAO)的報告認為美國海軍對甘迺迪號的建造進度過於樂觀,可能導致日後成本超支與時程落後,但到此時為止,甘迺迪號的建造工作可見表現不俗。在2019年10月底,美國海軍部長(Navy Secretary)李查.斯賓瑟(Richard V. Spencer)在傳統基金會(Heritage Foundation)會議中表示,與福特號同時期比較,甘迺迪號的進度超前320萬個人工小時(總進度超前18%)。 依照2018年美國政府審計組織(GAO)的報告,甘迺迪號是在2013財年訂購;依照海軍2019財年預算草案估計,依照當時的美元幣值,甘迺迪號採辦成本為約113億美元,比福特號的130億美元低了約15%;至2019年1月底,甘迺迪號建造費用累計比福特號節省了16%。甘迺迪號項目在2007至2012財年獲得先期採辦(AP)等資金,在2013至2018財年從國會授權的六年期增量資金得到了項目全部資金,並預定於2024年9月交付海軍(實際上延後)。

2019年5月29日,新港紐斯船廠完成甘迺迪號的艦島吊裝作業。 在2019年6月初,美國眾議院武裝部隊委員會海權與投射子委員會(The House Armed Services seapower and projection forces subcommittee) 通過在2020財年國防授權法中加入規定,禁止美國海軍在約翰.甘迺迪號能部署F-35C戰鬥機之前接收這艘航空母艦。這是因為先前福特號與甘迺迪號的編列與建造過程中,美國國會設下了預算上限,福特號為128億美元,甘迺迪號則是110億美元;在2016年時,美國會曾要求海軍提交報告,說明如何控制福特號航母的最終費用以及後續同型艦的交付價格,目標是給甘迺迪號設定一個不超過110億美元的最終成本上限。然而,包括福特號以及甘迺迪號都發生了超支,無法在國會規定的預算上限之內交付。為了滿足預設的成本上限,這些船艦許多必要的工作,都要等第一階段交付(船艦平台)後才陸續補齊,並在第二階段交付時才驗收;例如福特號許多裝備(包含DBR雙波段雷達、作戰系統、電磁彈射以及先進攔阻索、先進武器升降機等等)都要等到交付之後的後成軍巡航可獲得性(Post-Shakedown Availability,PSA)維修作業結束以後才完成工作並進行驗收(包括福特號以及松華特級驅逐艦,都發生了先交艦、之後才補完並驗收艦上作戰能力的「兩階段驗收」);由於過多項目在PSA期間才補上,也使福特號的PSA維護作業的工作量大增,期程延後。類似地,依照原訂的預算上限,甘迺迪號交付美國海軍時將不具備部署F-35C戰鬥機的能力,必須等交付後才慢慢完成。 眾院武裝部隊委員會海權與投射子委員會認為,將部分必要工作推遲到交艦以後才進行來滿足預算上限,會導致船艦實際上最終整體成本增加,並抵銷掉任何為了降低成本而採取的努力。因此,眾院武裝部隊委員會海權與投射子委員會希望能廢除先前為甘迺迪號設置的成本上限。而接下來建造的兩艘航母(CVN-80與81,兩艘同時採辦)由於採用固定價款合約(fixed-price contract),所以沒有另外設置成本上限。 在2019年10月28日,美國海軍主管研究/發展/採辦的助理部長(Assistant Secretary of the Navy for Research, Development and Acquisition,ASN (RD&A)))James Geurts在媒體座談會上表示,到目前為止,就學習區線而言,福特號的建造流持以及新技術,都有了足夠的成熟度;接下來應該重新檢視工作流程如何能節約經費;因此,現在可以重新思考福特級二號艦甘迺迪號是否仍要照福特號一樣採用兩階段交付(dual-phase delivery,第一階段交付船艦平台,第二階段交付艦上的各種作戰系統裝備)。James Geurts表示,他個人認為甘迺迪號應該採用傳統的單一階段交付(single-phase delivery),讓船廠專心把船艦整備到具有完整能力之後才交給美國海軍。 在2019年10月29日,甘迺迪號在紐波特紐斯造船廠展開船塢注水的下水程序,2019年12月7日舉行命名洗禮儀式,Sponsor是約翰.甘迺迪的女兒卡洛琳.甘迺迪(Caroline Kennedy)。 依照美國海軍2021財年預算計畫,甘迺迪號(2013財年訂購)的採辦總花費估計為113億9770萬美元(依照2021財年幣值),預定2024年9月交付美國海軍。依照2022財年預算,美國海軍估計甘迺迪號總成本是119億2970萬美元(以2022財年幣值估計),預計2024年6月交付。 在2020年7月20日上午10時15分,在紐波特紐斯船廠建造的甘迺迪號發生小規模火災,現場防火人員迅速反應並撲滅火勢,沒有造成人員傷亡。 在2020年11月2日,美國海軍與HII集團紐波特紐斯船廠簽署修訂合同,把甘迺迪號的工程改成傳統的單一階段交付(single-phase delivery),以加快甘迺迪號的交付期程;此一修訂合約價值3.15億美元,包含能讓F-35C聯合戰術打擊機操作的所有工程。依照2016財年的合約,甘迺迪號跟福特號一樣是兩階段交付(two-phase delivery),目的是避免讓甘迺迪號交付時尼米茲號航空母艦仍在服役,造成美國海軍經費與人力吃緊;這是因為當時估計甘迺迪號照工期會在2022年交付,當時尼米茲號還沒除役。而2020年11月2日的合約修訂是依照2020財年國防授權法的決議,甘迺迪號預定在2024年完成全部交付(合約截止日是2024年6月30日),無論所有裝修工程是否已經全部完成,並且在後成軍巡航可獲得性(Post-Shakedown Availability,PSA)維修週期之前,就具備部署操作F-35C戰鬥機的能力。依照先前的計畫,前兩艘福特級(CVN-78、79)都是在交艦成軍以後的維修週期才會追加,第三、第四艘(CVN-80、81)才會在正式成軍之前就進行相關工程。美國海軍作戰部主管研究/發展/採辦的助理部長James Geurts致力推動甘迺迪號改為「單一階段交付」,進入美國海軍服役時就具備包括操作F-35C在內的完整能力,整個工期的成本效益高於福特號的「兩階段交付」;如果照原本的兩階段交付,在PSA工程週期內才追加操作F-35C戰鬥機所需的修改,會導致PSA工期延長,影響到隨後正式加入美國海軍艦隊、展開首次部署的時程。 因此,甘迺迪號會是美國海軍第一艘完工服役時,就能操作F-35C戰鬥機的航空母艦;而首艦福特號(CVN-78)則排定在計畫性增量可獲得性 (Planned Incremental Availability)維修週期才會進行配合F-35C的修改。 在2021年11月15日,美國海軍採辦發言人Clay Doss,上校向USN透露,為了準備首艦福特號的第一次作戰部署,美國海軍正在蒐羅建造中的二號艦約翰.甘迺迪號(USS John F. Kennedy CVN-79)各系統的零部件,讓福特號上帶在路上;這些零附件包括小型泵浦、極限開關(limit switche)、倉儲電梯的HMI顯示器、馬達控制器、電源控制器、閥門制動器(valve actuators)等等。Clay Doss,表示,這類轉移零組件的活動,是軍方內部各項目之間常用的管理方式;在確認物料或零組件無法從補給系統取得,或者沒有貨源可以取得的情況下,才會從同型艦轉移零組件。Clay Doss強調,這些零組件轉移,不會影響甘迺迪號的建造進度。Clay Doss也表示,美國海軍正在規劃,替換福特級上商源已消失的零組件。而美國海上系統司令部(Naval Sea Systems Command)也另外發佈聲明,依照海軍的聯合艦隊維護手冊(Joint Fleet Maintenance Manual),挪用甘迺迪號部件是為了增加福特號的整備率;依照手冊,僅在此料件無法從補給系統中獲得,或者沒有替代性來源的情況,才會從其他船艦挪用。新港紐斯船廠的母公司杭亭頓.英格斯(Huntington Ingalls Industries,HII)發言人Duane Bourne表示,在一型船艦的後勤料件補給系統建立之前,首艦從建造中的後續艦取得零組件來提高備便率,是造艦策略中常見的情況(剛服役的艦型需要一些時間建立物料供應保障系統);而甘迺迪號只有少量的資材組件被挪用,不會影響該艦的進度。此時,船廠正與海軍建立福特級航空母艦的後勤供應系統,確保所有料件都供給無虞。而事實上,一艘遠程部署的船艦啟程前,從艦隊中其他沒有要部署或剛結束部署的同型艦搜刮零組件,在海軍例行作業中也經常發生。 依照2023年3月中旬公布的2024財年美國海軍預算申請書,甘迺迪號預估交付的時間從原本2024年6月底再次延後到2025年; 這是因為將先前預定在成軍巡航後可獲得性週期(Post Shakedown Availability,PSA)作業才完成的工作與指標,往前挪移到建造週期裡;預算書裡記載,由於CVN-79是第一艘部署在印太地區的福特級,為了減少交艦後仍須回東岸船廠船塢施工的需求,因而將原訂在PSA才執行的工作改成在交艦之前就一次到位。這項延期是CVN-79從最初「兩階段交付」改成「單一階段交付」的後續效應之一。在2023年6月23日,HII集團宣布,甘迺迪號航空母艦工程獲得美國海軍3億9330萬美元的合約增修;依照此次合約修訂,甘迺迪號的交艦時間從原訂的2024年6月30日延後到2025年7月31日,使HII能在交付之前完成更多「基線工作」(baseline work),而不是等成軍巡航後維修週期(PSA)再來補上。 在2023年11月29日防務新聞報導,海上系統司令部航母項目執行辦公室(PEO Carriers/NAVSEA)主管Brian Metcalf上校表示,此時甘迺迪號的工程進度已經達到90%,可望在2025年交付美國海軍;三號艦企業號工程進度約35%,艦體逐漸成形。

(上與下二張)2024年2月21日,在新港紐斯船廠艤裝中的甘迺迪號(CVN-79) 展開電磁彈射器發射配重的測試。

在2024年2月下旬,甘迺迪號開始進行EMALS電磁彈射器發射配重物的測試。 依照2025財年美國海軍預算,為甘迺迪號(CVN-79)的工作申請2億3600萬美元,預定交付時間則是2025年7月。 在2025年4月8日參議院武裝部隊委員會(Senate Armed Services)海權子委員會關於2026財年國防授權法案的聽證會上,美國海軍航空母艦項目主管凱西.莫頓少將(Rear. Adm. Casey Moton)透露,此時甘迺迪號(CVN-79)的工程進度已達95%,然而由於先進武器升降機(AWE)以及先進攔阻索(AAG)系統都面臨關鍵路線挑戰(critical path challenges),能否照原訂期程交艦面臨困難。此時,估計甘迺迪號總成本為129億美元。 依照2025年7月3日美國海軍公布的2026財年預算書(budget justification)內容,甘迺迪號交付時間從2024財年規劃的2025年7月,推遲到2027年3月,主要原因是等待AAG認證工作以及持續AWE的工作,延遲幅度近兩年。影響所及,原訂由甘迺迪號替換的屆齡航母尼米茲號(USS Nimitz CVN-68) 勢必得延長役期,增加1至2個部署週期,以維持國會規定美國海軍需維持至少11艘現役航母的法令。依照2026財年預算,估計甘迺迪號(CVN-79)總成本為131億9600萬美元。

在2025年9月29日,甘迺迪號在詹姆士河(James River)展開首次動力試航。

企業號(CVN-80)建造工作 在2012年12月1日企業號(USS Enterprise CVN-65)核子動力航空母艦停役當天,美國海軍正式宣佈,將第三艘福特級航空母艦命名為企業號(USS Enterprise CVN-80)。 依照2015年3月初公布的資料,美國海軍打算在2018財年起編列企業號的建造預算;依照2016財年的長期造艦計畫,接下來10年企業號將耗資 134.72億美元。 依照2016年5月美國海軍作戰部長辦公室向國會提交的2017財年預算申請書記載,未來五年(2017至2021財年)造艦計畫中,福特級三號艦企業號(CVN-80)已經在2016財年展開先期採購(Advance Procurement,AP),2017財年繼續編列先期採購經費,在2018財年正式訂購;而第四艘福特級(CVN-81)則在2021財年展開先期採購,2023財年正式訂購 。 2017年8月24日,新港紐斯船廠舉行了企業號(CVN-80)切割第一塊鋼板,進入實質建造階段;原本企業號預定在2018年2月舉行切割第一塊鋼板的儀式,但由於此時甘迺迪號建造進度良好(此時預估下水日期可以提前三個月),因此企業號的切割鋼板儀式提前了六個月。 在2018年6月4日,英國QinetiQ北美分部宣布,已經和美國EMALS電磁彈射器與AARS先進攔阻系統的主承包商──通用原子公司敲定合同,基於通用原子能公司於2017年9月授予的合同,由QinetiQ為企業號提供EMALS與AARS的軟硬體。QinetiQ北美分部已和通用原子公司合作多年,為美國海軍設計、製造和測試EMALS和AAG,目前已完成新澤西樹林湖航空站和福特號上EMALS、AARS相關設備的交付工作,此時正在為甘迺迪號製造相關硬體設備。 在2022年4月5日,企業號第一個分段(屬於艦尾)移入乾塢,比原地進度超前三週(此時企業號艦體工程進度約13%),紐波特紐斯船廠本身也舉行了簡單儀式。隨後在2022年8月27日,美國海軍與船廠為企業號舉行了正式的安放龍骨儀式;在儀式中,紐波特紐斯船廠總裁Jennifer Boykin透露,這艘企業號會用上來自於前一艘企業號航空母艦(CVN-65)的鋼鐵;此時前一代企業號正在美國海軍船廠中處理,已有20000磅鋼鐵被回收用於建造CVN-80的艦體結構。 依照前兩艘福特級(CVN-78與CVN-79)的工程經驗,企業號(CVN-80)開始,施工流程與技術作了不少改進。以起重機吊裝作業為例,企業號預先製造的分段體型比前兩艘福特級更大,分段數量以及組裝時所需的起吊作業更少。某些前兩艘福特級需要10到15次起吊作業來組裝分段結構,到企業號就已經預先組裝成一個超大型分段結構,只需要一次起吊就能到位。在結構設計上,從企業號開始,艦體鋼質結構區分成形狀更為相似的單元,雖然不至於一模一樣,但已經夠相近、能使用相同工序連續生產。前兩艘福特級的建造工作順序是依照艦體結構外型,生產單位集中製造某一段艦體的各部位,但這些組件的外型與工序未必一致,在生產效率上不能達到最佳化。而到了企業號,同一個生產單位就能連續製造更多結構與工序相似的結構體,因此能提前製造更多艦體結構單元,更快地組裝成艦體,提高了生產速率以及效率。不僅是新港紐斯船廠本身,相關的上游供應商也有應用類似的工作流程改進;而這些改進的前提是雙航母採辦策略(CVN-80、81一起訂購,見下文),擴大建造批量,這才會讓船廠與上游供應商改進生產流程真正發揮經濟效益。 福特級航空母艦一開始就是在無實體圖紙的3D數位環境下設計,然而前兩艘(CVN-78與CVN-79)在建造過程中還沒有達到全面數位化流程,最後仍須根據3D數位模型輸出實體的施工藍圖。而從企業號(CVN-80)開始,新港紐斯船廠完成了數位化設計建造的所有環節,施工人員在船廠裡使用筆記型電腦等攜帶式數位裝置,依照數位化的資料以及可自由旋轉放大、直觀展示成品樣貌的3D模型影像來施工,而不是傳統的圖紙資料。較為年輕的船廠員工,閱讀理解傳統式的線圖資料比較吃力,而運用3D數位模型則更容易理解與施作。新港紐斯做了可觀的投資,讓每一個船廠員工都有自己的筆記型電腦可用。哥倫比亞級核能彈道飛彈潛艦以及之後的SSN(X)核子動力攻擊潛艦,也是採用相似的全數位化設計與施工流程。 在2023年1月30日美國海軍工程師協會論壇(American Society of Naval Engineers)上,負責建造企業號(CVN-80)與多里斯.米勒號(CVN-81)的項目主管Brian Fields透露,在2021年11月,項目團隊發現一項關鍵組件無法即時交付,進而耽誤一個超級分段吊入船塢的舉升工作。當時,供應商表示這個組件必須等到2022年6月或7月才能交付,但是這個超級分段的吊裝入塢(superlift)已經排訂在2022年3月;如果為了等待這個組件、拖延這個船段搭載入船塢的期程,就會衝擊建造期程並造成超支。於是,美國海軍與造船廠決定不等待供應商,而是一同合作,以四個月的時間用3D列印技術製造這個組件並完成認證,趕上了2022年3月吊裝入塢的期限。此時,這項技術還沒有成為常規方式,美國海軍與業界希望這項技術能儘早完全成熟制式化,取代耗時的傳統鑄造技術。 Brian Fields表示,傳統冶金加工如鑄造(casting)相當困難,所有的供應商都很難如期如質地交付鑄件;當製造人員開始將材料加工成所需的形狀,如果產生任何瑕疵,就必須焊接補救,或者必須重頭製造一個;而這些加工缺陷往往不容易用肉眼察覺,交付後測試才發現,需要花費額外的時間來補救甚至重做,進而衝擊造艦工程的時程。以船艦上輸送JP-5航空燃油的岐管(manifold)為例,這種管道包含鑄造、末端有凸緣(Flange),這樣組件很難第一次就完全弄對;此時他有28個岐管有鑄造缺失,加壓時就會像澆花器一樣漏水,需要花費許多時間與成本來焊接修正。而對於3D列印技術而言,首次製造合格率(First-time quality)就高得多,成本也顯著降低。如果3D列印能夠成熟化,這類金屬組件就有更高的機會一次合格到位、準時裝艦。

CVN-80、81「雙航母採辦」 依照2019財年美國海軍提出的30年造艦計畫,美國海軍打算從CVN-82起,將每艘航空母艦的採購週期從原本五年縮減為四年,使美國海軍能穩定保持12艘航空母艦現役。 此時,美國海軍也研究同時採購CVN-80與CVN-81這兩艘航母的方案(之前美國海軍曾在1980年代進行過一次採購兩艘航母的批次採辦)。早在2016年,美國海軍發言人Colleen O'Rourke就對媒體表示,同時購買兩艘船艦購2艘船可以保證設計的穩定性,一次大批量訂貨採辦可以降低購買材料的單位成本,並節約工程時間;此外,通過引進數位化造船技術,設計人員能以3D模型構建虛擬船舶系統(無須繪製二維藍圖),可降低計畫成本。在2017年12月,美國海軍海上系統司令部(Naval Sea Systems Command,NAVSEA)司令湯姆·摩爾(Vice Admiral Thomas J. Moore )在2017年12月向美國海軍研究所新聞網(USNI)透露,同時採辦CVN-80與CVN-81並不會使CVN-80企業號提前交付,但能顯著減少CVN-81的採購成本並更早交付。 依照2018年美國政府審計組織(GAO)的報告,企業號是在2018財年正式訂購。依照美國海軍2019財年預算草案,以當時的美元幣值,企業號的採辦成本為約126億美元,從2016到2017財年獲得先期採辦(AP)資金,並在2018到2023財年利用國會授權的6年增量資金取得該艦採辦項目全部資金(在2019財年編列15億9820萬美元)。此時,企業號預定2027年9月或2028年交付海軍。 在2018年3月19日下午,美國海軍向HII紐波特紐斯船廠(Huntington Ingalls Industries - Newport News Shipbuilding,HII-NNS)發布一份關於同時採購CVN-81與CVN-82的需求徵詢書(Request for Proposal ,RFP) ,希望能在同年夏末或秋初獲得必要的工作模式、成本和進度預測等信息,並在2018年底前與紐波特紐斯船廠達成雙航母採購協議。在此前之前,美國海軍已經與紐波特.紐斯合作數個月,評估同時購買CVN-80與CVN-81能節省多少成本。 美國海軍主管研發和採辦的助理部長(Assistant Secretary of the Navy, Research Development and Acquisition)詹姆斯·傑烏爾茨(James Geurts)在2018年3月19日的記者會上表示,同時採購兩艘航母的最主要目標是降低總成本,同時雙航母採購的第二艘(CVN-81)的建造周期也會因此縮短;依照根據相關數據統計與分析,CVN-81可能因此提前一年交付。詹姆斯·傑烏爾茨表示,目前還不能確定廠商最後提交的採購方案,可能是一份同時建造兩艘航母的合約,或者是其他採辦形式,例如允許海軍及承包商一次性購買兩艘航母的船材與設備。雖然在廠商回覆建造方案之前,還無法具體估算雙航母採購策略能具體節省多少資金,但詹姆斯·傑烏爾茨表示這種方案必定可以顯著改進採購作業的可承受性,承包商透過連續的批量生產可減少勞動力需求並提高建造效率,且由於兩艘航母採用非常相似的設計,同一條產線的人員可透過連續建造積累經驗,未來可應用於後續更多航母的建造工作,提高工作效率。依照原本單艦個別採購的策略,劃CVN-80和CVN-81的建造間隔是五年,最短也不會少 於四年;而如果兩艘航母同時採購,採購間隔可以縮減至約兩年半。

在2018年3月6日眾議院武裝部隊的海軍與投射力量次委員會上,詹姆斯·傑烏爾茨向委員會的議員表示,同時採購兩艘航母的策略在1980年代建造尼米茲級航母時已經應用,例如CVN-72、CVN-73是同時採購,後來的CVN-74、CVN-75也是;考慮到整體造價和耗費工時,尼米茲級之中,這四艘航母的建造時間最短,單艦花費成本也最低。

詹姆斯·傑烏爾茨表示,1980年代尼米茲級這兩次雙船採購策略節約了大概10%的成本,而由於CVN-80的長期採購備料作業已經進行了一大半,因此CVN-80、CVN-81的打包採辦方案帶來的成本節省數字會比較少;具體數字方面,詹姆斯·傑烏爾

茨在聽證會上表示,估計海軍能因而節省10億到25億美元。不過除了航母以外,美國海軍還有其他項目的投資需求,最後採取的雙船打包採購方案需要進行整體評估。 眾議院武裝部隊委員會力量投送子委員會主席羅伯.魏特曼也在一份聲明中表示,海軍發佈雙航母採辦方案的RFP,意味著向強化艦隊方向邁出了一大步。依照2018財年國防授權法案,美國海軍確定將水面船艦擴增至355艘的目標,包括12艘航空母艦,12艘核能彈道飛彈潛艦、66艘核子攻擊潛艦、104艘大型水面主戰艦艇、38艘大型兩棲作戰艦艇等;而雙航母採辦策略將使美國海軍能更快達成12艘航母的規模。 在2018年11月9日,HII總裁邁克.皮特斯在一次電話會議上表示,福特級二號艦甘迺迪號(CVN-79)的建造工時也比福特號減少15%。邁克.皮特斯表示,先前美國政府審計組織(GAO)的一份報告指出,航母建造項目中,從一艘船到下一艘船的最佳工時減少幅度為9%,這顯示甘迺迪號工時減少幅度明顯好於預期。邁克.皮特斯指出,使用數位造船技術是減少工時的主要原因之一,數位化建造藍圖比傳統藍圖更加精確,為造船工人所需要完成工作提供更精確的指導,不僅加快工作進度,更減少因施工錯誤而需要返工的工作量。對於HII公司而言,如果後續兩艘福特級(CVN-79與CVN-80)在預定期程與預算之內完成,就能堅定美國海軍實行「雙航母」採辦政策的決心,使HII公司能順利取得後續兩艘航母(CVN-80和CVN-81)的先期採辦合同。在2019財政年度美國國防授權法中提到,如果能夠確認在建造工作中削減成本,就可以同時採辦兩艘航空母艦。目前,美國會已經為甘迺迪號設定了建造預算上限指標,約114億美元;如果能夠達成,就代表從首艦福特號花費130億美元下降了近15%;先前HII高層希望在福特級三號艦(CVN-80企業號)達成15%的降價目標,而甘迺迪號有機會提前成。 依照2018年美國政府審計組織(GAO)的報告,此時尚未命名的CVN-81打算在2023財年訂購。依照美國海軍2019財年預算草案估計,以當時的美元幣值,CVN-81的採辦成本為151億美元。美國海軍打算在2021與2022財政年度為為CVN-81項目申請先期採辦(AP)資金,然後在2023至2028財年利用國會授權的6年增量資金獲得該艦採辦項目的全部資金。CVN-81預定於2032年9月交付海軍。 在2019財年美國國防授權法案(National Defense Authorization Act of Fiscal Year 2019)中,眾議院同意,只要國防部在授予合約前至少30天提出證明,使用「雙航母」採辦相較於分別訂購能節省大量成本,海軍就可以為簽署CVN-80和CVN-81的雙航母採辦合約,合約形式為固定價格。在2018年12月31日,美國國防部正式向眾議院發出一封證明信,概述雙航母採辦合同策略,並表示同意海軍以雙航母合同架構購買CVN-80和CVN-81,這會是1980年代末期以來美國簽署的第一份雙航母採辦合約;在雷根總統時代,美國海軍共進行兩次批次採辦訂購四艘尼米茲級航空母艦,其中CVN-72、73是在1982年12月27日簽約,CVN-74、75是在1988年6月30日簽約訂購。在過去的九個月裡,美國海軍一直在積極推動航母批量採辦,稱有可能節省多達25億美元(相較於兩個單艘採辦合同);而在2018年底,一名眾議院工作人員向美國海軍研究所(USNI)透露,這項雙航母合併採辦合同可為海軍節省約40億美元,遠高於先前的估計。一位美國海軍發言人向USNI透露,海軍已經與HII的紐波特造船廠達成一次購買CVN-80、81的價格協議。 在2019年1月31日,美國海軍宣布與HII簽署合約,正式編列建造兩艘福特級航空母艦。此次合約修改是在先期採辦(AP)等合約的基礎上增加,總價值149億美元,包含剩餘的設計與建造成本;而再加上政府供應項目,總花費會達240億美元左右;而美國海軍估計,如果採用每艘單獨採辦,這兩艘航母需要花費280億美元,因此「雙航母採辦」節省了約40億美元。相較於甘迺迪號(CVN-79),CVN-81的建造成本可望繼續降低18%。CVN-81、82的訂購合約能確保紐波特紐斯船廠的航空母艦項目工作人員以及供應鏈持續運轉到2032年,並在先前最後一個合約(CVN-80企業號)之後無縫接軌進入CVN-81、82建造工作。預估CVN-81能在2032年交付,而企業號(CVN-80)則預計在2028年交付,因此雙航母採辦使兩艘航母成軍之間的間隔從原先的5年降至4年。 在2020財年美國海軍預算中,為建造CVN-81與82的項目申請了23.5億美元預算。在2022財年國防預算中,美國海軍為福特級航母項目申請26億5950萬美元預算,其中為甘迺迪號(CVN-79)申請2億9100萬美元,為企業號(CVN-80)申請10億6870萬美元,為多里斯.米勒號(CVN-81)申請12億9980億美元。 在2020年1月20日,即馬丁.路德.金恩紀念日(Martin Luther King, Jr. Day),美國海軍宣布,CVN-81將命名為多里斯.米勒號 (USS Doris Miller)。多里斯.米勒是二次大戰時期的非裔美國士兵,當時是戰鬥艦西維吉尼亞號(USS West Virginia BB-48)的伙房兵;1941年12月7日日本攻擊珍珠港時,多里斯.米勒原本被命令搬運傷患,他主動衝上西維吉尼亞號一座空出的五零機槍位置反擊日軍飛機,至少擊落一架,直到打光彈藥並且被下令棄艦逃生為止。在1942年5月27日,太平洋艦隊司令切斯特.尼米茲上將(Adm. Chester William Nimitz)在企業號的甲板上為多里斯.米勒頒發海軍十字勛章(Navy Cross),多里斯.米勒也成為第一個獲得海軍十字勛章的非洲裔美國人。多里斯.米勒在1943年11月24日於馬金島戰役中陣亡,當時他服役的林思康灣號(USS Liscome Bay ACV/CVE-56)護航航空母艦被日本I-175潛艇以魚雷擊中,中雷數分鐘後艦上彈藥庫被引爆並迅速沉沒。二次大戰之後,曾有一艘諾克斯級巡防艦以多里斯.米勒命名(USS Miller FF-1091)。依照以往美國海軍命名慣例,基層官兵都用來命名驅逐艦、護航驅逐艦、巡防艦等,用於航空母艦則是開創了先例。 依照美國海軍2021財年預算計畫,企業號(2018財年訂購)的採辦總花費估計為123億2130萬美元(依照2021財年幣值),預定2028年3月交付美國海軍。依照2022財年預算,美國海軍估計企業號的總成本是124億550萬美元(以2022財年幣值估計)。而多里斯.米勒號(2019財年訂購)的採辦總花費估計為124億5070萬美元(依照2021財年幣值),預定2032年2月交付美國海軍。 依照2025財年美國海軍造艦預算,由於業界與供應鏈的交期、效能表現不如預期,企業號(CVN-80)的交付進度推遲18個月(1年半),從先前預定的2028年3月延後到2029年9月。對此,HII新港紐斯船廠發言人Todd Corillo表示,任何對先前既定造艦計畫的改變,都會對造艦產業鏈造成衝擊。 在2024年4月2日,USNI新聞報導,依照卡洛斯.狄.托羅下令進行的45天美國造艦產業現況評估報告的曝光內容,海軍承認正在建造的企業號航空母艦(USS Enterprise CVN-80)、哥倫比亞級彈道飛彈潛艦首艦哥倫比亞號、維吉尼亞級核能攻擊潛艦以及星座級飛彈巡防艦項目都發生延誤,主要原因包括供應鏈問題、船廠熟練工人短缺、首艦設計成熟度問題。其中,企業號面臨18至26個月的延誤。 在2025年4月8日參議院武裝部隊委員會(Senate Armed Services)海權子委員會關於2026財年國防授權法案的聽證會上,美國海軍航空母艦項目主管凱西.莫頓少將(Rear. Adm. Casey Moton)透露,企業號(CVN-80)此時工期估計落後達28個月,延誤程度比前一年估計的18至26個月進一步增加,交付期程從原訂約2028年推遲到2030年初。此時,預估企業號總成本為135億美元。至於多里斯.米勒號(CVN-81)預計交艦期程為2032年,預估總成本約140億美元。 依照2025年7月3日美國海軍公布的2026財年預算書(budget justification)內容,企業號(CVN-80)交付時間為2030年7月,比前一財年(2025)預計的2029年9月推遲將近一年,主要原因是原物料可獲得性以及產業/供應鏈表現問題。依照2026財年預算計畫,估計企業號(CVN-80)總成本為142億4750萬美元。多里斯.米勒號(CVN-81)總成本約為152億1060萬美元。 多里斯.米勒號(CVN-81)建造工作 在2021年8月25日,新港紐斯船廠舉行了CVN-81切割第一塊鋼板的儀式,正式進入製造階段。 依照2022財年預算,美國海軍估計多里斯.米勒號總成本是124億8360萬美元(以2022財年幣值估計)。 由於新港紐斯船廠用來建造航空母艦的12號乾塢全長662m,因此有能力同時進行不只一艘福特級航空母艦(完工全長337m)的建造工作。在2023年3月,新港紐斯船廠公布該廠同時間併行建造兩艘航空母艦的計畫。此時,企業號(CVN-80)的中部船體是在12號乾塢東側(後段)建造,之後船廠會在船塢中央安裝一道具有水密能力的橫向隔牆,將乾塢分成東、西兩半,並先進行水密測試,測試完後暫時拆除。當CVN-80的中部總段建造完成(此時還差艦首、艦尾與艦島)並具備水密能力時,12號乾塢會先泛水,讓CVN-80中央總段浮起,移到船塢西側(前段)敦坐然後繼續建造。乾塢東側(後段)騰出來之後,下一艘福特級航母多里斯.米勒號(CVN-81)就會這裡開始建造。企業號艦體完全完成下水前,12號乾塢會再安裝水密分隔牆分成東、西兩邊,船塢西半(前段)泛水讓企業號浮起,拖出乾塢移到艤裝碼頭繼續施工;而由於水密隔牆的阻擋,企業號下水作業不會影響乾塢東側多里斯.米勒號的工地。如此,兩艘航空母艦的建造工作就能併行,而不是等企業號完全建成下水之後才展開多里斯.米勒號的建造工作。

2024年11月,在紐波特紐斯船廠12號乾塢建造完成的企業號(CVN-80)總段 先行浮揚,移到船塢前段蹲坐,而船塢後段空間就騰出來開始搭載多 里斯.米勒號(CVN-81)的分段。 根據2025財年預算,多里斯.米勒號(CVN-81)預定2032年2月交付。在2025財年預算中,美國海軍為企業號(CVN-80)的建造工作申請11億8690萬美元,為多里斯.米勒號(CVN-81)的建造申請7億2100萬美元。 CVN-82、83採辦工作 在2024財年造艦預算申請書中,美國海軍為為兩艘批次採辦的福特級航母(CVN-80、81)申請19億美元。依照2024財年美國海軍預算申請書裡的未來財年計畫(The Future Years Defense Program,FYDP,2024到2028財年),美國海軍打算在2028財年編列下一艘福特級航空母艦(CVN-82)。 在2023年10月27日防務新聞報導,美國海軍主管研究、發展與採辦的助理部長Jay Stefany表示,儘管受到COVID19疫情以及勞力短缺、供應鏈緊縮等影響,「雙航母採辦」被證實是最符合成本效益的最佳策略。此時美國海軍正在討論後續CVN-82、83的採辦(尚未正式起動);美國海軍可能在2025財年預算申請中,決定何時採辦CVN-82(可能在2028到2030財年間)。此時美國海軍考量要點有三:第一是維持HII新港紐斯船廠穩定的工作量,不必裁減產線人員,但又不至於讓工作負荷過重;第二是依照美國海軍的負擔能力來決定採辦節奏;第三是美國海軍需要維持的航空母艦數量。關於工作量的問題,Jay Stefany表示美國相關企業的進展良好,但並沒有像美國海軍計畫得這麼好;由於先前首艦福特號的延誤、COVID19疫情影響、勞力短缺、供應鏈緊縮,以及同時也在建造維吉尼亞級攻擊潛艦與哥倫比亞級彈道飛彈潛艦等種種因素,目前企業號(CVN-80)工作進度約落後一年。Jay Stefany透露,為了避免讓CVN-80工作進度落後的影響外溢到多里斯.米勒號(CVN-81,此時僅落後數個月),此時船廠正採取一些特殊措施,使CVN-81的建造工作能夠提前展開。依照先前慣例,要等到CVN-80完工出塢之後,CVN-80的建造工程才會進入船塢;然而美國海軍與新港紐斯已經修改計畫,企業號仍在塢內建造時,多里斯.米勒號的建造工作同時就在船塢內展開(即前述的分隔建造船塢的方式);在企業號要下水、船塢泛水時,多里斯.米勒號的建造工作暫停,等企業號下水完畢後就繼續工作。 Jay Stefany認為,他不認為導致企業號工作延誤的原因會影響後續訂購CVN-82、83的進度,關鍵只是船廠得到後續CVN-82、83訂單時,能將工作分配量管理好。Jay Stefany表示,企業號工程進度落後的重要原因之一是COVID疫情開始時(約2020年),許多有經驗的船廠人員退休,接替他們的是工作經驗不足(或完全沒有)的新人取代, 進而影響施工進度;而等到下一輪CVN-82、83建造工作開始時,這些原本的生手經過CVN-80、82建造工作的歷練,已經成為有經驗的老手。而關於艦隊中航母數量,Jay Stefany表示,此時美國海軍已經決定延長尼米茲號(CVN-68)航空母艦的役期(原訂2025年除役),再追加一個部署週期;而如果尼米茲及二號艦艾森豪號(USS Dwight D. Eisenhower CVN-69)也決定延役,CVN-82、83就不需要急著訂購。 在2024年1月8日,HII集團總裁Chris Kastner向Defense News記者表示,美國海軍應該維持「2-3-4」航母採辦策略,也就是每次批次採購兩艘、每艘正式建造之前花費三年進行長期採辦,每次批次採辦的間隔為四年;這是新港紐斯船廠與供應鏈建造航空母艦的最佳節奏。依照2024財年預算,CVN-82的先期採辦預估在2026財年開始,並在2028財年正式編列,距離前一次編列航母的間隔太久(CVN-80、81是在2019年編列),但是從開始先期採辦到正式編列的間隔(僅2年)又太短。Chris Kastner表示,依照目前跡象,美國海軍編列CVN-82的可能發生延誤(時間範圍落在2028到2030財年之間),令人「非常失望」;如果無法在2025財年開始先期採辦,船廠以及供應鏈的產線可能會「冷卻」。依照由船廠與供應鏈廠商組成的航空母艦產業基地聯盟(Aircraft Carrier Industrial Base Coalition,ACIBC)的一份報告估計,如果CVN-82無法如預期在2028財年正式編列,而是推遲到2029或2030財年,則供應鏈廠商可能被迫裁員;如果CVN-82的採辦推遲到2028財年以後,有40%的供應商會被迫裁員;而如果每艘航空母艦採辦期程拉長到至少6年,會有71%的供應鏈廠商會被迫裁員。屆時等訂單下達時,供應商勢必得重新招募與訓練人員,重走學習曲線,增加不少成本和風險;甚至有的供應商可能會離開軍艦產業,轉而投入其他機會更好的產業。 在2024年3月11日美國海軍公布的2025財年預算申請中,繼續為CVN-80與CVN-81的建造工作申請增量撥款;然而,原本預定在2028財年採辦CVN-82,在2025財年預算的五年未來財年國防計畫(Future Years Defense Plan,FYDP,2025至2029財年)中卻沒有記載。主管預算的海軍部副部長班.雷納德少將(Rear Admiral Ben Reynolds)表示,CVN-82的採辦推遲到2030財年(先期採辦則在2027財年開始),比原訂延後2個財年。 在2025年1月13日,即將卸任的美國總統喬.拜登(Joe Biden)宣佈,將CVN-82與CVN-83分別依照前總統命名為比爾.柯林頓號(USS Bill Clinton CVN-82)與喬治.W.布希號(USS George W. Bush CVN-83)。 在2025年5月30日,HII新港紐斯廠向USNI新聞透露,471名管理職或非管理職人員放無薪假(furloughed),HII發言人表示這是個困難的決定,主要是考慮效率、提高工作表現。這顯示新港紐斯廠的工作排程可能出現了空窗,而這應該也會多少衝擊該廠為美國海軍建造核子動力航空母艦與潛艦的進度。

|