海劍二載防空飛彈系統(Part2:海劍二與陸射劍二的實現)

2021年12月2日「莒光園地」節目中,首次公布塔江號(PGG-619)發射海劍二防空飛彈的畫面。

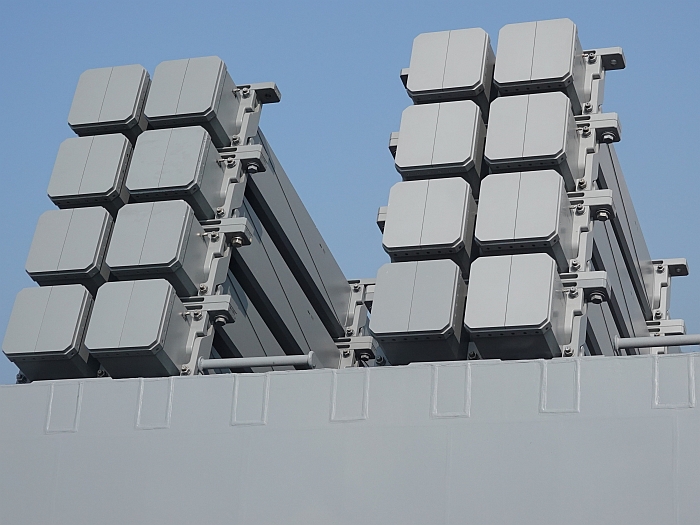

(上與下)2021年1月7日台灣海軍春節加強戰備操演時媒體公開的塔江號艦體上部飛彈艙畫面,

可以看到中間搭載八聯裝(2x4)海劍二防空飛彈發射箱。艦上共裝置兩組八聯裝

海劍二防空飛彈發射箱,共16枚。

玉山艦的艦體中部防空飛彈傾斜發射架,每側可裝置兩組八聯裝海劍二防空飛彈發射箱,

總共裝置四組八聯裝發射箱共32枚。

(上與下)玉山艦的傾斜式海劍二防空飛彈發射箱,攝於2023年11月5日。

玉山艦艦體中部甲板,兩側各裝兩組八聯裝傾斜式海劍二防空飛彈發射箱。攝於2023年11月11日。

(上與下)玉山艦的傾斜式海劍二防空飛彈發射箱。攝於2023年11月11日。

(上與下)玉山艦的傾斜式海劍二防空飛彈發射箱,發射箱後部有一個導流槽,將飛彈發射的噴焰

轉向上方排出。攝於2023年11月11日。

玉山艦的傾斜式海劍二防空飛彈發射管口,攝於2023年11月11日。

玉山艦的傾斜式海劍二防空飛彈發射器,三顆星星代表歷次試射有三次成功擊落靶機的紀錄。

攝於2025年11月22日。

塔江艦(PGG-619)的飛彈艙裡的八聯裝傾斜式海劍二防空飛彈發射箱,攝於2023年11月11日。

(上與下)塔江艦(PGG-619)裝的中科院「海蜂眼」X波段旋轉相位陣列雷達,是海劍二防空飛彈的

配套雷達。雷達底座前方兩側的角椎狀物是飛彈下鏈信號接收天線(右側一個、左側兩個)。

攝於2023年11月11日。

沱江型後續艦的武江號(PGG-623)的海蜂眼雷達,前方是一座MK-15 Block 1B方陣快砲。

攝於2024年6月15日。

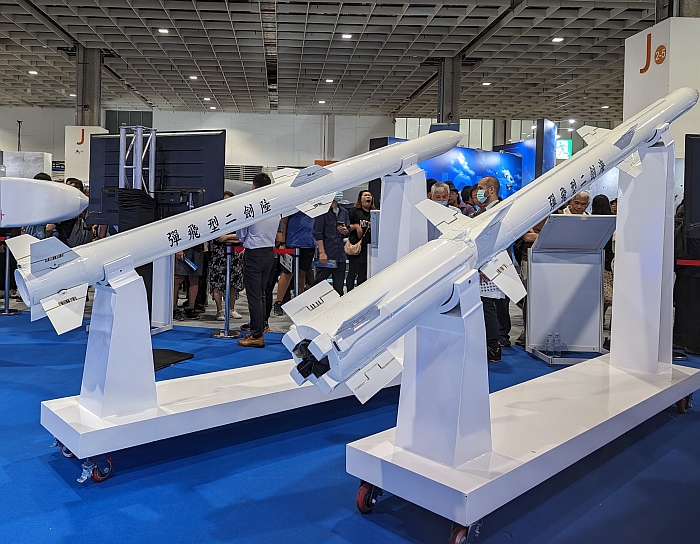

2023年9月16日台北航太國防展( TADTE 2023)展出的陸劍二(左)與海劍二(右)飛彈,

兩者主要差別是海劍二有增加一段含燃氣舵的助升火箭而陸劍二沒有。

在2024年4月15日,「野戰防空系統」(陸射劍二)服役後首次在屏東九鵬基地進行實彈射擊訓練

,發射4枚實彈全數命中10公里外靶機。

──by captain Picard

(1) (2)

|

海劍二的實現(與迅聯作戰系統整合) 依照2017年06月18日「上報」報導,國防部從2015年編列67億多元,以5年時間研發海軍新一代戰鬥系統「迅聯專案」,包含由中科院整合國產相位陣列雷達、電子反制與聲納系統,再以商售方式向美採購MK-41垂直發射系統,建構未來海軍各式新造軍艦的防空武器系統;由於新計畫中海劍二飛彈系統打算以MK-41垂直發射系統規格來規劃測評,因此海劍二系統原先的建案規劃(例如原訂為濟陽級換裝分立式的海劍二防空飛彈系統)喊停,重新以「迅聯專案」的規格來研發,並配合「迅聯專案」的進度來進行測試工作。此後,濟陽級巡防艦就再也沒有納入換裝海劍二的規劃裡。 在2015年5月下旬,中科院首度公布海基劍二艦上試射的部分畫面,並首次公布陸/海基劍二的飛彈照片。在2015年6月下旬,消息傳出原本海基劍二預計在2015年內在陀江號大型飛彈快艇上試射,但國防部 認為海劍二是「迅聯專案」的一部分,因此飛彈的性能測試必須依照「迅聯專案」作戰系統的進度來規劃,因此要求「迅聯計畫」戰鬥系統進入可測試階段時,再 配合安排海劍二配合迅聯系統的艦上試射。

陸/海基劍二的照片,彈尾加裝一個具有轉向功能的助推器,能適應垂直與傾斜發射。

(上與下) 海劍二由垂直發射器發射升空的畫面。

在2015年10月中旬立法院國防外交委員會的質詢中,國防部長高廣圻表示,由於研製配套艦載雷達的中科院進度落後,海劍二型無法如原訂進度,在民國106年(2017年)裝備於海軍艦艇上。隨後 在2016年5月中旬,國防部長高天忠在立法院外交國防委員會的質詢中表示,確定將在2017年完成海射型劍二型防空飛彈的開發工作,並裝備於康定級巡防艦上。 依照當時台灣海軍的計畫,斜射版的海劍二會先裝備於「沱江」雙體飛彈攻擊艦後續艦以及「鴻運計畫」兩棲船塢運輸艦(此時濟陽級巡防艦已經不在換裝規劃裡)。依照「鴻運計畫」船塢運輸艦(玉山級)等模型,配合海劍二的斜向發射器由於管徑較小,可安裝一個雄風三型反艦飛彈發射管的空間能容納四個海劍二發射管。依照2020年12月15日首艘沱江後續艦「塔江」下水時台灣海軍公布的視頻,艦上配備兩組八聯裝海劍二防空飛彈發射器共16枚。

「鴻運計畫」兩棲船塢運輸艦的斜射發射器,可裝填雄風二/三反艦飛彈 與海劍二防空飛彈。海劍二由於直徑較小,一個雄風三型發射管的空間 就可裝四管海劍二。

2020年12月15日台灣海軍公布的沱江後續艦的視頻截圖,艦體中部四個武器艙 混裝了四枚雄風三型超音速反艦飛彈、八枚雄風二型反艦飛彈,以及兩組 八聯裝海劍二防空飛彈發射器。

2021年12月2日「莒光園地」節目中,首次公布塔江號(PGG-619)發射海劍二 防空飛彈的畫面。

(上與下)2021年1月7日台灣海軍春節加強戰備操演時媒體公開的塔江艦 畫面,這是從側面看八聯裝(2x4)海劍二防空飛彈發射箱,左側是一組 雙聯裝雄風三型反艦飛彈發射器。艦上共裝置兩組八聯裝海劍二防空飛彈 發射箱,共16枚。

海劍二 與垂直 發射系統整合測試 依照2014年10月「上報」報導,經過與美方兩年的談判後,美國同意以直接商售管道(DCS)提供MK-41垂直發射系統給台灣,用於台灣新一代防空艦艇,裝填中科院開發的艦射版天弓、天劍二防空飛彈(消息指出中科院已經比較過天弓與天劍二型的彈體,可以適配於MK-41發射器中),在2014年底前與供應商美國洛馬集團簽署採購意向書。 「上報」表示,台灣海軍向美國購買MK-41,原因之一是中科院 先前自行研發的艦載垂直發射器無法獲得海軍信任,被認為無法提高萬一飛彈點火後停在發射器內的安全性,以及如何進行消防與排除飛彈的安全保證(依照外界消息,此時海劍二相關技術中,只有射垂直發射系統是最需要突破的,需要保障安裝於船艦載台的適用性與安全性)。依照當時「上報」推測,海劍二可能參照美國ESSM防空飛彈的模式,每個MK-41發射管裝四枚來提高攜行量(不過之後似乎沒有實現)。中科院將以5年時間對新一代艦載戰鬥系統(包含相位陣列雷達、電子戰、聲納、防空飛彈系統與後端射控等)進行整合,預計耗資67億新台幣,第一套完整原型系統會在迅海第二階段的首艦上進行測試。 在2017年6月18日,「上報」報導海劍二在2017年6月成功於屏東九鵬基地進行首次結合MK-41垂直發射器(由中科院比照美方技轉的規格製造)進行實彈試射,飛彈升空後轉向並命中目標,是海劍二自2014年7月在濟陽級巡防艦淮陽號的試射之後,第二次試射成功;這是海劍二整合到迅聯作戰系統以及垂直發射系統的重要里程碑 。「上報」表示,原本海劍二排定在2016年下半配合MK-41垂直發射器進行首次陸上試射,但在2016年測試時由於飛彈與發射器的信號連結發生問題,幾次檢視無法排除故障 ,於是暫緩試射;而2017年6月的成功試射,意味著海劍二與MK-41垂直發射系統的信號連結問題基本解決。中科院隨後規劃在2017年下半進行第二次海劍二配合MK-41的陸地垂直試射,重點在於中途導引階段(含遭受電子干擾),如果一切順利則在2018年進行完整的全系統(包含迅聯作戰系統、發射系統與飛彈)海上測試。 依照2018年1月底「上報」的消息,衍生自天弓三型的海弓三防空飛彈以及「定海專案」海劍二都會在2018年進行艦上實彈測試。海劍二預定2020年裝備於康定級巡防艦上,但現階段台灣海軍為康定級規劃的海劍二仍選擇傾斜發射器,交叉設置在B砲位甲板;如果使用MK-41垂直發射器,需要穿透B砲位甲板並變更艦體前部結構,附近的消防設施與管線也要配合變更,這些需要得到法國原廠同意,並派遣技術人員協助台灣進行設計與施工 ,才有可能進行。 中科院自製垂直發射器「華陽計劃」

2017年2月下旬中科院公布的海劍二防空飛彈試射視頻,海劍二 從中科院研製的垂直發射器發射升空。兩組發射管之間設置了垂直向上的 排焰道。

(上與下)2017年2月下旬中科院公布的海劍二防空飛彈試射視頻,海劍二從 垂直發射器點火升空後,靠助升火箭的燃氣舵急速轉向壓平,然後 又以平緩角度爬升。

依照2021年2月21日「上報」報導,海劍二防空飛彈在2021年上半年將進行海上作戰測評,使用中科院自行研製的垂直發射器。 依照2021年4月14日「上報」報導,中科院自行研製的艦載垂直發射系統稱為「華陽計劃」,其設計類似美國MK -41熱發射垂直發射系統;中科院在2014年已研製完成此型熱發射垂直發射系統,包括發展出發射器底部所需、能承受10次飛彈發動機點火時高熱高壓燃氣的防火隔熱材質。然而,對於發射系統的排焰道,以及萬一飛彈點火後無法升空而留在發射管內持續燃燒時的安全措施(包括使用特殊氣體或引進消防海水),中科院一直無法說服台灣海軍,導致「華陽案」的設計遭到擱置。後來配合發展新一代「迅聯」作戰系統以及配套海弓三、海劍二防空飛彈時,中科院透過商售管道引進美國MK-41垂直發射器並尋求技術轉移;對於引進垂直發射系統(即美製MK-41),台灣海軍的專案名稱為「海狼計劃」。在MK-41技轉過程中,中科院充分掌握垂直發射系統排焰與消防系統技術,開始對先前「華陽計劃」的垂直發射系統進行改良,在2020年已完成海劍二防空飛彈的陸地測試驗證(包括與相列雷達整合成功)。 依照「上報」2022年1月27日的報導,配合由法國廠商主導的康定級升級案, 法方同意提供部分技術來修改中科院的垂直發射系統,一方面便於與艦上的法製作戰系統整合,此外也可規避中科院向美國引進的MK-41垂直發射器的知識產權。「上報」稱,此時中科院「華陽案」垂直發射器只完成陸上測評驗證階段,等到法方完成技術修改後,在2023年進行海上測試(裝在高雄號測試艦)。 依照2021年5月10日聯合報報導,中科院與海軍向立法院說明時表示,配套海劍二的垂直發射系統由中科院自行研製,中科院研發此項裝備已累積相當的經驗,並無美方授權。 依照2022年10月14日,自由時報報導,軍方內部盛傳,中科院在執行「華陽案」垂直發射系統,多次遇到技術瓶頸,後來是在法國廠商與專家技術指導後,才突破困難研發成功。 在2023年8月23日,自由時報引述台灣軍方人士透露,海劍二、海弓三防空飛彈結合「華陽案」垂直發射系統,已經在高雄號測試艦上完成作戰測評;隨後「華陽案」的垂直發射系統會陸續配備在海軍新一代巡防艦以及新造大型艦艇,以及現役升級船艦上。之後「華陽案」的中科院垂直發射器會成為台灣新造船艦以及現役康定級巡防艦升級所使用的裝備,相容海劍二與海弓三防空飛彈,不會再從美國引進MK-41。

海劍二作戰測試與量產進度 在2017年12月21日立法院外交及國防委員會審查民國107年度(2018年)國防預算時,立法院曾提案質疑,海軍一級艦中,康定級巡防艦防空能力薄弱,僅具備不合適的海欉樹防空飛彈,嚴重暴露艦艇與官士兵的安全於險境;而海劍二防空飛彈研發工作已完成,但海軍至今卻一直未編列相關預算與進行拉法葉級防空飛彈汰換作業,「置人員安全於不顧」;此外,先前國防部否決美方採購MH-60R反潛直升機的提議之後,海軍也沒有升級反潛作戰能力的規劃。因此,立法院外交及國防委員會決議將民國107年度國防預算中的海軍預算凍結新台幣100萬元,等國防部提出關於反潛戰力以及換裝海劍二等相關書面報告後始得動支。 海軍司令部對此作出的報告則回應,海軍已將「康定級艦汰換海劍二防空飛彈計畫」納入海軍五年兵力整建計畫,規劃換裝海劍二防空飛彈;但報告也強調;後續待海劍二防空飛彈先完成作戰測評,符合海軍需求之後,再依「國軍武器裝備獲得建案作業規定」辦理建案作業。海軍參謀長李宗孝中將接受立法委員質詢時表示,海軍正規劃為康定級艦換裝中科院開發的海劍二防空飛彈,計畫在民國109到117年(2020~2028年)進行。李宗孝中將接受質詢時表示,雖然中科院已經完成海劍二研發工作,但需要在民國108年(2019年)以一年時間進行作戰測評評估(照先前計畫,在2018年會進行包含迅聯作戰系統、發射系統與海劍二飛彈的全系統海上測試),確定符合海軍需求之後,才會依「國軍武器裝備獲得建案作業規定」辦理建案作業。 在民國108年度(2019年)國防預算的公開預算,出現「獵隼專案」、「獵犀專案」等兩個新代號,其中獵隼是採購中科院劍二陸射型飛彈的專案名稱,獵犀是向美續購標槍飛彈的代號。 在2018年11月29日立法院外交及國防委員審查民國108年度(2019年)國防預算時,中科院副院長馬萬鈞接受質詢時透露,包括海劍二與海劍羚艦載短程防空飛彈,預計在 民國109年(2020年)進行初期作戰測試(Initial Operational Test & Evaluation),如果順利通過,就可開始量產作業,最快2022年開始生產(一般需要一年時間備料,第二年開始出彈)。 依照2019年5月上旬上報的新聞,隨著「迅聯」作戰系統發展,「定海專案」海劍二防空飛彈也隨之加快研發的腳步,在2019年6月進行抗電子干擾的控制與導引實彈測試評估,如順利可在2019年年底前完成海上全系統實彈測試。依照2019年11月30日「上報」報導,海劍二防空飛彈系統在先前陸上全功能系統射擊測試中,曾發生射控系統傳遞錯誤信號給飛彈的失誤,造成飛彈脫靶,不過後來克服問題,能在2020年配合高雄號測試艦(LCC-1)進行海上測試(高雄號會先進行海弓三防空飛彈的海上測試)。 依照2020年4月10日「上報」的報導,海劍二型防空飛彈將在2020年完成作戰最終測試;「上報」稱,海軍打算從2021年起編列預算,分5年時間生產近300枚海劍二防空飛彈,先部署於沱江型(及後續艦)、「鴻運計畫」兩棲船塢運輸艦以及康定級巡防艦上,三型軍艦都採用傾斜式發射箱(每組四聯裝)。此時,空射的劍二增程改進型空對空飛彈已經在2019年完成作戰驗證,空軍從2021年起編列預算,生產130枚以上,加上陸軍也已經訂購246枚陸射型劍二防空飛彈,使得劍二成為陸、海、空三軍通共用的飛彈,總產量渴望達到670多枚以上,是中科院繼天弓系列防空飛彈之後獲得的另一項國防部的大訂單。然而,由於此時中科院「迅聯戰鬥系統」研發進度延遲,且艦用型相列雷達沒有具體成效,使得垂直發射型劍二的量產期程懸而未決。「上報」稱,海軍將根據迅聯戰鬥系統、新一代飛彈巡防艦等相關項目的進展,決定何時量產劍二垂直發射型號。 依照2025年8月公布的民國115年度(2026年)國防預算內容,民國114年度(2025年)上半列管軍品清單包括用於劍二飛彈尋標器系統控制頻率的模組,輸出信號頻寬(B.W)在正負250MHz以上,尺寸是20.0 x 15.1 x 3.06cm,預計從民國116年度至117年度(2027~2028年度)各購買100個(兩年度預算都是7000萬元新台幣),民國118年度(2029年)購買55個(預算3850萬新台幣)。此外,還有適用於天劍二型飛彈的X波段接收機,具備高靈敏度、廣帶寬、 強抗干擾及快速數據處理能力。其箱體尺寸直徑約17.7cm、高約5cm,打算民國115年度(2026年)購買31個(預算6906萬5630元新台幣)、民國116年度(2027年)購買36個,民國117年度(2028年)購買20個(預算598萬3206元新台幣),民國118年度購買20個,預算598萬3206元新台幣。 2018年的挫折 依照2018年6月中旬「上報」的消息,「定海計劃」海劍二飛彈的2017年展開海劍二飛彈系統的各項陸地控制與中途導引的測試;而日前漢光34號演習中,海劍二系統在屏東九鵬基地進行實彈中途導引測試時,飛彈發動機點火後出現訊號異常,無法脫離發射架,測試人員等待劍二在發射架上將固態火箭燃燒完畢後,再檢查故障原因。此次是中途導引飛行測試,飛彈並沒有搭載戰鬥部。這是海劍二連續兩次在測試時發生狀況,中科院研發團隊尋找相關原因後,在2018年下半年再安排進行測試。 依照上報的報導,因「萬劍彈」與海劍二在漢光34號演習期間的試射都失敗,中科院高層突然撤換「天劍計劃」的金姓主持人,引起議論,因為中科院過去從未有因測試失敗而撤換主持人的前例,並表示內部傳出可能是因中科院內部人事上紛爭,中科院高層趁此機會,以不適任為由將金姓主持人撤換。針對媒體媒體報導「萬劍彈」、「海劍二」驗證失敗與計劃主持人遭撤換,中科院也隨即澄清,中科院為有效推動各項國防武器專案研發工作,各專案計畫主持人對全般研發、量產任務執行,負有全責;報載該院天劍計畫人事調整,是該院內部正常人事作業,是針對研發任務推動的綜合考量。而中科院各項武器裝備研發測試,依各軍種需求,均按既定進度執行。報載內容屬記者自行臆測,與事實不符。 依照2018年12月20日「上報」的消息,中科院原訂在2020年初完成海劍二的初期作戰測試,但因為一些技術難關以及配合與MK-41垂直發射系統、海軍「迅聯」戰鬥系統的系統整合工程,因此量產計畫約延後半年,估計最快也要到2020年底才能展開初期作戰測試。依照「上報」報導,海劍二防空飛彈由於是在海面低空作戰,鎖定目標時容易受到海面反射雜波的干擾,技術挑戰高於空射與陸射劍二飛彈,而這就是海劍二需要克服的重點難關。此外,中科院以商購方式向美國採購的三套MK-41垂直發射系統預計在2019年運抵台灣,而中科院要整合MK-41測試的海弓三與海劍二防空飛彈,都必須先裝在MK-41進行陸地系統測試,飛彈、MK-41的控制系統以及迅聯作戰系統間實際進行整合測試,這些都完成後才能進行初期作戰測試。 依照上報在2020年3月6日的報導,中科院海劍二研發團隊不斷尋求各種技術方式,先前遇到的技術問題在2019年年底大致都找解決方案,並通過了與MK-41垂直發射系統整合的陸地測試,並預計安排在2020年中裝在高雄艦的MK-41垂直發射系統進行海上測試,包括海上全系統初期作戰測評(Initial Operational Test & Evaluation)等;但實際上在2020年無法實現。 2020年試射失敗 依照2020年5月31日「上報」報導,由於美國鬆綁了先前長期對台灣武器關鍵性組件管制(管制是從2006年左右、美國小布希總統第二任期開始),中科院遂向美國採購許多關於飛彈控制、導航關鍵組件,為中科院自行研製的多種飛彈包含海劍二飛彈進行更新與升級,並在2020年4月底在屏東九鵬基地進行陸上的全系統作戰測評驗證。然而,此次試射卻脫靶沒有命中;「上報」稱,當時海劍二飛彈系統鎖定靶勤機拖著的標靶,飛彈發射後卻拖鎖未中目標。事後中科院檢查當時記錄的數據,初步研判可能是內部系統訊號在校正時出了問題。依照原定期程,海劍二飛彈在2020年9月前要提出最終測試報告,中科院在查明原因改進後,會儘快安排補測,減少時程的損失。 依照2020年7月23日「上報」的報導,艦載的海劍二防空飛彈系統至今都還是在陸上進行各項測試,進度落後。因兩岸關係日趨嚴峻,國防部已指示中科院加速國產武器系統研發進度,其中艦載型海劍二防空系統被列入要求提前項目之一;依照原計畫,海劍二在2020年要完成初期作戰測試(Initial Operational Test & Evaluation),如果通過才能在2021年進入量產作業,經一年時間備料等前置作業,最快2022年開始出彈進行部署。依原計劃,海劍二在2020年下半年要進行海上的測評,若通過初次測評,才會再進行下一階段的海上作戰測評項目。然而到2020年中,海劍二系統與雷達的整合工作一直沒有達到海軍的需求,飛彈射控也面臨問題,整體研發進度無法達成國防部提前的要求,比原計劃落後許多。如果希望海劍二能在2021年3月開始量產、提前在沱江型艦上部署戰備,在2020年內一定要裝艦進行海上測評,且要順利通過各項測試,才有可能達成目標。此外,由於迅聯作戰系統進度落後,使得海弓三防空飛彈作戰測評進度也跟著延誤;而海劍二防空飛彈與MK-41垂直發射系統的整合工作也受到迅聯作戰系統延誤,導致期程一延再延。 依照2020年8月25日「上報」的消息,中科院「天劍計劃室」的海劍二研發小組,在10年前中科院大裁員時幾乎都離開,海劍二後續研發精進工作都由新團隊接手,等於重新來過,技術經驗銜接傳承出現斷檔;此外,天劍二型飛彈先天體積比較小(比天弓飛彈小很多),要找到性能合適且符合體積空間要求的零件,難度自然高得多。因此,海劍二研發進度比較不理想,對於中科院內部是不意外、可接受的事情。 依照2021年2月18日「上報」報導,台灣海軍規劃從民國111年度(2022年)起,編列預算300億餘元新台幣,分8年為康定級進行防空與戰系性能提升案。此案由中科院擔任主成約商,與法國Thales集團合作,將中科院研製的防空飛彈系統(海劍二、海弓三等,以及相關的「迅聯」後端系統)整合到康定級上,並使用美製MK-41垂直發射系統。此時,MK-41發射器與海弓三防空飛彈已通過作戰測評,而海劍二此時仍以中科院自製的垂直發射系統進行測試中;如果海劍二要整合到美製MK-41,必須獲得洛馬集團授權以及技術轉移。目前中科院正盡快進行海劍二飛彈的測試,也正與洛馬集團商談技術轉移以及授權費用,在2022年康定級升級案啟動前,讓各項相關的次系統都能到位。 2021年:完成海上作戰測評 依照2021年4月12日,「上報」報導,中科院院長張忠誠在立法院質詢時證實,海劍二防空飛彈系統僅剩下最終作戰測試即可結案,量產計畫進度正常,量產計畫(300枚)已排入2022年度國防預算中。此外,陸射劍二防空飛彈系統也已經編列量產預算,在2021年下半年進行實彈測試。至於空射增程型劍二飛彈雖在2019年已通過作戰測評並結案,但因為空軍向美國採購F-16C/D Block 70戰機與MQ-9B大型無人機系統等裝備,造成預算排擠,此時尚未排定量產。 「上報」稱,天劍二型系列中,艦射型的海劍二防空飛彈技術難度最高,包括海浪反射雜波以及海上天候等因素,經常會造成測試失敗;而當海劍二飛彈完成測試後,相關的技術跟數據就能直接運用在陸射型劍二飛彈上,使得陸射劍二飛彈的研發進行得比較快速。 依照2021年5月10日聯合報報導,中科院與海軍向立法院說明時表示,海劍二在去年(2020年)9月已經整合在中科院向美國購買的MK-41垂直發射系統成功試射並命中目標,今年(2021年)4月中旬進一步在高雄號測試艦上試射成功,艦上測試則是整合在中科院自製的垂直發射器內(安裝在船樓前方主甲板上),並由高雄艦上的迅聯系統以及相位陣列雷達導控。中科院在立法院證實,海劍二已完成海上初期作戰測評,符合海軍需求,從今年(2021年)起陸續進行裝備交付及部署,並配合海軍執行海上實彈射擊驗證;現正依協議書及裝備時程,進行海劍二飛彈系統的產製,並排定隨後各年度飛彈生產的備料、組段產製等工作。康定級升級後會裝備32管垂直發射的海劍二防空飛彈,而配合「鴻運計畫」兩棲運輸艦(玉山級)以及高效能作戰艦艇後續艦(塔江級)的傾斜式海劍二發射器,也會在2021年進行實彈試射。

2021年6月初出現的高雄號照片。艦尾平台設置了一座24聯裝海劍羚防空飛彈發射器以及 海劍二防空飛彈的傾斜式發射器,船樓後方設置一座中科院旋轉式三維 電子掃描雷達。

2021年6月初出現的高雄號照片,船樓前方比先前多了一個平台,咸信就是 中科院配合海劍二發展的國產垂直發射系統(華陽計劃)。

依照2021年6月初出現在網路上的高雄艦照片,艦尾平台安裝了24聯裝海劍羚短程防空飛彈發射器,緊鄰在海劍羚發射器後方安裝了海劍二防空飛彈的傾斜式發射器;船樓後部頂端增加了一座中科院研製的三維電子掃描雷達旋轉天線。這顯示海弓三防空飛彈在2020年內完成主要的作戰測評工作之後,2021年就輪到海劍二以及海劍羚防空飛彈系統的艦上測試。此外,船樓前方主甲板上增加了一個平台,咸信就是中科院配合海劍二發展的國產垂直發射系統(華陽計劃),這意味著此時傾斜式以及垂直發射的海劍二同時在高雄艦上進行測試。 在2023年9月中旬台北航太國防展中,中科院透露,海射劍二防空飛彈為海射型主動雷達導引中程防空飛彈,具全天候、多目標、全向性、垂直發射、快速轉向等特性,具備摺疊翼、加裝增程加力器、推力向量控制機構及發射箱而成;此外,垂直發射構型具「一坑四彈」功能。這意味中科院「華陽計畫」垂直發射系統同時相容於海弓三與海劍二,海弓三是一個發射管裝填一枚,而海劍二則以四枚裝一管的緊湊方式裝填。

2025年6月30日,承徳艦(FF-1208)正在台船吊裝艦首垂直發射飛彈容器的 照片,這是「華陽計畫」垂直發射系統首度曝光。此一發射容器容納四枚 海劍二防空飛彈。 陸射劍二野戰防空飛彈系統

中科院開發的「勁弩計畫」整合野戰短程防空系統包含車載的劍二防空飛彈 (左)、40mm防空機砲與射控雷達等。不過陸軍最後購買的野戰防空武器 系統只有陸射劍二。 雖然海劍二獲得海軍下一階段的支持,諷刺的是陸射版劍二(勁弩專案,預計取代鷹式防空飛彈)卻由於陸軍經費不足(此時陸軍大部分裝備經費都投資在採購AH-64E與UH-60M直昇機上),以及野戰防空單位職權不明確,傳出在2014年研發階段結束後就會停擺,無法付諸量產裝備部隊 。中科院展出的「勁弩計畫」野戰防空系統包括中科院開發的機動相位陣列雷達、陸射劍二防空飛彈與軍備局202廠開發的T-92 40mm快砲構成; T-92 40mm快砲是2000年代聯勤202廠(後改隸軍備局)引進新家坡AOS公司技術(主要是射控系統)而自行開發的防空砲, 能與中科院開發的CS/MPQ-561天勇射控雷達與捷羚防空飛彈系統(使用天劍一型飛彈)組合成防空系統,曾打算參與空軍更新低空防空系統案; 但由於T-92先天性能已經落伍(如砲口初速過低),且欠缺可編程彈藥等現代化技術特徵,因此空軍在2009年 決定升級現有天兵防空系統,包括為瑞士奧利崗GDF-002 35mm快砲引進AHEAD可編程砲彈,沒有選擇T-92。 最後,「勁弩專案」也只納入天劍二型防空飛彈系統,不包括國產40mm快砲。 在2013年6月,陸射版劍二通過初步的戰術測評,包括經由中科院硏發的三維相位陣列雷達搜索與鎖定目標,發射劍二擊落高度5000m的靶機。 在2014年,「勁弩專案」的陸射劍二已經在屏東九鵬基地成功完成試射,兩枚飛彈分別順利擊落靶機。然而,當時陸軍認為現有的天劍一型短程飛彈配合復仇者飛彈系統(向美國購買的悍馬車載刺針防空飛彈系統)就能滿足野戰防空需求,而且陸射劍二的報價(一枚約3000多萬新台幣)讓陸軍無法承受。 依照民國109年度(2020年)國防預算,台灣陸軍為「新型野戰防空武器系統」編列143億2169萬元新台幣,購置中科院製造的陸射天劍二型飛彈系統,因應敵方航空器丶無人載具及巡弋飛彈的攻擊,確保防護目標及部隊安全;此案項目包括陸射劍二飛彈246枚、發射載具29套、接戰管制次系統6套、相位陣列雷達系統6套,以及建立訓練能量丶整體後勤支援丶各式備份料件等,全案由民國108年(2019年)執行至民國115年(2026年)。此案在民國108年度首度編列時是機密預算,計劃名為「獵隼」專案,民國109年度起轉列公開預算。改列公開預算後,得知民國108年度此案編列了22.5億元新台幣,民國109年度編列了13.4億元。 在2019年10月28日,立法院外交及國防委員會審議陸軍在2020年度編列購買各項戰術飛彈的預算;對於「新型野戰防空武器系統」案,國民黨立委江啟臣質疑,中科院的劍二野戰防空系統還沒經過評測,性能似有疑慮。對此,陸軍司令部參謀長楊海明解釋,劍二系統會在2020年9月進行測評。最後,江啟臣決定「新型野戰防空武器系統」預算項目凍結1億元,待測評出爐後,國防部可再以書面報告,呈請解凍。依照民國110年度(2021年)國防預算,「新型野戰防空武器系統」首批系統及飛彈在2021年起交付陸軍使用及部署。 依照2020年4月10日「上報」的報導,中科院在月前決定,陸射劍二的飛彈發射車採用與雷霆2000多管火箭系統相同的底盤,飛彈發射箱構型則是每一枚都有獨立發射箱。陸射型劍二在2020年9月才進行測評,不過國防部要求提前量產,第一批41枚陸射劍二飛彈遂將提前在2020年內完成。 依照2020年11月中旬的立法院質詢報告,陸射劍二飛彈系統研製進度不如預期,中科院已在日前向國防部提出「策進報告及趕工計畫」,希望趕得上民國110年度(2021年)開始生產41枚飛彈的原訂規劃時程,而後逐年生產並在民國115年(2026年)完成。而根據國防部報告,國防部核定「新型野戰防空武器系統」的「資格作戰測評計畫」,其中「新型野戰防空武器系統」(陸射劍二飛彈系統)在民國109年(2020年)10月至民國110年(2021年)9月間進行資格作戰測試;依照此時程,即便中科院在2021年9月如期完成劍二的資格作戰測試,能不能在民國110年度以內完成41枚飛彈的生產,不無疑問。 「上報」在2021年4月1日的報導稱,先前台灣陸軍委託中科院規劃「新型野戰防空武器系統」的4x4機動輪型發射車時,歐美有多個知名廠商都對台表達,已獲得本國政府同意輸出軍規輪型底盤,但中科院系統製造中心車輛組在訂其規格時,還是用商規車輛來改裝,引發爭議。因為使用商規底盤而不是軍規(對此中科院以及陸軍曾互指這是對方的決定),讓整個「新型野戰防空武器系統」量產期程被迫延後,2021年下半年才進入實彈驗證階段。 依照民國110年度(2021年)國防預算公開資料指出,陸軍規劃採購新型野戰防空武器系統(包含載具在內的飛彈次系統丶飛彈、接戰管制次系統丶相列雷達次系統),首批系統及飛彈規劃在民國111 年(2022年)起交付陸軍使用及部署。在2021年10月10日國慶閱兵中,陸射劍二飛彈發射車出現在國防展示之列。 陸射劍二飛彈系統由接戰管制車、相列雷達車、發射車及運彈車組成。接戰管制車功能包括威脅評估、武器選派、目標關聯比對、敵我識别、目標鑑別等,依據最佳火力分配準則,分派多組火力單元,進行多層縱深及多目標同時接戰,單一管制車具備同時指揮多部火力單元(飛彈發射車)的能力,而每部火力單元可獲得多個接戰目標。相列雷達車搭載蜂眼搜索與追蹤雷達,擔負全方位近程區域目標預警及監視任務,具有多目標捜索、敵我識別詢問、多目標追蹤、目標類別識別等功能,接受接戰管制車控制並提供目標情資,能應付固定翼機、旋翼機、無人飛行載具、巡航飛彈等。每輛發射車裝備兩組雙聯裝飛彈發射箱(共四枚),根據接戰管制車的指揮進行攔截任務。而運彈車可搭載六組陸射劍二型雙聯裝飛彈箱(共12枚)。依照中科院公布的資料,陸射劍二飛彈效射程約15公里,最大射程可達30至45公里,可對付包括戰機丶無人飛行載具、巡航飛彈等目標。 在2024年4月15日,台灣陸軍執行年度飛彈精準射擊訓練,其中「野戰防空系統」(陸射劍二)在屏東九鵬基地首次參與實彈射擊訓練,發射4枚實彈全數命中10公里外靶機。 依照陸軍上月(2024年3月)送交立法院的報告,陸軍向中科院承租靶機,今年起規劃每年陸設劍二實彈射擊1次,預劃射擊3枚飛彈、1次追瞄,共4個拖靶。 陸射劍二射控雷達組件供貨風波(2014年) 在2014年1月9日台灣海軍司令陳康永上將公布的「未來15年海軍發展願景」中,包括以艦射版的劍二飛彈系統成為海軍各艦艇的主要近迫防禦系統。稍後在1月中旬,又有消息顯示艦射版劍二的射控雷達系統的若干關鍵組件組件已經發包給民間代理商 ;但此新聞強調的是此裝置威創科技以不合理的低價搶標,被質疑能否在合約簽署後的300天後如約交貨並通過驗收 。依照後續新聞,國防部在民國102年(2013年)10月23日釋出包括「同調類比數位轉換模組」等19項關於劍二射控雷達系統的組件,分成兩組契約,以公開招標方式辦理,總計有四家廠商參與投標,兩組契約底標合計是2億3889萬7574元新台幣,兩組契約都由威創科技以1億5049萬2000元(兩組分別是1億306萬以及4743萬2000元新台幣)、低於底標65%的超低價搶得此標;此標案內容包括提供249套雷達組件模組,需於簽約後300天內履約,合約規定由中科院辦理履約、驗收及付款作業。日後消息傳出,中科院方面對劍二的報價是一枚約3000多萬新台幣,陸軍方面無力負擔而沒有報價,海軍方面則要求中科院將報價壓低到每枚2700萬新台幣,這顯然是中科院意圖壓縮各項零組件價格的原因。此外,當時新聞盛傳威創科技由當時新北市長朱立倫的岳父高育仁幕後負責,但威創科技隨後表示高育仁從民國98年(1999年)起已不再擔任公司負責人,也沒參與任何決策及經營,相關報導是穿鑿附會。依照事後查證,此項採購標案的計畫內容明確指出這些裝備屬於陸軍「蜂眼專案」用料,與海軍海劍二的「定海專案」無關關。 根據2014年10月中旬的新聞,威創科技得標後發現無法取得包括供三維雷達使用的微波發射器等關鍵組件,從2013年12月起就多此以所要求的部分料件停產或商源不明等理由,具函向公共工程委員會要求停止履約並拿回投標時的履約保證金,同時將無法履約的責任全推給於中科院,認為中科院沒有具體說明哪些關鍵組件是國外管制輸出品。而國防部官員表示,威創科技要求解約完全不符合契約規定,且沒有合法效力;國防部不會因為威創科技的政商背景關係而從寬認定,一定會依照政府採購法要求威創科技如期履約,否則就以逾期交貨品項依法處罰,甚至予以停權。中科院方面表示廠商投標之前,早就該研究組件是否可以取得,而不是得標後才去檢視。台灣軍方也表示,招標的這些電子組件有部分被美國列為管制物品,並非一般電子、電信公司可以申請取得;而先前招標內容已經將規格定義得非常清楚,任何從事電信與通信科技的公司,從規格就應該要知道對象是民用或軍用雷達組件;更何況這項採購案公告預算是近3億新台幣,並且被國防部採購室歸類在「武器彈藥及其零件」項目內,多年來參與競標的廠商都知道這些軍用等級雷達組件的機密管制程度,且威創科技並非第一次參與國防部的採購案,沒有理由不知道合約中的規定。當威創科技低價搶標之後,立刻引起國內電信通訊同業間的議論;外傳威創科技多年來都以政府電信通訊購案為主,因為與同業競爭而誤判此案,沒有仔細釐清哪些品項被國外列為管制品、並非任何人都可以取得,才造成進退不得的窘況。 在2014年起,國防部與中科院先後四次發函要求威創履約交貨,但是威創進度都為零。在2014年6月18日,威創向行政院公共工程委員會提出申請履約爭議調解,要求解除合約,向國防部追回752萬4600元的履約保證金,同時向國防部求償此標案設置的材料費192萬新台幣以及標案預期收益1504萬元新台幣,合計1696萬5540元;公共工程委員會於同年8月14日、9月16日及10月6日三度開履約爭議調解會議,三次會議中雙方都無共識,國防部堅持依照「政府採購法」要求威創履約,否則依法開罰(最高可罰約3000萬元新台幣)。在公共工程委員會調解期間,威創科技公司又在2014年9月10日函知國防部解約;此時,此案兩組契約均已逾期交貨,而累計罰金尚未達契約規定之總價20%的解約標準,因此國防部又於10月9日函復威創公司,表示其片面解約的要求違反契約規定且無法律效力,並將就逾期交貨品項依約辦理計罰。國防部也表示,威創科技公司未配合中科院辦理履約督導,已屬違約情事,國防部已請威創公司限期函復,是否仍有意願繼續履約,如仍拒絕履約,國防部將據此辦理解除合約,並依合約內容處分廠商處分以及求償事宜。 在2015年1月8日,威創正式提起民事訴訟,要求國防部賠償材料費以及標案預期收益共1696萬元。隨後在2015年6月17日,國防部與威創達成和解協議,威創與國防部解約,而國防部則不需支付威創要求的1696萬元賠償金。然而國防部從2014年的堅持威創履約,到2015年卻變成無條件解約,完全不依法處罰威創,此舉也引來台聯黨團的強烈質疑,認為背後有人動用關係讓威創全身而退。台聯黨團指控朱立倫岳父高育仁以高氏企業投資威創科技,但高育仁隨後反擊,從2009年起就不再參與威創公司的任何工作或業務,2014年2月間更將全部投資公司等股票轉讓他人,早已不是威創公司的股東。

民國111年度:「海空戰力提升計畫採購特別條例」 依照2021年9月送往立法院審理的民國111年度國防預算(2022年)中,陸射劍二「新型野戰防空武器系統」、海軍「機動飛彈車」(雄風二型、三型反艦飛彈)以及空軍天弓三型陸基防空飛彈系統項目都未列入公開預預書中各軍種的一般裝備項目,這三個項目在2022年以後還有401億1800萬元新台幣的額度有待執行;此外,沱江型後續艦(塔江級)量產的預算也沒有納入年度預算的公開項目。不過,在一般的年度國防預算之外,國防部也向行政院提出2000億元研製飛彈的特別預算(分五年編列),在8月26日獲得行政院院會通過送交立法院。 依照稍後9月11日中央社報導,軍方人士透露,國防部已將「有關飛彈全量產的特別條例草案」提報行政院,草案明定飛彈全量產的特別預算上限為新台幣2400億元,最快在9月16日提報行政院會通過,送請立法院優先審議。此一特別預算項目涵蓋包括「陸軍新型野戰防空系統」(以陸射型劍二飛彈為主體)、「國軍陸基防空飛彈系統」(以天弓三型防空飛彈為主體)、海軍「機動飛彈發射車組」(含雄二、雄三飛彈生產及部分翻新),以及海劍二防空飛彈系統等;而沱江艦後續量產也會納入特別預算中。立法院外交及國防委員會的民進黨立委蔡適應受訪表示,國防部準備提報軍事特別條例草案給行政院,並編列特別預算,其中的亮點就是在於加速生產飛彈以及沱江級巡邏艦後續艦。蔡適應表示,過去透過漢光演習、兵推模擬驗證後,認為飛彈數量不足;所以行政院才會編列軍事特別預算,讓中科院擴大產能。此外,蔡適應解釋,目前沱江後續艦的生產速度比較慢,他先前在立法院多次呼籲國防部應加快生產,而國防部則打算過軍事特別預算來提升沱江型艦的生產速度。蔡適應表示,原先國防部規劃2036年才完成11艘沱江級巡邏艦,軍事特別預算若順利通過,進度將大幅提前,並加快錦江級巡邏艦的汰除。 中科院產製的飛彈原本應該排列在年度公開常規預算中,但在2022年度起被排入了特別預算,顯然是因為2020年美國對台出售CDCM岸防巡航飛彈(岸基魚叉飛彈)、輕型高機動多管火箭(HIMARS)配合ATACMS地對地先進戰術飛彈、四架MQ-9B海衛(Seaguard)無人偵察機等關於「不對稱作戰」的高優先項目,打亂並排擠原本台灣軍方的建軍規劃;尤其是岸防魚叉飛彈與國造岸基雄風二型反艦飛彈重疊,台灣軍方並不情願,但在美國方面以及台灣總統府國安會高層強勢介入,從民國110年度(2021年)起臨時插隊並且高度優先。由於台灣年度國防預算無力消化這些臨時插隊的項目,所以包括中科院各型導彈以及台灣海軍已經規劃多年的購買MH-60R反潛直昇機等,從2022年度起就由特別預算或機密預算方式,另外增加經費執行。

在2021年9月16日,台灣行政院院會通過「海空戰力提升」特別預算草案,在10月6日起由立法院國防外交委員會審理,總金額2400億新台幣,包含八個項目: 在2021年11月23日,立法院院會三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」,以特別預算方式編列「岸置反艦飛彈系統」、「野戰防空系統」、「陸基防空系統」、「無人攻擊載具系統」、「萬劍飛彈系統」、「雄昇飛彈系統」、「海軍高效能艦艇」、「海巡艦艇加裝戰時武器系統」等八個項目,明定所需經費上限為新台幣2400億元,條例自公布日施行至民國115年(2026年)12月31日止。 在審議「海空戰力提升計畫採購特別條例」的過程中,在野政黨質疑此條例是「空白授權」、「違反財政紀律」;國民黨團總召費鴻泰也揚言,不再出席協商中的民國110年度國營事業預算案,後續暫不參與朝野黨團協商。此條例第5條明定,採購項目得採限制性招標,委由國內依法設立之法人、機構或團體辦理,不受政府採購法第19條及第22條第1項規定之限制;這項條文遭在野黨質疑空白授權、違反財政紀律、缺乏監督機制。立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信指出,過去外交國防委員會的特別預算多用在對外採購,那是因為軍售時間無法操之在我,加上沒有國內後續監督問題;但這次以國防自主產業的對內採購,此條例內容僅規範「得採限制性招標」,等於把2400億元全數交給中科院處置,嚴重違反國家財政紀律,對民進黨審議過程的蠻橫作為感到遺憾;一旦預算通過,將陷中科院於不義,勢必使其變成弊案重重、疑雲叢生的地方。時代力量立委邱顯智指出,2400億特別預算中,有1830億元釋出給國內廠商,應謹慎以對,確保招標過程有完善的防弊機制,防範中資取得標案;中科院採購目前是與工程會完全脫鉤,希望警示系統能互通。民眾黨立委張其祿也強調,特別條例未列出具體預算及項目,而是通案送出,等於開出空白支票,缺乏有效監督。因應在野黨此項異議,立法院民進黨團也提出修正動議,通過增列第5條條文明定,前項法人、機構或團體辦理一定金額以上之採購,由主管機關(國防部)訂定應遵行事項之辦法,其招標、決標及履約之爭議,准許使用政府採購法異議、申訴與履約爭議調解的規定。 議事中,國民黨團也提出修正動議,將12項執行中的對美軍購案取代該計畫的8項國造軍備,但被立法院民進黨團反批違憲並遭否決。立法院民進黨團總召柯建銘表示,這項法案對台灣的國家安全非常重要,國民黨是假支持真反對、為反對而反對,把一般軍購移到特別條例、特別條例一到一般預算,這是徹底違憲的。而國民黨籍召委陳以信批評,立法院民進黨團以大法官釋字391號,指立法院審查預算不能調整預算項目,這是錯誤引用,特別條例是法律案、不是預算案,因此絕對不會違憲。 在2021年11月25日,行政院會通過「海空戰力提升計畫採購特別預算案」,總共歲出編列新台幣2373億元新台幣,全數以舉借債務支應,隨後送立法院審議。預算編列情形包含:「岸置反艦飛彈系統計畫」(第1、2階段)797億元、「海軍高效能艦艇計畫」(第1、2批)692億元、「海巡艦艇加裝戰時武器系統計畫」32億元、「野戰防空系統計畫」89億元、「陸基防空系統計畫」347億元、「無人攻擊載具系統計畫」120億元、「萬劍飛彈系統計畫經費」126億元、「雄昇飛彈系統計畫」170億元。 在2022年1月11日上午立法院院會中,「海空戰力提升計畫採購特別預算案」三讀通過(2369億元新台幣)。 因應特別預算案飛彈生產需求激增,中科院針對加速量產進行各項先期準備,包括投入近25億元新台幣建造「飛彈增產廠房」,完工後飛彈生產的產能將比原本產能提高甚多;先前中科院各型飛彈的生產流程過於傳統,產能不高,中遠程飛彈的月產能僅個位數,不符合當前日趨嚴峻的軍事安全情勢。根據中科院民國110年度(2021年)的公開版營運預算書顯示,飛彈增產廠房(含建築及設備)項目共計投資24億8000餘萬新台幣,規劃是在2021年年底前完工啟用;而各式武器系統產能提升廠房(含建築及設備)投資總經費為43億3千餘萬元,同樣規劃在2021年年底前完成。2021年12月1日中國時報報導,12月1日立法院國防委員會議事紀錄,中科院的「飛彈增產廠房及設備」執行率只有21.61%,無法如期於今年(2021年)結束前完成;依照中科院提交的進度,「產能提升案(建築及設備)」完工或交貨期程預估為2022年6月,「飛彈增產廠房及設備」則為2022年7月;中科院在質詢中說明,尚未完工廠房及設備,係針對民國112年度至113年度(2023至2024年度)量產高峰需求。早先在朝野協商海空戰力提升特別條例時,在野的國民黨團就對中科院能否如期、如質、如預算,在5年內完成各型飛彈量產表示懷疑;軍方內部也有人認為,「中科院經常打包票,先說沒問題,等拿到預算,卻又無法如期交貨」。對此,中科院在12月2日澄清,中科院提到的廠房設備等固定資產投資,是因應民國112年(2023年)量產高峰的超前部署,於民國107年(2018年)起提前啟動籌獲與整備,並於民國111年(2022年)6月全數完成,目前工程進度均正常。因此在新廠房啟用前,飛彈生產作業仍由現有廠房負責。 在2023年2月,媒體報導中科院廠房內飛彈生產線已增加到16條並全速運轉中;過去中科院的飛彈產線並非全自動化生產,在投入預算更新並擴充產線為全自動化後,飛彈年產能預期可從去年(2022年)的800 枚,提升到今年(2023)或明年(2024)的1000 枚以上。 陸射劍二驗收質量風波(2023年) 在2023年2月13日,「菱傳媒」報導,由中科院產製的「新型野戰防空武器系統」首套去年(2022年)完成驗證,但去年底中科院交付第二套時(由陸軍旗山8軍團執行交付檢驗測試),卻發生武器接戰與射控系統異常,包括未能通接戰管制與雷達系統(一個戰管中心指揮多套發射車),發射架系統仰角固定及機構都有異常,接戰系統及發射系統均有大缺失;再加上作為劍二發射車的商用MAN載重車底盤也被驗出百項缺失,遂遭陸軍勒令暫緩接收,並給予中科院90天的缺失改正期。 「菱傳媒」引述軍方人士表示,「中科院在品管上問題很多」;以中科院前院長龔家政接受中央研究院近代史研究訪問的口述歷史「龔家政先生訪問紀錄」中,揭露2004年6月1日接任院長職務後,即發生雄二E巡弋飛彈(後改稱雄昇巡弋飛彈)前5次測試失敗、面臨現況結案的狀況下,他立即任命時任中科院資通所長王德勝擔任雄二E計畫的督導官,並將計畫主持人更換為徐炎廷博士。當時王德勝將原已組裝、準備試射的一枚飛彈拆開來,所有控製系統PC板全部仔細檢查一遍,結果發現裡面一片PC板就有7、8處錯誤,根本沒有按照標準程序安裝,非常離譜。龔家政在訪問紀錄中痛心批評,中科院部分同仁十分輕忽、沒有責任新,完全不按規定製作;還好在他及王德勝親自緊盯零件生產及相關主、次系統的組裝、測試,在不到3個月時間內,雄昇巡弋飛彈就成功完成測試。 對此,中科院方面回應,此案軍種執行接裝過程,的確反映系統構聯時,接戰管制車與發射車的操作、通聯及發射架的確出現異常問題;中科院已全力進行軟體及網路改善,目前系統構聯缺失均已完成改正,預計3月中旬完成陸軍接裝測試。而關於載具底盤車缺失,中科院澄清說,主要是車體螺帽及加改裝工件部分脫漆、燈罩刮傷及電瓶、車內滅火器效期等項目,不影響性能及操作;上述缺失在檢出後,均已於現場立即改正完畢。 中科院新造拌鑄藥產線 為了執行2400億元的「海空戰力提升計畫」、提高各型飛彈產量,中科院斥資在該院屏東鵬園院區(九鵬基地)建造新的「拌鑄藥產線」(生產飛彈的固態火箭發動機推進劑),項目是「鑄藥廠房工程、300加侖拌藥機、50加侖拌藥機及大型鑄藥槽」等項目。新廠房從2019年11月開工建造,工期歷時3年,投入5.4億元新台幣,相關使用場地設施於2022年5月10日先行分段查驗後,陸續安裝設備,全案工程於2022年6月8日峻工;隨後拌藥機及周邊設備陸續完成安裝與運轉測試,確認裝備正常運作下,在6月24日辦理啟用儀式,並向勞檢機構申請乙類危險性工作場所,隨後於8月31日奉准,在9月20日執行假藥拌製驗證,然後從9月22日執行推進劑真藥拌製,正式投入飛彈生產作業。依照中科院的消息,世界各國都將大型拌藥機(生產飛彈的固態火箭發動機推進劑)視為戰略物資,管制禁止輸出;而此次新建的300加侖拌藥機全部由中科院設計,結合國內30餘家各領域專業廠商,逐步掌握拌藥機關鍵技術如行星齒輪模組、拌刀熱鍛造技術,達成百分之百國內自製目標。與國外現代化拌藥機類似,中科院研製的300加侖拌藥機強化了主/被動的安全防護機制,如內消防系統、紅外線熱影像監控系統、藥漿溫度、振動及扭矩異常警示等。 在2023年8月3日上午10時,中科院在九鵬基地的新建推進劑研製廠發生燃燒爆炸事故,4名技術員分受20%至95%燒燙傷;依照中科院說明,當時是執行組合推進劑製程餘藥銷毀作業時,因不明原因發生燃燒。這起意外似乎顯示,中科院新建置的鑄藥產線可能有問題;例如,300加侖拌藥機是以中科院舊有的拌藥機為基礎(三十多年前從國外進口)放大而成,頗有在國外技術管制下「土法煉鋼」的意味,然而生產的品質是否真能與同時期國外產品相比,不無疑問。

依照2023年9月27日聯合報報導,台灣自行研發出飛彈鑄藥廠房、300加侖拌藥機、50加侖拌藥機及大型鑄藥槽等設備,美方已準備與中科院簽約,出售類似設備;這顯然是台灣在2023年加入「飛彈科技管制建制協議」(Missile

Technology Control Regime:MTCR,2022年簽署,2023年生效)之後,依照MTCR由美國進口。依照2024年12月17日「上報」報導,中科院從美國爭取到的多項用於固態火藥拌鑄藥生產的設備與技術終於到位,經運作生產測試後,確實讓飛彈固態火箭效能提升,能讓中科院生產的各型飛彈的性能都提升。

(1) (2)

|