ACS先進戰系/PFG-2 Flight2防空艦(未成)

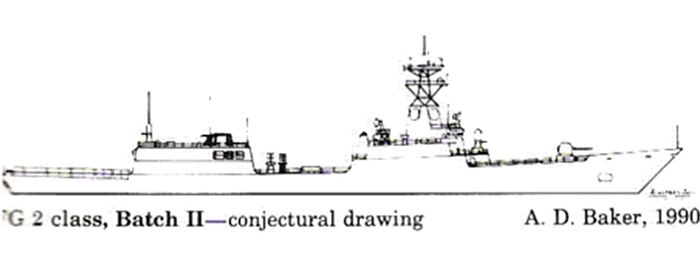

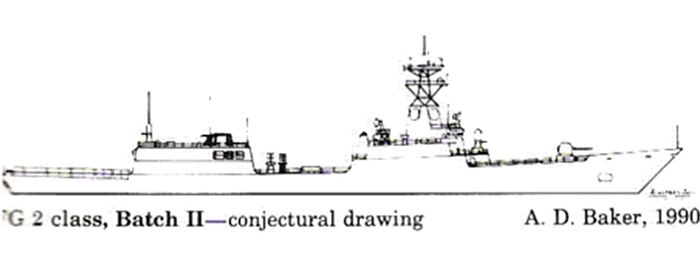

一張呈現於1990年的ACS/PFG-2 Flight 2概念圖,應由GE航太團隊提出,相較於原本派里級有很大變動,包括上層

改成前、後兩個分離式船樓,上部加裝相位陣列雷達,艦砲移到艦首等。此一草圖是直接在派里級原本

主甲板上設置兩個船樓,但之後的版本都採用類似中央長橋樓的設計,艦體中部整個高出一層(到01甲板),

然後在其上設置前、後兩個船樓。依照資料,此種版本艦體比 派里級延長5.18m,總長度144m,寬度維持

與派里級相同的水平(約13.7m),艦首裝備一座76mm快砲與32管MK-41垂直發射器。之後Gibbs & Cox

進一步加長ACS的艦體,長度比派里級增加約13.7m,總長達到151.8m,艦首容納76mm快砲與48管垂直發射器。

一張ACS/PFG-2 Flight 2的想像圖,艦首裝備一座五吋艦砲,B砲位設置四組八聯裝MK-41垂直發射器;艦體中部

設置兩組四聯裝反艦飛彈發射器以及兩座40mm快砲,艦橋頂部與直昇機庫頂各設置一座MK-15方陣

近迫武器系統。40mm快砲之後就被取消,而據說ACS最後仍決定使用76mm艦砲。

台灣海軍造船發展中心在2015年3月初公布當年ACS案執行期間的1/50模型照片,由丹麥DMI實驗室製作,

主要用於煙流試驗分析,此模型在ACS案取消後就一直保留在海軍造船發展中心隊史館中。這是台灣海軍

公布的第一張ACS實體模型圖片。此模型並非ACS最終的構型,例如此模型仍維持Bofors 40mm快砲,

但最後的決定是將之刪除。注意此模型仍維持派里級的單軸設計,ACS設計完成時都維持單軸設計。

(上與下)存放於海軍海發中心對史館的1/50煙流測試用ACS模型。艦首裝備32管MK-41垂直發射器,

艦體中部裝置八枚魚叉反艦飛彈發射器,後部船樓 兩側各裝一組21聯裝RAM短程防空飛彈發射器。

當時台灣海總最青睞的短程防空飛彈選項就是RAM,許多版本ACS構型都在直昇機庫兩側各裝一座RAM。

此模型在艦體中部仍保留兩座Bofors 40mm 70倍徑火砲,但隨後就遭到取消。

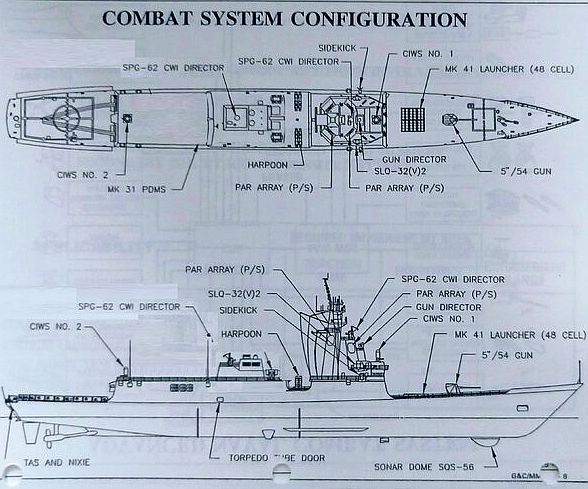

1995年2月美國海軍工程師協會(ASNE)研討會期刊披露一張「先進巡防艦」 概念圖,就是由

Gibbs & Cox為台灣海軍ACS/PFG-2 Flight 2的最終設計。艦首裝備48管MK-41垂直發射器與MK-45 5吋艦砲

(最後定案仍為76mm快砲),煙囪前方有兩座21聯裝RAM短程防空飛彈發射器,兩個船樓之間裝備

八枚魚叉反艦飛彈,艦體兩側艙門各有一座三聯裝MK-32魚雷發射器。不同於先前某些直接在原派里級

主甲板上設置 兩個船樓的設計,此版本的強度甲板提高一層到01甲板。注意此版本仍保有兩個

直昇機庫,而不像先前許多設計為了減輕上層重量或騰出空間而刪減其中一座機庫。

──by captain Picard

| 艦名/使用國 | ACS先進戰系案/PFG-2 Flight 2飛彈巡防艦/中華民國 |

| 承造國/承造廠 | 中華民國/ |

| 尺寸(公尺) |

初期設計:長138.1~144

寬13.7~14.3 吃水約5.8 後期設計:長約151.8 寬約15以上 |

| 排水量(ton) |

早期設計:滿載4300~5000

後期設計:滿載6000以上 |

| 動力系統/軸馬力 |

LM2500燃氣渦輪*2/41000

單軸CRP 單舵 輔助動力系統*2 |

| 航速(節) |

─ |

| 續航力(海浬) |

─ |

| 偵測/電子戰系統 |

ADAR-2N

3D相位陣列雷達系統*1(固定式陣列天線*4)

AN/SPS-55平面搜索雷達*1 AN/SLQ-32(V)5電子戰系統*1 MK-36干擾彈發射器(SRBOC) 其餘不詳 |

| 聲納 |

艦首聲納 拖曳陣列聲納 |

| 射控/作戰系統 |

ACS先進戰鬥系統

AN/SPG─62 X波段照射器*2

STIR 180射控雷達*1 其餘不詳 |

| 乘員 | |

| 艦載武裝 |

初期設計──

MK-75 76mm 62倍徑快砲*1 八聯裝MK-41垂直發射器(VLS)模組*4(裝填標準SM-2MR防空飛彈) 四聯裝雄風二型反艦飛彈發射器*2 點防禦防空飛彈系統(可能採用RAM或Barak-1) 三聯裝324mm MK-32魚雷發射器*2(使用MK-46魚雷) MK-15方陣近迫武器系統(CIWS)*1~2 Bofors 40mm 70倍徑快砲*2

後期設計── MK-75 76mm 62倍徑快砲*1 八聯裝MK-41垂直發射器*6 (裝填標準SM-2MR防空飛彈、VLA反潜火箭) 點防禦防空飛彈系統 (可能採用RAM或Barak-1) 四聯裝魚叉反艦飛彈發射器*2 三聯裝324mm MK-32魚雷發射器*2(使用MK-46魚雷) MK-15方陣近迫武器系統(CIWS)*2 |

| 艦載機 | S-70(CM)-1反潛直昇機*1~2 |

| 備註 |

1986年時預定建造四艘,1989年改為建造2艘;爾後改為建造PFG-2 Flight 2原型艦田單號(PFG-1110),如果測試成功則續造四艘。

原本田單號預定在1996年開工,1999年完工,但1995年本案於定義階段結束後便取消。

1998年國防部批准田單號的建造,改為依照成功級的規格。 |

主要參考資料來源:

1.全球防衛雜誌222期──「夢醒時分──由海軍終止先進戰系案看潛艦採購」(高智陽著)

2.感謝RCI網友提供資料

|

起源 1980年代初期,中華民國海軍開始積極地規劃新一代主戰艦艇的籌獲,派遣人員赴美考察並學習技術。由於當時中美已經斷交,1982年又逢雷根政府與中共簽署限制對華軍售的817公報, 台灣根本不可能直接向美國採購主戰武器系統,勢必得自行研發(美國日後將817公報解讀成「限制軍售,但不限制技術轉移」,使得當年台灣國防工業在美國的協助下得以締造輝煌的成果)。 1983年,台灣海軍人員參觀了剛成軍的美國提康德羅加級神盾巡洋艦首艦提康德羅加號(USS Ticonderoga CG-47),並到貝斯鋼鐵造船廠參觀準備展開建造的柏克級神盾驅逐艦首艦柏克號(USS Arleigh Burke DDG-51),對這些配備神盾系統的精銳防空戰艦心動不已。同年6月,中華民國海軍第一個自製主戰艦艇研發計畫──忠義計畫被認為風險、成本過高且存在不少技術問題,被參謀總長郝柏村等高層決定下決心取消。隨後,在參謀總長郝柏村以及該年上任的海軍總司令劉和謙上將等軍方高層推動下,推動三千噸級PFG飛彈巡防艦(光華一號)與兩千噸級以內PCEG飛彈巡邏艦(光華二號)兩個計畫,在國際市場上尋找適合 台灣海軍的現成艦艇設計。 就在此時,另一個野心更甚於於忠義計畫的構思正在形成──自行研發配備相位陣列雷達、先進戰鬥系統與垂直發射系統的高性能防空艦艇,這很可能就是 台灣海軍看到美國神盾艦艇後發出「有為者亦若是」的雄心壯志。由於中科院當時正在美國的技術協助下研發陸基天弓防空飛彈系統的長白相位陣列雷達,因此理論上研發一種艦載相位陣列雷達是可行的,而美國也表示願意出售MK-41垂直發射系統(VLS),並協助 台灣海軍延長標準SM-1艦載區域防空飛彈的性能(當時美國仍不願出售射程較長的標準SM-2,不過後來還是批准了);關鍵的戰鬥系統部分,美方則不願直接提供神盾系統,但允許技術支援 台灣自行發展類似戰系,加上中科院當時已經有與美方合作研發新型H-930 MCS模組化全分散式戰鬥系統(供陽字號武進三號以及胎死腹中的忠義計畫使用)的經驗,因此看似並非不可能的任務。 幾經評估,海軍認為利用「光華一號」計畫所選擇的PFG飛彈巡防艦作為載台,裝備相位陣列雷達、垂直發射器與先進作戰系統,把將艦隊戰力提升至能對抗飽和攻擊的程度。 於是,一項野心勃勃的計畫就此展開。 草擬階段 此一高性能防空艦專案稱為光華計畫先進作戰系統(意即被視為光華一號造艦案的子項目),主體專案為「先進作戰系統」(Advanced Combat System,ACS),其下的子項目包括戰鬥指揮系統(Combat Direction System,CDS) 、三維相位陣列雷達(3D Phase Array Radar,3D-PAR)、敵我識別(IFF)等,而ACS則是整體的系統整合與測試。 ACS算是「光華一號」飛彈巡防艦的一部份,沒有專屬的預算。當時台灣海軍汰換老舊陽字號驅逐艦的需求已經刻不容緩,如果光華一號計畫需要等待全新研製的作戰系統,不僅預算會水漲船高,還需要更多的時間等待開發作業;因此,當時光華一號究竟幾艘採用既有系統(主要是稍早中科院為武進三號計畫開發的H-930 MCS戰系)、幾艘採用先進作戰系統,是隨後對於ACS案的決策焦點之一。 聽取中科院關於新一代防空艦艇相關設備的簡報後,劉和謙上將一開始曾構想八艘光華一號(PFG-2)全部採用新研發的戰鬥系統與相位陣列雷達,不過隨後就因為風險過大、艦體尚未決定以及中科院是否有能力等問題,在1986年改為成前四艘使用中科院為「武進三號」與美國廠商漢緯合作開發的H-930 MCS,後四艘為先進戰系(ACS)搭載艦。不過,對於PFG-2(第一批)要使用武進三型還是派里級原作戰系統,台灣海總(劉和謙)以及參謀本部(郝柏村)曾有意見爭執,在1987年左右,參謀總長郝柏村主導,拍板決定PFG-2(第一批)使用美國派里級原戰系而不是武進三。 在1986年4月,美國政府批准出售八艘派里級巡防艦給台灣,並在9月由美國國會無異議通過,光華一號塵埃落定。在1987年7月國防部向總統提報的「海軍十年主戰兵力整建目標及汰除綱要」,二代主戰兵力的規劃是飛彈巡防艦(PFG)及飛彈巡邏艦(PCEG)總計24艘;有兩種組合:第一是12艘PFG加上12艘PCEG,第二8艘PFG加上16艘PCEG。而最後國防部核定的兵力,是8艘PFG加上16艘PCEG。當時美國同意出售台灣八艘份的派里級物料包與裝備(由中船建造),因此其中「12艘PFG加上12艘PCEG」的方案,多出來的四艘PFG咸信是就是「先進戰系」搭載艦,當時還沒有定案。當時參謀總長郝柏村上將堅持 台灣海軍主戰艦艇不得超過24艘,而此一兵力整建計畫就符合這項精神;如在原訂的八艘PFG之外,每多建造一艘PFG,就必須相對減少一艘PCEG。 1988年劉和謙將海軍總司令一職交接給葉昌桐上將,而葉昌桐認為八艘「光華一號」之中,四艘搭載「先進戰系」艦風險仍太大,因此該計畫在1989年5月再度修改,前六艘(PFG-2 Flight 1)沿用與派里級相同的戰系,僅最後兩艘為「先進戰系」艦,並可能後續增購四艘(使光華一號總數來到12艘)。 當時台灣國防高層對於是否進行「先進戰系」有激烈的爭論,牽動三軍、國防部與中科院。當時海軍艦管室戰系組組長洪振洛上校(曾任首艘接受武進三號升級的「正陽」(DDG-928)艦長、駐美武官等)以及其副手趙中行中校都極力支持;洪振洛先前是第一艘武進三號升級的陽字號正陽艦(DDG-928)改裝後的首任艦長,當時趙中行中校就是洪振洛的副長;執行ACS案時洪振洛是海軍艦管室戰系組組長,趙中行成為副組長(趙中行隨後升上校,成為光華一號首艦成功號(PFG-1101)首任艦長)。趙中行曾說「如果海軍不能籌建神盾艦,將無法對歷史交代」。但海軍也有承辦人員認為此案基礎條件不足,且當時還沒有把為八、九千噸巡洋艦設計的神盾系統縮小放在四、五千噸巡防艦的既成案例 ,技術風險與成本都高得可怕,主張不能做;例如1990年到1991年左右在艦管室戰系組經手ACS案的參謀黃征輝(原本擔任光華二號的戰系組參謀,1990年1月法國首度片面取消出售拉法葉艦之後轉為ACS承辦參謀,日後也是成功號首任副長,即趙中行的副手),在當時便以風險和成本過高等因素堅決反對此案。 在國防部、海軍對ACS的諸多爭論之中,最後做出較為保守的決定 ,光華一號前七艘(PFG-1101、1103、1105、1106、1107、1108、1109)為第一批(PFG-2 Flight 1),使用原本派里級的構型與裝備,只有第八艘田單號(PFG-1110)裝備「先進戰系」作為原型艦;ACS案首先生產 兩套系統,第一套安裝於原型艦上進行海上測試,第二套安裝於陸地上進行測試評估;如果原型艦測試成功,就繼續造三至四艘這種新型防空巡防艦,可稱為光華二號第二批(PFG-2 Flight 2)。如同前述,在PFG、PCEG總數不得超過24艘的原則下,多造一艘裝備ACS的PFG-2 Flight 2艦,PCEG就得減少一艘。 在葉昌桐擔任海軍總司令任內,決定了ACS案的執行方式,分作「定義階段」(definition phase)與「執行階段」(implementation phase)兩部份:定義階段為期一年,得標廠商需將詳細構型、規格、性能訂出來,並估算經費。在 「定義階段」中, 台灣方面派遣一個小組赴美配合廠商作業,這個小組的主要成員來自中科院,此外還有幾個台灣海軍的技術軍官。定義階段結束後,海軍評估此一ACS設計是否可行,如果可以才進入執行階段 (包含細部設計、工程發展與建造首艦)。 台灣海軍在規劃ACS時,也打算將當時最新的電腦化技術引進設計流程中,包括引進計算機輔助設計(CAD)以及3D建模等,並打算引進模組化設計。

作戰系統競標 在1991年8月,臺灣海軍承辦單位責成中科院公布ACS的需求徵詢書(Request For Proposal,RFP),發出給相關的美國廠商。 RFP的內容包括選商、競標評分等作業程序,採用多重準則決策(Multiple Criteria Decision Making,MCDM)方案,分成四大評鑑項目,分別由四個各自獨立的委員會來評分;這四個項目分別是ACS/CDS(工程技術類)、3D-PAR/IFF(工程技術類)、管理能力、整體後勤。每個評鑑委員會有主席一人、9到13位評審委員,以及一位見證人。在四個項目的評審委員會之上是評選審議團,成員包括前述四個評選委員會的主席(都是中科院人員)以及兩位台灣海軍派出的觀察員(代表軍方),主席為光華計畫主持人姚士鳳少將。依照日後公開資料,這四個評分委員會的主席分別由中科院的光華計畫、電子研究所、系統維護中心的副主官級官員來擔任。 RFP公布後,在一個月內的時間與有意參與的廠商澄清需求,包括和有意投標的廠商進行競標者會議(bider's conference);競標者會議之後兩週內,會確定前述四個評選委員會名單(保密),並且通知廠商開標方式。隨後廠商約有兩個半月時間將提案交付評選委員會,評選委員會花費兩個月時間評估各提案團隊的方案,宣布得標廠商並提報海軍總司令部;之後,由海總和獲選的廠商進行議價、確認/修改規格和簽約,議約過程約3個月。 ACS案吸引許多美國廠商前來角逐,包括 通用電機航太公司(GE Aerospace)的雷達電子部門(原本是RCA,神盾系統和SPY-1相位陣列雷達的主承包商)、聯合系統公司(Unysis,神盾系統的次承包商,先前也是光華一號第一批的戰鬥系統承包商)、雷松公司 (Raytheon,愛國者飛彈的製造商)、休斯(Hughes)公司、洛克西德馬丁(Rockheed Martin)與洛克威爾(Rockwell)等等。 在相近的時間點,GE航太、休斯、雷松 都參與了美國在北約90年代巡防艦替換計畫(NFR-90)中推動的北約防空作戰系統(NAAWS)的競標,因此這些廠商帶來ACS的提案都可以看到先前在NFR-90的影子。此外,過去曾與 台灣中科院合作研發H-930艦載戰鬥系統的漢緯(Honeywell )公司,此時已經被休斯合併,前來競標ACS的休斯團隊,其實就是先前 與中科院合作開發H-930 MCS的團隊。 在ACS之中,雷松、通用電機航太部門、聯合都提出了包含相位陣列雷達與戰鬥系統的組合,休斯則只參加戰鬥系統的競標 。在先前NFR-90中,休斯公司 以美國海軍現有MK-23目標追蹤系統(TAS)為基礎發展成I-TAS參與競標;在ACS案中,修斯團隊提出先前武進三型使用的H-930 MCS戰鬥系統的改良型(據說型號為MCS-2000)。 前述有意參與的廠商在合作或經由購併,逐漸演變成兩大團隊,分別由雷松與GE航太為首,聯合系統加入GE航太團隊中。而GE航太又在1993年被馬丁.馬里塔(Martin Marietta)購併 (馬丁.馬里塔與洛克西德隨後在1995年合併為洛克西德.馬丁集團)。兩大團隊由主承包商進行整合,而相位陣列雷達、戰鬥系統、垂直發射系統以及艦體修改等項目則分別交由團隊中的數個次承包商負責。 GE航太團隊提供的是類似先前該集團在NFR-90的小神盾提案,核心是GE航太提案的ADAR-2N相位陣列雷達;此外,聯合系統負責研發戰鬥系統(先前聯合系統也自己提出X波段相位陣列雷達參與競標 )。ADAR-2N源於先前GE航太參與NFR-90競標的巡防艦版相位陣列雷達(Frigate Phase Array Radar,FPAR)提案(應該只是換一個名稱),基本上是美國神盾巡洋艦使用的AN/SPY-1A的縮小版,以S波段操作。台灣先前天弓飛彈系統的長白相位陣列雷達,其實就是由GE高性能防空相位陣列雷達(ADAR-HP)衍生而來 ;因此,GE航太過去已經有與中科院合作的淵源。 在雷松團隊中,雷松公司提供愛國者防空飛彈系統的MPQ-53相陣雷達的衍生型──C-MAR,這也是先前用於投標NFR-90的提案。C-MAR採用波長較短的C頻,追蹤目標時的精確度較採用波長較長的S頻的ADAR-2N佳,但相對的其搜索距離也低於ADAR-2N,也較後者易受惡劣天候影響。體積與重量方面,C-MAR較ADAR-2N輕巧,可安裝在2000ton級的艦艇上。 但當時台灣ACS案原本就預定發展具有長程防空能力的系統,因此採用C波段、較為輕型但有效距離較短的C-MAR一開始就落入不利的地位,當時雷松也打算將C-MAR改為S波段,但是以當時ACS專案的時程,要能完成的難度極大。 最後,由GE航太領導的團隊擊敗了雷松團隊,取得ACS合約。除了前述GE航太曾與中科院合作研發相陣雷達的淵源外, 最重要的原因在於聯合系統公司/GE航太就是美國神盾戰系/SPY-1相位陣列雷達系統的廠商,在評選過程中自然最具優勢;事實上,海軍老早就私下稱ACS為「小神盾艦」。GE團隊的陣容包括:負責ADAR-2N雷達的GE航太(也是主承包商)、提供MK-41垂直發射系統的馬丁.馬里塔(Martin Marietta)、負責戰鬥系統的 聯合系統、提供標準防空飛彈的休斯飛彈系統公司以及負責艦體設計的吉柏斯.考克斯(Gibbs & Cox)工程公司;而Gibbs & Cox當年也負責派里級飛彈巡防艦的設計工作,也因此參與台灣海軍的光華一號造艦案,針對台灣海軍的需求進行修改。 在1992年9月上旬, 由光華計畫總主持人姚士鳳少將領導的中科院小組赴美與得標的美方GE航太等廠商團隊簽約。在1993年5月,ACS案的「定義階段」正式開始執行,執行時間約11個月;而由海軍人員組成的赴美駐廠IPR小組領隊是陳永康上校(2013到2015年年任臺灣海軍司令),在1993至1994年間派駐美國,人員包含海軍、中科院、中船等單位約30名,分成「載台」與「戰系」兩組。 在1980年代後期到1990年代前期,NFR-90以及台灣的ACS堪稱將神盾等級高性能防空作戰系統縮小、放在巡防艦上的先驅。

ACS的演進 1.平台設計 1988、1989年,臺灣軍方發出ACS案的需求徵詢書(RFP)之後,前述有意角逐的眾多美商紛紛提出簡報,各類裝備配置方案五花八門 ,臺灣海軍承辦單位收到至少二十幾個提案。使用相位陣列雷達與垂直發射系統的方案自然是主流,不過也有些提案沒有使用相位陣列雷達;當時海軍也在考慮是否要在相位陣列雷達之外,另外保留一具傳統的二維對空搜索雷達, 作為相位陣列雷達故障時的備援。

一張某廠商在1988年7月1日提交給台灣海軍的ACS概念簡報,裝備垂直發射天弓 一型、天劍二型防空飛彈。這是「無長程2D雷達」的版本。 在早期提案階段中,各廠商提案尚未牽涉到派里級艦體載台的修改細節。以某廠商在1988年7月1日提交給台灣海總的概念圖為例,仍沿用派里級的主要佈局,原本前部船樓上的主桅杆以及SPS-49長程對空雷達平台、MK-92 CAS搜索天線都取消,改裝一個塔狀桅杆取代,上面裝置四面固定式相位陣列雷達;為了導引防空飛彈,設置兩座SPG-62 X波段照射器,一座朝後(位於原STIR照射雷達位置),另一座設置在艦橋頂部; 雄風二型飛彈由原本兩桅之間移到船艛與B砲位之間,艦首原MK-13單臂發射器的位置換成16管垂直發射的天弓一型防空飛彈(簡報圖寫TK), 原先位於船艛結構上的OTO 76mm艦砲也移至艦首A砲位。近迫防禦方面,除了機庫上方原有的MK-15方陣近迫武器系統外,直昇機庫縮減為一座並移到中線, 兩側尾樓空間用來安裝32聯裝垂直發射的天劍二型短程防空飛彈(簡報圖寫TC);此外,機庫門兩側結構還向內削去,用來容納兩門Bofors 40mm快砲。此一初期提案明顯是廠商「揣摩」台灣方面想要引進中科院的國造天弓、天劍飛彈,平台的可行性顯然還沒有深思熟慮。

雷松提出的ACS提案,派里級艦體平台與武裝大致不更動,以兩組C-MAR 相位陣列雷達與兩套MK-74/SPG-51飛彈射控系統取代原本MK-92/STIR 組合。此方案仍維持原本的MK-13發射器,無垂直發射器。 雷松集團在早期階段的提案更維持派里級原有的艦體與武裝(包括MK-13飛彈發射器),主要是以雷松的C-MAR C波段相位陣列雷達 系統替代派里級原有的MK-92射控系統。此提案在派里級的上層設置兩座 C-MAR固定式天線單元,每個單元有兩面C-MAR天線;其中一個單元裝在艦橋後方,取代原本MK-92的CAS天線以及SPS-49長程對空搜索雷達桅杆 ,第二座則安裝在主桅杆後方,取代原本的STIR照射雷達。為了導引標準SM-1/2防空飛彈,此提案設置兩套MK-74飛彈射控系統帶SPG-51照射雷達, 兩部SPG-51分別安裝在前、後兩個C-MAR雷達結構頂端。而原本的SPS-49長程對空搜索雷達也獲得保留,安裝在後部的C-MAR雷達結構上。 此一方案明顯是衍生自雷松在先前北約90年代巡防艦(NFR-90)的C-MAR系統 提案,但由於C波段的C-MAR雷達工作距離不夠遠,且此方案缺乏垂直發射系統, 自然也不會受到台灣海軍青睞。 當ACS案進行到載台設計階段時,GE團隊廠商與台灣海軍都意識到派里級的載台必需進行大規模變更, 否則如果直接在派里級船艛上加裝重量不輕的相位陣列雷達結構,將使艦體重心大幅升高,進而影響穩定性。此外,ACS大量更換或擴充主要裝備之後,原本艦體載台的 配重、應力設計都需要重新規劃,艦體也有放大的必要。

Gibbs & Cox的主要修改

一張Gibbs & Cox繪製的ACS較後期的假想圖,相較於派里級變動頗大,改為 雙船樓,艦首裝備MK-41垂直發射器以及艦砲。

為了因應ACS的需求,負責的Gibbs & Cox公司大幅修改派里級的艦體設計。為了安裝相位陣列雷達,上層結構勢必完全重新設計,大方向是把派里級原本的單一長船樓,改成前、後兩個分離的船樓,省略中部船樓,兩船樓之間的甲板用來安裝反艦飛彈發射器。前部船樓頂上裝置了容納四面相位陣列雷達的塔狀結構以及主桅杆, 後船艛則有煙囪與機庫。較早期某些ACS概念圖是在派里級原本的艦體主甲板之上直接設置兩個分離船樓,但後來就演變成類似中央長橋樓的設計,艦體中部整個都加高一層(01甲板的高度),然後在其上設置前、後兩個船樓。 原本派里級的長船樓除機庫以外,兩側都留有走道空間;而針對ACS/PFG-2 Flight 2的船樓則加寬與船舷融合,成為密閉式堡壘設計,以增加內部可用容積。ACS把原本派里級的長船樓改成前、後分離船樓,有助於減輕上層結構重量以及側向受風面積,吸收上部增設相位陣列雷達的重量,且避免原本派里級長船樓設計帶來的頂部甲板應力問題。Gibbs & Cox設計的新船樓構型也引進雷達匿蹤設計,整體外型十分洗鍊簡潔。 Gibbs & Cox也強化了船艦的生存防護設計與消防損管能力,提高到1982年福克蘭戰爭之後的水平;例如,派里級上層船樓使用許多鋁合金材質,而ACS/PFG-2 Flight 2就修改成全鋼製船樓,不過安裝相位陣列雷達的塔狀結構為了減輕重量仍採用輕質材料(如GRP複合材料)。 武裝配置方面,原本派里級MK-75 76mm快砲安裝在上層船樓中間,射界十分不理想;Gibbs & Cox設計ACS時既然已經更動了船樓結構,就把76mm快砲移到艦首 。而為了在艦首安裝艦砲以及數量足夠的垂直發射器,艦體自然也必須加長;如維持派里級原始設計,艦首原本安裝MK-13發射器的空間大概只能裝置32管MK-41垂直發射器,較原本MK-13彈艙還少八枚。 因此,Gibbs & Cox以成功級的船型為基礎加長,早期有加長17英尺(約5.18m)的版本,使總長達到144m,艦首裝置一座MK-76 76mm快砲以及32管MK-41垂直發射器。後來艦體加長幅度再增加,總計增長45英尺(約 13.716m,相當於水線長度增加1/9),使艦首能容納76mm快砲以及48管的MK-41。除了加長之外,由於MK-41垂直發射系統的高度比MK-13高2m,所以艦體也經過加深,舷寬(含水線寬)也略為增加,據說最後舷寬增加到15m以上。 在某些方案之中,Gibbs & Cox還把機庫減為一座,機庫兩側騰出的空間用來裝置短程防空飛彈;然而,Gibbs & Cox最終的設計方案則維持兩個機庫的版本(見下文)。 經過上述大規模變動後,ACS/PFG-Flight 2的船艦外型變得與原先派里級截然不同,幾乎等於是一種新的船艦。外界傳言ACS後期滿載排水量約五千多噸,但實際上 概估超過了六千噸。 ACS/PFG-2 Flight 2擴大了艦體並增添許多裝備──尤其是引進了極為耗電的的相位陣列雷達,勢必會加重推進與電力系統的負荷 。Gibbs & Cox的提案中維持原本派里級的推進系統架構,包括兩部LM-2500燃氣渦輪以及單軸推進;當時有些美方廠商認為即便PFG-2 Flight 2的排水量與耗電大增,派里級原有的機電系統架構還可以支應。派里級的電力由四具總功率4000KW的柴油發電機提供, 與後來德國開發的F-124防空巡防艦(同樣擁有相位陣列雷達在內的先進雷達/作戰系統)相當 ,高於日後挪威的南森級神盾巡防艦(配備AN/SPY-1F相位陣列雷達)的3600KW,不過低於西班牙F-100神盾巡防艦的4400KW(配備AN/SPY-1D(F)相位陣列雷達)。 而如果需要增加功率,理論上也能在原本的系統架構之下進一步強化功率輸出,例如換用推力更大的LM-2500-3燃氣渦輪以及輸出功率更高的發電機組。 在ACS/PFG-2 Flight 2研發期間,始終原本的單軸推進;如要改成雙軸,意味著推進系統與艦體平台都要大幅度改動,等於是重新設計艦體,耗費的時間與成本會更高。 1990年GE航太/聯合系統方案

大約是1990年左右的ACS方案資料,應是由GE航太團隊提出。 依照一份大約是1990年左右由GE航太團隊提出的光華一號第二批(PFG-2 Batch 2)方案資料,已經為後續ACS案的平台設計奠定了方向。此方案艦體長度增加5.18m,總長達到144m,舷寬維持在與派里級相當的13.7m,最大吃水估計5.7m,排水量估計4300噸;推進系統維持原派里級架構,包括兩部LM-2500燃氣渦輪與單軸推進,總出力55000~60000馬力(應換裝比原本派里級功率更強的機種),航速28節,航速20節時續航力200海里,攜帶燃油600噸。依照此方案記載,也考慮到改用雙軸推進系統的可能,並在原本兩部主燃氣渦輪(LM2500)之外增加兩部巡航用燃氣渦輪,使推進系統成為複合燃氣渦輪或燃氣渦輪(COGOG)佈局。 此方案把派里級的上層結構重新設計,改成前、後分離式船樓(此時還沒有把艦體中部加高到01甲板),前船樓上方設置相位陣列雷達塔,安裝GE航太的四面固定式FARS相位陣列雷達;為了減輕重量,主桅杆塔採用GRP複合材料結構。由聯合系統(UNISIS)負責研發的先進作戰系統(ACS)採用分散式資料架構,其系統分別設置在一個主戰情中心(CIC)與一個備用戰情中心,兩個戰情中心位置從原本上層結構(原派里級設計)移到主甲板以下。 此版本艦長增加的5.18m長度應該主要是為了在艦首安裝76mm快砲的空間; 在B砲位安裝四組八聯裝馬丁.馬里塔(Martin Marietta)的MK-41垂直發射器共32管,裝填美製標準SM-1或中科院天弓防空飛彈,大致上是利用原本MK-13發射器所佔的空間來裝設。此方案直昇機庫減為一座,利用機庫旁邊的空間裝置四組四聯裝MK-41垂直發射器(共16管)來裝填北約海麻雀或天劍二防空飛彈,使垂直發射管總數達到在48管(但犧牲了搭載一架直昇機的空間)。其他武裝包括兩座MK-15近迫防禦系統(一座在艦橋前方,另一座在機庫頂)、艦體中部八枚雄風二型反艦飛彈、兩座MK-32 324mm魚雷發射器等。偵測與火控裝備包括四座GE航太的FPAR相位陣列雷達(後來改稱ADAR-2N)、兩部荷蘭信號(HAS)的STIR240 X波段照射器、DE-1160(AN/SQS-56)艦首聲納等,可能配置戰術拖曳聲納(TAS);而原派里級AN/SPS-49雷達遭到刪除。 此外,原本光華一號(第一批)的兩座Bofors 40mm火砲也被刪除。 依照這份資料記載,台灣海軍在1989年5月8日決定先建造兩艘PFG-2 Batch 2,之後可能增建四艘,首艦預計1999年下水、2000年服役。這是葉昌桐海軍司令在1988年上任後的決定。 2.武器系統 武器系統方面,ACS案打算整合的武器系統包括垂直發射的區域防空飛彈、短程防空飛彈、近迫防禦系統、中口徑艦砲、反艦飛彈、反潛魚雷、反潛直昇機等。 區域防空飛彈方面,主流的提案都是美製標準SM-2區域防空飛彈和MK-41垂直發射系統, 此外也有廠商(應為美國FMC)「投其所好」地提出將台灣 自製天弓陸基防空飛彈以及天劍二型空對空飛彈修改成艦載垂直發射防空飛彈系統的方案。例如,早先曾有提案是艦首32管垂直發射器內裝填中科院天弓一型防空飛彈,機庫旁邊16管垂直發射器裝填海麻雀防空飛彈或中科院天劍二型;或者將中科院長風三號電子戰系統、工蜂干擾火箭發射器納入。但天弓飛彈的原始設計並未配合MK-41,因此這類構想並不合實際(中科院曾有構想,但都需要另外研製),很快就遭到排除。 先前外界曾指出ACS案因派里級艦體深度不夠,只能使用獨一無二的MK-41陸射版短管版本,而且沒有空間安置垂直發射器所需的熱焰排氣系統; 然而根據軍方以及相關廠商當事者指出,外人所謂「短管MK-41」其實是MK-41的戰術構型(Tactical,詳見美國海軍區MK-41垂直發射系統一文), 深度6.76m,已經可以容納海麻雀、標準SM-2 MR(無加力器)防空飛彈與VLA垂直發射反潛火箭,完全滿足當時ACS的戰術需要,且平台裝設配置並無問題;更何況就算垂直發射器略高出主甲板,在設計上也是完全允許的(國外有許多案例)。 一些比較早期的ACS概念構型,艦首B砲位設置四組八聯裝MK-41垂直發射器共32管,艦體加長幅度約5.18m;爾後艦體加長幅度增至13m,艦首MK-41垂直發射器數量就增至48管。 近程防空方面,當時ACS構想以短程防空飛彈和方陣近迫防禦系統構成雙層防禦系統,短程防空飛彈的選項包括垂直發射的以色列閃電一型(Barak-1) 、美國與西德合作開發的RAM公羊短程防空飛彈等,此外也曾考慮將中科院當時仍在研製的天劍二型主動雷達導引空對空飛彈修改成垂直發射的艦載防空飛彈(可能也考慮過北約海麻雀,但需要北約海麻雀集團各成員國同意,政治障礙較大)。 當時台灣海軍最青睞並優先爭取的是RAM,在對國外廠商的需求徵詢書(RFP)上就直接註明要用RAM(21聯裝構型)。除了短程防空飛彈外,ACS也裝備美製MK-15方陣近迫武器系統,且數量從原本成功級的一座增為兩座,分別位於艦橋前方以及機庫上方。在1994年4月海軍總司令莊銘耀卸任交接前夕,對於ACS案的短程防空飛彈系統的評選作業,下達多項重要指示。 艦砲方面,早期ACS曾考慮MK-45 五吋(127)艦砲與OTO 76mm 三吋(76mm)快砲等。臺灣海軍一度考慮改用威力較強的MK-45 5吋艦砲,並曾出現在某些構型圖中,但最後仍決定沿用原派里級的MK-75 76mm快砲。至於原本成功級兩座Bofors 40mm快砲在前期ACS設計中仍保留,但由於作用不大,基於節約空間和減輕重量,最後決定取消。在ACS的需求徵詢書中,並未包括將40mm快砲整合入戰鬥系統中。 射控方面,艦上裝備兩座用於導控標準SM-2防空飛彈的照射器(可能為AN/SPG-62或STIR-240級的照射器), 此外還有一具用來導引艦砲的射控雷達(曾考慮STIR 120/180/240等,最後決定採用一套STIR 180)。 反艦飛彈方面,在ACS的RFP中註明使用國造雄風二型,但系統需求審查(System Requirements Review,SRR)階段完成時卻改成美製魚叉反艦飛彈。 反潛方面,ACS自然仍維持裝備兩座MK-32 三聯裝324mm魚雷發射器,而垂直發射反潛火箭(VLA)也被整合在武器系統之中。如同前述,為了補償加裝相位陣列雷達系統以及強化防空武器而提高的上部重量,並為了騰出甲板空間,ACS只配備一座反潛直昇機庫。 3.作戰系統/電子裝備 ACS案的核心,無疑是艦上的先進作戰系統以及相位陣列雷達。由於先前神盾系統沒有安裝在巡防艦等級載台的既成實績,因此整個系統架構以及使用的相位陣列雷達勢必都是新開發的版本,先前沒有既成的系統;而ACS案的主要成本與風險,就是要重新開發整合這套「巡防艦版」神盾系統。如同前述,ACS的主承包商GE團隊的提案類似同時期該集團在北約NFR-90的方案。 雖然ACS選擇的GE航太先前是美國神盾系統承包商,然而由於美國方面的輸出限制,當時參與的美國廠商團隊中,不能包含神盾系統項目的相關人員(美國通用動力先前協助台灣航發中心開發IDF戰機時也有類似限制,不得派遣F-16戰機項目的人員來台)。此外,神盾系統的核心技術(尤其是軟體)都掌握在美國海軍手中(神盾系統由美國海軍主導開發,系統核心主要由APL應用物理實驗室等單位研發),而美國海軍並不願意提供神盾系統的核心技術給台灣。因此,參與ACS案的GE航太、UNYSIS、馬丁.馬里塔等廠商必須重新整合研發一套新的作戰系統。不過實際上,即使美國願意提供當時神盾系統的原始碼,由於ACS案使用的底層計算機硬體、周邊次系統都已不同(相對於ACS時代選用的商規硬體,原本神盾系統無論硬體或撰寫程式的語言都已經過時),原本的神盾系統軟體也不可能直接使用。 由於ACS是在1990年代研發,無論雷達或計算機硬體, 都能比當時現役的神盾系統(1980年的版本)更為先進。首先,ACS的戰鬥指揮系統(CDS)在需求徵詢書(RFP)中就定義採用全分散、開放式架構,大量引進COTS商規組件;與武進三號(H-930 MCS)相同,CDS的處理器稱為分散式計算單元(Distributed Computing Units,DCUs) ,是一種結合計算單元的Silicon圖形工作站;整個CDS系統架構由十幾部DCU構成,之間以FDDI光纖資料匯流排連接,所有DCU的功能都可重新分配以因應可能的受損與降級運轉狀況(此為開全球之先河), 此種架構比當時仍為半集中式、使用舊有美國軍規組件(尚未引進商規組件)的現役神盾系統先進得多(神盾系統直到2000年代服役的Baseline 7,才真正實現了開放式全分散架構)。在ACS作戰系統簽約時,簽約時 承包商指定DCU使用的處理器是SGI的MIPS R3000/R3100(32位元),稍後主承包的馬丁.馬里塔團隊認為這樣仍不足以應付ACS系統未來的成長,因此主動換成性能更高檔的R4000/R4400(64位元) ,相位陣列雷達顯控台的處理器也升級為R4000;由於這是承包商一開始對計算需求的低估,加上與台灣海軍/中科院簽署的是固定價格合約,因此更換處理器而增加的成本由 承包商自行吸收。 更換為R4000處理器之後,CDS的DCU數量因為整併而減少幾座,但處理器總數不變。 原本CDS的研發整合工作由馬丁.馬里塔下包給Paramax,在定義階段展開後,馬丁.馬里塔又將CDS分成CDS、防空作戰(AAW)與通用勤務系統(Common Service,System,CSS)三部分,其中AAW與CSS由馬丁.馬里塔本身負責開發,只剩CDS下包給Paramax;這項重分曾引發台灣方面駐廠代表的反對,但海軍則是支持主承包商馬丁.馬里塔的決定,因此CDS就區分成前述這三塊。 軟體方面,ACS的作戰系統和相關各項子系統如3D-PAR、CDS、AAW、CSS、IFF等,都以美國軍規ADA高階語言撰寫,撰寫的方法論比較偏向結構化,開發工具為Teamwork,開發流程則依照當時美軍軍規DOD-STD-2167A軟體標準(先前美國海軍神盾系統和台灣忠義計畫依循較舊的DOD-STD-1679A)。相較於先前忠義計畫戰系開發所依循的DOD-STD-1679A,ACS戰系依循的DOD-STD-2167A流程比較不受過去美國海軍戰系開發流程的大量戰系工程方法論制約,因此ACS的開發速度比當年忠義計畫更快;例如完成定義階段時,ACS各子系統已經完成軟體需求規格(Software Requirements Specification,SRS,DOD-STD-2167A規範用語),而忠義計畫在結束前還沒進行到類似的程式表現規格(Program Performance Specification ,PPS,DOD-STD-1679A規範用語)。 除了戰鬥系統外,ACS較先進的技術水平也體現在相位陣列雷達上。ACS預定採用的ADAR-2N相位陣列雷達每面天線只有1056個移相器的天線,約是SPY-1A的1/4,理論上ADAR-2N因為天線孔徑小, 波束較不集中,解析度與低角度目標追蹤能力理當遜於SPY-1A;但是ADAR-2N打算引進當時最新的商規現成組件(COST)來進行信號處理 ,此概念在測試時展現出優於同時期SPY-1A的低角度目標追蹤性能,SPY-1A直到後來也進行升級後才 要回領先。日後外界多半認為ADAR-2N是要專門為台灣開發的獨家產品,風險全部要台灣承擔;不過, 雖然當時ADAR-2N的確是一種還沒研發出來的新系統,但技術與AN/SPY-1A同源,後來洛克希德.馬丁(Lockheed Martin)購併GE航太雷達部門之後的確也發展出AN/SPY-1的縮小版──AN/SPY-1F來用於較小的船艦平台,可以說是ADAR-2N的實踐。 綜合以上,拜更先進的硬體架構與計算機能力之賜,ACS的系統體積規模雖然比同時期的神盾系統更小,但許多帳面性能卻猶有過之。廠商宣稱的性能指標是:ADAR-2N與ACS的組合能同時追蹤300個目標、追蹤其中20個目標,並接戰其中10個目標(每個目標以兩枚飛彈接戰); 而早期神盾系統也只不過是同時追蹤200個左右的目標,並接戰其中18個目標。不過,ACS畢竟是一套新系統,系統整合的關鍵在於軟體撰寫;雖然ACS的硬體架構比同時期的神盾先進,但由於軟體需重新開發整合,部分海軍官員以及外籍顧問對於ADAR-2N與ACS組合的性能是否如廠商宣傳,都還是感到質疑。 依照ACS的規劃,相位陣列雷達需架設在船樓結構頂部的一個塔狀構造裡,而原本SPY-1相位陣列雷達的天線與發射機是在同一層,如果發射機仍要與天線放在同一層高度,顯然會讓艦體重心過於升高;為此,承包商決定將ADAR-2N天線陣面與發射機分離布置,發射機安裝在陣面下一層的甲板,並為此新開發一種曲折導波管來連接不同層的陣面與發射機。 在ACS案進行初期,由於台灣海軍不放心僅依靠相位陣列雷達系統,曾希望能另外加裝一具對空搜索雷達作為後備系統 ,一如美國提康德羅加級飛彈巡洋艦以一具SPS-49對空搜索雷達來作為SPY-1A的備援;然而派里級的載台尺寸遠不如提康德羅加級, 上部構造加裝相位陣列雷達之後,實在沒有餘力再容納SPS-49雷達的大型天線。對此,海軍曾考慮選用曾被武進三型採用、 體積重量均低的蘭Signnal DA-08/2對空/平面搜索雷達。不過派里級的載台的空間容量終歸不足,提康德羅加級巡洋艦靠著加高船艛來 安裝相位陣列雷達,並在船艛頂部的桅杆上設置SPS-49對空搜索雷達;而ACS載台尺寸較小, 已經在上層船樓設置一個高聳的相位陣列雷達塔,額外的對空雷達桅杆如果安裝較低的位置,兩者勢必彼此遮檔妨礙 ;而如果為了避免遮檔、將對空雷達天線設置在相位陣列雷達結構頂部,則船體重心與受風力矩則會進一步增加。由於載台可用容量與電力供應都十分 吃緊,ACS很難在相位陣列雷達以外再安裝一部二維對空雷達,因此在Gibbs & Cox的設計方案中,便沒有再設置額外的對空搜索雷達。 除了相位陣列雷達之外,當時台灣海軍還打算在ACS戰鬥系統中納入新開發的遠程紅外線搜索裝置,用來探測反艦飛彈。在1980年代西方國家發展下一代防空艦艇時,認為認為超音速掠海反艦飛彈(如俄羅斯3M80等)是將來水面艦艇的重大威脅,因此發展長波紅外線系統探測超音速反艦飛彈較強的熱信號(不僅發動機熱量大,且與空氣摩擦產生的熱量也比較明顯)成為趨勢,包括後來德國、荷蘭的TFC三國巡防艦以及法、義合作的水平線飛彈驅逐艦(CNGF),都裝備可用來探測反艦飛彈的雙波段(中程與遠程)全週界紅外線預警系統;此外,紅外線系統在雷達受到強烈電子干擾時仍能有效工作,十分有價值。然而相較於雷達,紅外線不僅更容易受到天候與水氣影響而衰減,使工作距離降低,而且紅外線感測組件長時間進行高強度大範圍探測,會顯著降低可靠度和壽命,需要安裝更好的冷卻系統。 反潛方面,ACS主承包商馬丁.馬里塔在提案中納入了AN/SQR-18戰術拖曳聲納,不過當時美國尚不願意對台灣出售此類系統;因此,當時台灣方面考慮從歐洲引進拖曳陣列聲納。 當時ACS案也打算使用高規格的聲納系統,比照當時光華二號專案向法國購買的拉法葉巡防艦(後來的康定級),包含由主動變深聲納(VDS)與被動拖曳線性陣列聲納構成的主/被動拖曳陣列聲納系統;如果ACS能獲得執行,就可能使用到康定級上由法國Thomson Marconi提供的 ATAS(V)3 主/被動拖曳陣列聲納,或者之後Thales進一步發展的CAPTAS系列低頻主/被動拖曳陣列聲納。 海發中心1/50縮尺模型 在2015年3月初的軍聞社新聞中,台灣海軍造船發展中心(海發中心)首度公開ACS案的1/50艦體縮尺模型的照片;此一模型由丹麥DML實驗室製造,當時主要用來進行煙流測試(拍攝煙霧流經模型的情況,分析船艦構型的流體特性)。 此模型呈現了ACS案在概念期間的主要特徵 (可能是中期,並非最後決定版),艦體中部加高一層(至01甲板)並在其上設置前、後兩個船艛,船樓具有簡潔且傾斜的外型設計來降低雷達截面積。前船艛設置艦橋以及ADAR-2N相位陣列雷達塔,後船艛設置煙囪、直昇機庫。艦尾只有一個直昇機庫,設置在後船艛偏左的位置,收容一架S-70C反潛直昇機;艦尾艛兩側維持原本的燃氣渦輪主機進氣窗,煙囪大致維持在原位置。 此模型的煙囪有匿蹤外型,不過實際上並無此種規劃。 此模型呈現兩座用來導引防空飛彈的X波段照明器(呈現的應為SPG-62),分別設置在相位陣列雷達塔前方以及艦尾艛煙囪後方 ;相位陣列雷達塔後端上部設置一個用來導控艦砲的STIR射控雷達(此處不合理,艦砲射控雷達需朝向艦首才能帶主砲)。武裝方面,艦首設置一座MK-45 5吋54倍徑艦砲以及32管MK-41垂直發射器;艦首艛後方設置兩組四聯裝反艦飛彈發射器,外型應該是美製魚叉飛彈。艦體中部 艦面上有一個小型的結構(應包括輔機煙囪,對應原本派里級的輔機設計),兩側各裝有一座Bofors 40mm 70倍徑快砲,但最後40mm快砲被取消;艦尾艛前部兩側各裝有一座21聯裝RAM短程防空飛彈發射器,RAM在當時是海軍武獲室首選短程防空飛彈,但實際上當時還沒有正式決定。艦橋頂部以及直昇機庫頂部各裝一座MK-15方陣近迫武器系統。 後期ACS設計(約1995年) 在1995年2月美國海軍工程師協會研討會(American Society of Naval Engineers,ASNE Symposium)的刊物,Gibbs & Cox刊登了該公司設計的「先進巡防艦」(Advanced Frigate) 概念圖,實際上就是該公司向台灣方面提交的ACS/PFG-2 Flight 2最終提案。 此圖的「先進巡防艦」全長498英尺(151.8m),比派里級延長45英尺(13.7m),水線寬度比派里級增加2.5英尺(0.76m),最大舷寬比派里級增加5.6英尺(1.7m);最後一艘派里級全長約138.1m(453英尺)、寬13.7m(45英尺),因此「先進巡防艦」全寬估計15.4m(50.6英尺)左右。「先進巡防艦」設計滿載排水量5000噸、極限排水量5308噸。此方案推進與供電系統基本上與派里級相同,包括兩部LM-2500燃氣渦輪驅動單軸推進,以及四部柴油發電機;主要區別是更換功率更強的水冷系統, 為艦上新雷達系統提供足夠的制冷。 與派里級相較,「先進巡防艦」上層結構重新設計,從派里級的單一長船樓改為類似中央長橋艛的構造,在艦體中部加高一層到01甲板,並設置前、後兩個上層船樓(與船舷融合,無側面露天通道),兩船樓之間安裝反艦飛彈。 「先進巡防艦」的鋼質部位提高到01甲板(即艦體中部橋樓位置),上層強度甲板用高強度鋼材製造(原本派里級的上層結構強度甲板使用比較便宜的普通鋼)。 關鍵部位如垂直發射器、主砲彈艙、戰情中心(CIC)、重要機電設備、相位陣列雷達發射機與導波管、 魚雷室、輪機控制室等艙壁具有強化措施如鋼甲、凱夫勒裝甲等,在敵火命中時減低破片傷害。 武器方面,「先進巡防艦」武裝包括艦首一座MK-45五吋艦砲(不過據說最後台灣海軍仍決定使用MK-75 76mm快砲),B砲位八組六聯裝MK-41垂直發射器(共48管), 艦體中部(兩船樓之間)裝置兩組四聯裝魚叉反艦飛彈發射器,艦橋上方與直昇機庫上方各裝 一座MK-15方陣近迫武器系統。後部船樓前方(煙囪之前)兩側各裝一座21聯裝公羊(RAM)短程 防空飛彈發射器,後部船樓內兩側各裝一座三聯裝MK-32魚雷發射器(隱藏在艙門裡)。 「先進巡防艦」仍維持派里級的雙直昇機庫設計,甲板上有兩套RAST輔降系統的直昇機牽引軌道。 電子裝備方面,「先進巡防艦」的艦橋後方設置一個大型塔裝結構,安裝四面固定式被動相位陣列雷達(PAR)陣面; 塔狀結構頂設置主桅杆。艦上有兩座用來導引防空飛彈的AN/SPG-62照射器,分別位於相位陣列雷達前方平台(艦橋上方) 以及煙囪後方。電子戰系統則沿用成功級的AN/SLQ-32(V)5。艦首聲納仍為AN/SQS-56,此外設置戰術拖曳聲納(TAS)與AN/SLQ-25反魚雷誘餌。 依照一份1990年代中期美國海軍一份巡防艦市場研究調查,提到關於台灣海軍的ACS案的設計:其中,以最後一艘派里級(FFG-61,全長約138.1m,滿載約4000噸) 的艦體為基準,長度延長45英尺(13.7m,即全長增至151.8m左右),滿載排水量超過5000噸(實際上到約6000噸),顯然是Gibbs & Cox後期的設計。美國海軍的評估人員對 這種方案的穩定性頗感懷疑,其設計具有高乾舷(freeboard)、低穩心高度(metacentric height)等特性,意味艦體將很容易發生大幅度橫滾(roll), 且依賴於不完全沒入的舷緣來恢復平衡,代表受損後穩定性不良。 小結 依照一些意見,ACS/PFG-2 Flight 2案的艦體平台設計在定義階段的評估結果認為可行,有 許多造船專家認為將艦體中段船艛取消相當明智,可以改善原本派里級因使用箱型長船艛構造而衍生的一系列問題,如艦體重心過高 ,以及長船艛頂部一大片長方形01甲板長時間承受艦體大分區域各種應力而導致易於疲乏破裂(詳見美國海軍派里級巡防艦一文)等等。初期定義階段之後ACS的戰系規格已經底定,軟體發展的風險已經大致可控。其他如主機功率需要增加、以雙軸取代單軸等,理論上都是肯花錢 、花時間就辦得到,艦體進一步加長加寬也不是不可能。 不過也有曾參與設計ACS/PFG-2 Flight 2的Gibbs & Cox工程師認為,以派里級的艦體為基礎,在修改與放大過程中, 所有的餘裕已經榨擠殆盡;而在安裝了眾多裝備(包含相位陣列雷達、48管垂直發射器、艦砲甚至兩架 直昇機等)之後,動力已經嚴重不足。因此,實際上台灣海軍實際上需要一個從白紙出發(clean sheet) 的全新船艦平台。此外,由於美國並不願意提供神盾系統給台灣,需要重新開發,ADAR-2N相位陣列雷達也是一個需要重新開發的紙面系統,因此整個項目的成本與風險十分可觀。

|