康定級巡防艦(2)

康定級的四號艦迪化號(FF-1206),攝於2015年10月24日左營港。

從後方看康定級的六號艦武昌號(FF-1207),攝於2021年10月9日高雄港

武昌艦(FF-1207)作為2025年敦睦艦隊停靠於基隆港開放參觀,攝於2025年3月18日。

內檔是敦睦艦隊另一艘船艦──成功級飛彈巡防艦的鄭和號(PFG-1103)。

迪化號艦橋的操舵、推進系統控制台。

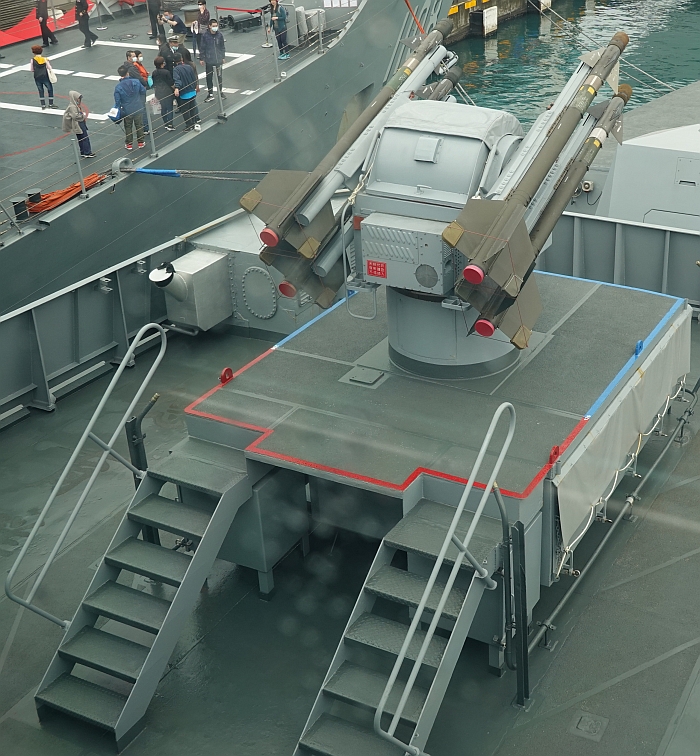

(上與下)康定級的上層結構安裝的兩組四聯裝雄風二型反艦飛彈發射器,採用半埋式安裝。

上圖為武昌號(FF-1207),下圖為承德號(FF-1208)

由艦尾起降甲板看迪化號機庫。攝於2015年10月24日左營港。

(上與(上與下二張)武昌艦(FF-1207)的直昇機庫內部,攝於2025年3月18日基隆港

康定號側舷小艇收容艙,此時艙門打開;而旁邊的雄風二型反艦飛彈排焰口也處於開啟狀態。

攝於2016年11月11日左營基地。

(上與下)康定級六號艦武昌號(FF-1207)的艦首76mm快砲,此時已經換裝匿蹤砲塔殼。攝於2021年10月9日高雄。

(上與下二張)康定級六號艦武昌號(FF-1207)的榭樹防空飛彈發射器;發射塔內設置一名操作手,完全由

人力控制接戰,對付現代化反艦飛彈等威脅幾乎毫無作用。康定級的榭樹防空飛彈是拆自陽字號驅逐艦

武進一型的裝備,原本只是暫時作為墊檔,但因為拉法葉命案、佣金案而使升級無門,服役前二十多年

就只能使用海榭樹。

康定級承德號(FF-1208)艦橋內的控制台。

(上與下)從艦橋內部俯瞰康定級承德號(FF-1208)艦首,可以清楚觀察海叢樹防空飛彈的

發射器與平台。攝於2023年3月19日基隆港。

康定級首艦康定號(FF-1202)艦橋後方的雷達,前為Thales Castor-2C I/J頻射控雷達,

後為DRBV-26D Jupiter-II二維長程對空搜索雷達。攝於2015年10月24日左營港。

武昌號前部船樓頂上的Thales Castor-2C I/J頻射控雷達以及Najir MK-2光電射控儀。

攝於2021年10月9日高雄港

武昌號(FF-1207)的主桅杆。桅杆後部下層平台裝置一部Thales Castor-2C I/J頻射控雷達,其上裝有一具

Triton-G G頻中程對空/平面搜索雷達;桅杆底部兩側平台裝置電子戰天線。攝於2021年10月9日高雄港

(上與下)承德號(FF-1208)艦體前部。此時艦首已經換裝匿蹤版76mm快砲。

攝於2023年3月19日基隆港。

(上與下二張)西寧號(FF-1203)進入高雄港的中信船廠八號浮動乾塢進行維修,攝於2022年8月23日。

(上與下)一艘康定級巡防艦發射雄風二型反艦飛彈的視頻畫面,發射出管後折疊的彈翼展開

|

艦體設計 康定級艦以中國各地的省會命名(以國民黨統治中國大陸時期為準),命名艦(第一艘)為康定艦,於1996至1998年陸續完工服役,分別編入海軍124艦隊的242戰隊與264戰隊。 康定級最吸引人的地方在於先進的艦體匿蹤設計,艦身造型非常洗練簡潔,並且帶有傾斜角,避免複雜的造型或菱角。其金屬結構的塔式桅杆也採用匿蹤造型,並塗有反雷達波塗料,雷達截面積(RCS)比傳統的格子桅大幅降低。此外,本級艦盡量將天線、裝備與武器隱藏入艦身中,例如反艦飛彈發射器便採用半埋式安裝,就連小艇也隱藏在艦側艙門內。以上簡潔化、傾斜化的外型設計是匿蹤艦艇的必備條件,可以分散雷達波的反射,使敵方雷達接收的訊號強度降低。除了雷達匿蹤之外,康定級在降低紅外線與噪音等方面也下了不少功夫 。與原裝拉法葉相同,康定級的前部上層船樓由鋼質建造,後部上層船樓(到機庫)由輕質高強度的複合材料結構製成,主體是經過防火處理的巴沙木,外層敷設玻璃纖維強化塑膠材料(FRP)。康定級還具有核生化防護能力、完善的損管防火能力 ,採用堡壘式上層結構設計,可以在船艙全密閉的情況下維持戰備運作。 康定級的前段船身與原版拉法葉級大致相同,後段機庫結構則由於在兩側各裝一門波佛斯40mm快砲而有所不同。此外,康定級的對空搜索空雷達桅杆在前,主桅杆在後,與法國拉法葉級相反,兩者造型也不盡相同。由於康定級 的整體武裝配置比法國原裝拉法葉更為繁複,使得雷達匿蹤能力無法達到後者的水準 。 相較於源於美國海軍低檔二線船的成功級,康定級在設計理念上則是不折不扣的「一線艦」,舉凡艦體施工質量、防護設計與系統冗餘度都非成功級可比。1989年台灣海軍高層人員參觀在洛里昂船廠建造的首艘拉法葉級巡防艦時,對於該艦的生存設計印象深刻,形容艦上的備份冗餘機制「多到離譜」,還打趣地說「法 國人真怕死」。在與法國洽商購艦事宜期間,法國藉機觀摩當時中船進行中的成功級建造案,便對成功級的結構建造採用「點焊」頗不以為然(拉法葉的施工為連焊),認為是粗製濫造。成功級的艦體使用普通鋼板,而拉法葉級使用許多ABN重裝甲鋼板製造艦體,指揮/通信中心、彈藥艙、人員住艙等關鍵部位艙室還敷設凱夫勒(Kevlar)裝甲板來降低破片威力。成功級的鋼板在近距離能以12.7mm機槍擊穿,而拉法葉級的艦體鋼板則需要 以20mm機砲才能穿透。拉法葉級各系統配置皆以多重為原則,而成功級則有不少 重要系統根本沒有備援(例如飽受詬病的單軸推進系統)。另外,福克蘭戰爭之前設計的成功級採用易融的鋁合金製造上層船樓,拉法葉級則完全棄用。 康定級的動力系統與拉法葉級相同,皆為四具SEMT-Pielstick 12 PA6 280 STC 12汽缸柴油機,帶動雙軸螺旋槳,最大航速25節。此外,拉法葉級以三具750kw柴油發電機(設置於同一個輔機艙中)提供電力,台灣海軍則要求另外增加一套功率300kw的緊急用柴油發電機,並設置在獨立的緊急發電機艙中,以確保在主發電機艙受損而失去功能時,艦上的戰鬥系統與武器仍能由緊急發電機獲得電力。由於艦上作戰裝備比原版拉法葉更多,康定級的人員編制擴大為176名(原版拉法葉為146人),其中軍官為20名。康定級輪機控制室設有五座輪機控制台,包括值更官、推進、輔機、電力、損管席位,監控全艦所有機電、推進、損管與輔助設施運作。 據說在康定號完工返國時, 台灣海軍出海迎接的警戒艦隻(包括成功級巡防艦)均無法以雷達發現康定號的位置,最後是由康定號主動回報船位;不過此時康定號是空船航行,後來安裝各種武器裝備後,勢必無法達成此一性能。不過 ,法國拉法葉級外觀如此簡潔的原因之一就是武裝數量不多,而台灣海軍面臨較高的威脅強度,所以 「加料」是必然的;先天上,船艦武備越強、裝備越多,要達到整體匿蹤效能的代價就越大,通盤考量之後一味追求高度匿蹤並不見得符合成本效益。 康定級剛從法國接回時,使用法國原廠具有吸收雷達能力的匿蹤塗料;然而此種匿蹤塗料特別容易氧化、髒舊乃至脫落耗損;這可能是比較早期的鐵基原料匿蹤塗料,對於傳統軍艦塗料的基本要求如抗氧化、抗鹽分腐蝕、殺死附著在船底的海中生物避免增加航行阻力...等等,效果都比較差。此後,台灣海軍不再使用法國原裝的雷達波吸收塗料,改用類似顏色(海軍灰)的一般船隻塗料,原本容易髒舊的問題遂大幅改善,但據說雷達回波也因而變得較為明顯。

康定級具備全封閉運作能力,因此艦橋兩側瞭望哨的望遠鏡也採用潛望鏡並設置 在艦橋內,航行值更的瞭望人員在艦內就可以作業。此照片攝於迪化號。 武器裝備 台灣最初從法國購買康定級時,並不包括任何武裝,等船艦回台後裝上台灣海軍的「自籌裝備」 。依照「海風泱泱」一書,受訪者回憶當時台灣方面向法國提出引進的武裝優先順序,先後是海響尾蛇(Cortal)防空飛彈、意大利奧圖瑪(Otomat)反艦飛彈、意大利貝瑞達(Breda)雙聯裝40mm快砲、線導魚雷、法製100mm艦砲;但由於預算以及政治等考量,最後都沒有引進。原本台灣與法國曾打算在後續交易中進一步商談購買的武器系統,但由於尹清楓命案爆發而做罷(據說後來台灣海軍對海響尾蛇防空飛彈仍有一些興趣)。 康定級安裝的武器包括:艦首A砲位 安裝一座MK-75 76mm快砲,B砲位裝置一座拆自武進一型陽字號驅逐艦的RIM-72C海欉樹(Chaparral )四聯裝短程防空飛彈發射器;直昇機庫兩側各裝一門波佛斯(Bofors)350PX 40mm 70倍徑快砲,上層結構中段以半埋式安裝兩組四聯裝中科院研製的雄風二型反艦飛彈發射器,直昇機甲板兩側各裝一組MK-32魚雷發射器 ,艦上搭載一架S-70C(M)1反潛直昇機。值得一提的是,當年法方要求台灣用於康定級的所有武器都必須是 新品,否則不保證最後的射擊測試能成功,為此海軍將原先預計用於後幾艘成功級的新購40mm快砲讓給康定級,另外改用拆自陽字號驅逐艦(當時已陸續降編縮裝)的40mm快砲 來裝備成功級。康定級的兩座Bofors 40mm 70倍徑快砲由 艦上Castor 2C射控雷達指揮,可遙控帶砲,或由人員在砲位上操作火砲。

康定號艦體上部的反艦飛彈發射開口,此時排焰口向外打開,可以看到發射器後端。

康定號試射雄風二型反艦飛彈的畫面。

一架S-70C(M)1繫留在康定級的甲板上。康定級仍使用法製SAMAHE魚叉式 輔助著艦系統, 滑車構型配合S-70C(M)1的後三點起落架。不過S-70C(M)1的 機腹掛勾是配合美製RAST輔助降落 系統,而沒有配備相容於魚叉系統的 捕捉桿,因此康定級不具備在甲板自動固定S-70C(M)1的能力。

康定級的SAMAHE輔助降落系統的直昇機牽引滑車。

迪化號(FF-1206)機庫內的直昇機牽引滑車。 康定級的艦尾設有一座直昇機庫,起降甲板法國的SAMAHE魚叉式輔助著艦系統,起降區設有一個圓形鋼製捕捉柵格,此外直昇機甲板設有滑軌連接機庫,以牽引滑車將直昇機從起降區拖回機庫或從機庫將直昇機拉至起降區。 魚叉輔降系統的牽引滑車原本是配合海豚式、超級美洲山獅等採用前三點起落架的法製直昇機,而配合康定級的SAMAHE系統則使用修改過的牽引滑車,以配合台灣海軍 後三點起落架的S-70C(M)1直昇機; 然而,魚叉式輔降系統設在甲板上的圓形捕捉網孔需要直昇機腹的捕捉桿來配合,而S-70C(M)11的 著艦捕捉設計是配合美製RAST輔助降落系統。台灣購買康定級時,曾配合引進裝在S-70C(M)1直昇機上的魚叉輔助降落探針,但實際測試發現並不特別實用。

海叢樹防空飛彈

康定級的四號艦迪化號(FF-1206)艦首海叢樹防空飛彈發射器。 此種防空武器移植自先前 陽字號武進一型驅逐艦,完全沒有與艦上的作戰 系統整合,由旋轉塔內的人員 自行操作接戰,在現代化空中威脅之下幾乎 沒有效用。

康定級武裝最令人非議之處,就是繼續沿用武進一型陽字號驅逐艦的海欉樹(Sea Chaparral )四聯裝短程防空飛彈發射器;海叢樹飛彈基本上是將陸軍的M48叢樹(Chaparral)自走式防空攔截導引導引飛彈系統(Intercept-Aerial Guided Missile System)的M54飛彈發射器搬到船艦上, 最初是越戰時期美國為二線非作戰勤務船艦的應急裝備,後來並為獲採用(當時美國海軍使用的是以麻雀飛彈衍生的BPDMS), ;據說當時美國海軍訂購一批叢樹飛彈系統來裝備船艦,後來取消,訂單轉給了正在為艦隊升級武裝與戰系的台灣, 而台灣海軍也是艦載版叢樹飛彈的唯一用戶,於1980年代裝備於經過「精裝計畫」以及「武進一號」戰系升級的陽字號驅逐艦、部分山字號巡防艦、補給艦以及人員運輸艦(AP)上 陸軍M48叢樹自走式野戰防空飛彈系統是將M54飛彈發射器裝在衍生自M-113裝甲運兵車的M-730系列履帶底盤上;M54發射器兩側各有兩個飛彈發射架,能搭載四枚MIM-72榭樹飛彈備射,發射器中央有一個密閉的射手席來操控(射手席正面是玻璃窗),發射器具有360度迴旋能力,俯仰範圍是-9至+90度。砲塔下方設有一個輔助動力單元(APU),提供砲塔運轉所需的動力;此外,還有一套氣冷系統,在飛彈啟動搜索時,為其紅外線尋標器提供冷卻。射手在砲塔內控制砲塔旋轉與俯仰,根據追蹤雷達提示的來襲目標方位將砲塔轉向目標,以一個簡單的反射式光學瞄準儀目視瞄準目標並調整發射器仰角;由於飛彈發射架的俯仰與迴旋都與射手的目視瞄準儀共軸,所以射手用光學瞄準儀追瞄或鎖定目標時,發射架上的MIM-72飛彈的紅外線尋標器也一起對準目標,等紅外線尋標器完成鎖定(鎖定時射手會在耳機聽到蜂鳴器聲響,如同響尾蛇空對空飛彈)後就扣扳機發射。由此可見M54叢樹飛彈發射器是一種簡單的人工控制、視線瞄準武器系統,只能在日間以人工目視接戰。在1984年起,美國陸軍的叢樹飛彈系統追加了前視紅外線(FLIR),才具備夜間作戰的能力。 叢樹系統第一代的MIM-72A飛彈以美國海軍AIM-9D響尾蛇空對空飛彈修改而成,將原本AIM-9D前部四個可動控制面縮減為兩個(另兩個改成固定式),以降低阻力。MIM-72A使用MK-50固態火箭發動機,與AIM-9D的MK-36 Mod 5火箭發動機基本完全相同,燃燒時間4.7秒。MIM-72A使用27磅(12.2kg)的MK-48多連桿高爆戰鬥部。MIM-72A 與AIM-9D都使用與FIM-43紅眼(Redeye)飛彈類似的MK-28第一代紅外線尋標器,僅能追蹤敵機發動機熱焰,只具備追尾攻擊能力,很容易被紅外線反制系統反制。MIM-72A長2.9m,翼展63cm,直徑12.7,發射重量86kg,有效射程約180~5000m,射高25~4000m,殺傷概率50%,飛行速率1.5馬赫(720m/s),機動過載16.5 G。 而台灣引進的海叢樹系統的飛彈型號為RIM-72C,是陸軍第二代叢樹飛彈MIM-72C的海軍版。相較於第一代的MIM-72A,MIM/RIM-72C換裝新的AN/DAW-1B紅外線尋標器,具備全向攻擊能力,此外也換裝M17都卜勒無線電近發引信以及25磅(11kg)的M250連桿高爆破片戰鬥部;同型戰鬥部以及引信也被同時期美國陸軍撕裂者(Mauler)野戰防空飛彈系統採用。MIM-72C是在1976年開始發展,1978年形成戰力,1981年開發完成。MIM-72D是MIM-72A的外銷版,沿用原本的紅外線尋標器,戰鬥部換裝M250;從1979年起 ,MIM-72C進行升級,型號稱為MIM-72E,換裝M121無煙火箭發動機,使其更難被敵機目視察覺,也不會干擾發射艦本身的光學或電視攝影機;隨後新生產的同規格飛彈則稱為MIM-72F,隨後MIM-72F的外銷版稱為MIM-72H 。在1980年代末期,榭樹的最終版MIM-72G進入美國陸軍服役,進一步換裝與刺針(Stinger)肩射防空飛彈類似、使用被動光學尋標技術(Passive-Optical-Seeker-Technique,POST)的AN/DAW-2光網掃描式(Rosette Scan)紅外線尋標器,尋標器視野大幅增加(約離軸12度左右),除了具備全向攻擊能例外,也能對抗當時多數的熱焰彈等反制手段。到1980年代,美國陸軍現役榭樹飛彈都被升級到MIM-72G水平,1990至1991年並新造了若干MIM-72G 直到1990年左右,美國國防部仍管制AN/DAW-2尋標器出口,因此同時期外銷的MIM-72J榭樹飛彈仍只配備原本的AN/DAW-1系列尋標器。到1990年代初,榭樹陸續從第一線美國陸軍除役,移交國民兵單位。由於到1990年代初期,美國國防部仍管制AN/DAW-2尋標器出口,因此MIM-72G的外銷版MIM-72J只能將導引段降級,換回AN/DAW-1尋標器。 台灣除了1980年代最初購買的叢樹飛彈之外,台灣陸軍在1996年購買一批欉樹飛彈來補充損耗,台灣海軍也在隔年 (1997年)購買一批,但1990年代增購的型號不明。 康定級的海叢樹飛彈的M54發射塔安裝在一個臨時性的平台上,設置在艦首B砲位。海叢樹 與船艦系統沒有整合,艦上戰情中心以語音無線電將雷達偵測的目標方位口頭傳給海叢樹飛彈發射塔內的射手,隨後由射手自行以目視搜索來襲目標並控制鎖定與發射,與陸軍叢樹飛彈基本一致。面對現代化小型掠海反艦飛彈的威脅,完全由人工操作的海叢樹飛彈系統幾乎無效,其1970年代末水平的MIM-72C飛彈的尋標器搜索範圍、靈敏度、抗干擾能力以及飛彈運動性也不足以應付現代化空中威脅。其實,海欉樹防空飛彈只是暫時安裝充數的武器,因為後來台法軍購管道因弊案而受阻,連帶使康定級的防空飛彈換裝案長期沒有著落。因此面臨現代化反艦威脅時,康定級唯一的有效硬殺手段只有美製Mk-15方陣近迫武器系統。 相較之下,法國海軍自用的拉法葉級的裝備,包括艦首一座DCN 100mm火砲、八枚飛魚反艦飛彈、一套海響尾蛇NG短程防空飛彈與一架美洲山獅中型直昇機等,實際上裝備項目比康定級更少、更陽春。其中,法製100mm艦砲的彈藥與後勤都與台灣慣用的美式系統(127mm或76mm口徑)不相容,且以康定級任務,主砲主要用於防空、近距離防衛,而不是岸轟與火力支援,因此現有的MK-75 76mm快砲較符合需求,而台灣海軍也從未考慮引進法製100mm艦砲。反艦飛彈方面,康定級自然使用性能與法製飛魚同級的雄風二型反艦飛彈,反潛直昇機也用台灣現有、購自美國的S-70C(M)1。防空飛彈方面,海響尾蛇NG由艦載作戰/射控系統指揮,自動化作業,接戰效能自然優於人工控制的海欉樹系統,發射器上八枚飛彈備射也比海叢樹多一倍;性能方面,拉法葉級海響尾蛇NG使用的VT-1飛彈最大射程11km(VT-1 Mk.3增加到15km),射高6000m(VT-1 Mk.3增加到9000m),速度3.6馬赫(1250 m/s,先前海響尾蛇飛行速率2.3馬赫) ,最大機動過載35G,全面優於台灣海叢樹的MIM-72C。然而,海響尾蛇同樣也只是近程的點防禦防空系統,而且採用指揮至瞄準線(CLOS)導引,射控雷達每次只能全程導引一枚飛彈接戰一個目標。當時法國新一代的SAAM艦載防空飛彈系統(含ARABEL相位陣列雷達、由Sylver A43垂直發射的Aster-15防空飛彈)仍在開發中(2000年代初期才進行海上整合測試),法國拉法葉級、台灣康定級的B砲位都預留安裝Sylver垂直發射系統的空間;法國最初也曾打算在後續的拉法葉級上加裝SAAM系統,因為經費不足而作罷。據說康定級將B砲位預留垂直發射器的空間,作為艦上人員的浴室。 依照媒體「新新聞」在2020年3月下旬一篇報導,台灣海軍退役將領回憶稱,法國團隊曾於1993年12月初抵達,當時法方同意出售包括Aster-15防空飛彈等多項作戰系統(即SAAM)來裝備康定級,平均每艘花費100億新台幣(相當於成功艦的2/3價格);未料雙方協商的兩天後,12月9日就爆發了尹清楓命案,當時參謀總長劉和謙遂下令主動終止對法軍購活動,當時外界也猜測,此舉是李登輝總統聯手劉和謙鬥爭轉任國民黨副主席的郝柏村。之後在2005年起,台灣海軍也曾與法國接觸購買Aster-15防空飛彈系統來為康定級升級,但法方的報價極其高昂(見下文),沒有下文。

偵測與射控 偵測雷達/射控 方面,康定級的電子系統雖為法製,但與法國拉法葉級不盡相同;以對空搜索雷達為例,法國本身的拉法葉級只配備一具DRBV 15C海虎二式(Sea Tiger Mk.2)中程對空搜索雷達,但顧慮到台灣海軍艦艇面臨較高的空中威脅,遂改採與法國戴高樂級(Charles De Gaulle class)航空母艦同型的DRBV-26D木星二型(Jupiter-II)2D長程對空搜索雷達,加上一部海神G(Triton G)中頻對空/平面搜索雷達的組合 。法方當時給台灣的報價資料也包括只使用一部海虎二式雷達的方案,比木星二型加上海神G的組合便宜2800萬法郎。 DRBV-26D是DRBV-26C(用於C70卡沙級飛彈驅逐艦)的進一步改良型,結合了DRBV-26C的後端固態發射機,增加新一代信號處理技術,並換裝荷蘭Signnal LW.08雷達的天線(附有一具敵我識別詢答天線)。DRBV-26D能選擇7.5轉/分與15轉/分等兩種轉速,最大偵測距離360km以上,脈衝回覆頻率(pulse repetition frequency)是450 ips,可同時追蹤64個目標(另一說是128個),能在275km外偵測到雷達截面積(RCS)10平方公尺的目標,在215km外偵測到RCS為2平方公尺的目標,並能在60km外探測到RCS為0.1平方公尺的目標。 海神G(Triton G) G頻中程對空/平面搜索雷達(法軍編號RS3050)安裝在後桅杆上,轉速40轉/分,目標更新速率優於木星二型,主要用於測低空接近的快速目標,最大搜索距離60km,可同時追蹤32個目標,能在35km外偵測到雷達截面積10平方公尺的目標,在19km外偵測到雷達截面積2平方公尺的目標 ,在12km外偵測到雷達截面積0.1平方公尺的小型目標,此外還擁有自動追蹤、重新標定、過濾雜波與跳頻等能力,電子反反制性能頗佳。

康定號的主桅杆。桅杆上部兩側各有一個弧形電子截收截收(ESM)天線, 是中科院開發的 CS/SLQ-6電子戰系統。注意排煙口右側有一個突出的 八角形平台, 是台灣海軍一開始要求裝置戰術空中導航儀(TACAN) 天線的平台;不過康定級原始設計是利用艦尾Racal Decca 20V90導航雷達 來追蹤管制直昇機的進場降落,實際上不需要TACAN。 最後台灣海軍 適應了使用導航雷達進場管制的方法,因此康定級後來就將TACON天線拆除。

迪化號的主桅杆後部,注意原訂裝設TACAN天線的八角形平台,此外還有一具 Triton-G G頻中程對空/平面搜索雷達天線。

康定號艦橋上部的Thales Castor-2C I/J頻射控雷達,注意前方還有一個 Najir MK-2光電射控儀。攝於2016年11月11日左營基地。

承德號(FF-1208)艦橋頂部的Najir MK-2光電射控儀以及 Thales Castor-2C I/J頻射控雷達。攝於2023年3月19日基隆港。

(上與下)武昌艦(FF-1207)艦橋上方的Thales Castor-2C I/J頻射控雷達

艦上兩具Racal Decca 20V90導航雷達應為同一家公司1229 DRBN 34A的姊妹品,分別位於艦橋頂端以及直昇機甲板左側末端 ,任務為導航與直昇機管制,有效使用距離32km。首艦康定號完工後從法國開往台灣途中遇上大颱風,位於直昇機甲板後方的Racal Decca 20V90航管雷達竟然被大浪打壞了,可以想見當時海況之惡劣 。由於法方設計上是用Racal Decca 20V90導航雷達進行直昇機進場管制,所以康定級無須再安裝台灣海軍慣用的戰術空中導航儀(Tactical Air Navigation, TACAN,台灣海軍慣稱「太康」);然而,台灣在規劃時仍將TACAN入艦上裝備,結果在原始設計上造成一些衝突。TACAN系統由裝載於航空器上的「問訊機」及地面或艦上的「答訊機」組成,透過此二裝置,可解算出雙方的方位及距離等資料,進而達成導航之目的;因此,問訊機與答訊機天線之間不能有障礙物,否則會降低效能,所軍艦上的TACAN天線規定必須設置於全艦制高點,也就是桅杆頂點。最初台灣海軍選擇與「光華一號」(成功級)相同的電子掃描式TACAN導航儀,但當時美方拒絕單機出口;於是台灣海軍通電處委請中科院研製,經登艦實測並研究電路後評估可行,立刻獲得海軍委任建案,並在期限內完成,隨後空軍進行驗證,其導引飛航距離、精度均符合規格。不料準備裝艦時,才發現康定級採用單一木質桅杆,構型上無法同時安裝電戰天線與TACAN天線;而且法國人把TACAN天線的平台設在主桅杆後方低於海神G雷達處,此位置根本不適合。後來經過法方的教學之後,台灣海軍學會透過艦上Racal Decca 20V90導航雷達進行進場導航;而原本中科院為康定級研製的TACAN系統則被海軍移裝到諾克斯巡防艦上,汰換艦上原本的舊式機械掃瞄導航儀。數年後,監察院審查光華二號,發現未按照原計畫在康定級上安裝太康導航儀,遂提出糾正案;經調查雖無弊案,但由於計劃不周,海軍通電處處長與中科院此案負責人各記一申誡結案。

康定級艦尾左側末端的Racal Decca 20V90直昇機管制雷達,在直昇機進場降落 時用來精確追蹤直昇機的動態。此種運作方式與台灣海軍慣用的TACAN 不同,台灣海軍一開始仍要求法方在桅杆上設置TACAN,導致一些設計 衝突。最後台灣海軍適應了利用導航雷達指揮直昇機降落的程序, 因此康定級就不需要使用TACON了。 射控方面,康定級並非配備拉法葉級的CTM整合光電/雷達射控系統(整合Castor 2J射控雷達以及光電偵測系統),而是兩具Thales Castor 2C I/J頻射控雷達(其雷達天線旁整合有輔助用的光學追蹤儀),分別位於一號桅杆前方以及二號桅杆後部。Castor 2C(此系列的法軍編號為DRBC 32) 射控雷達是一種移動目標指示器(Moving Target Indicator,MTI)、具備完整LDSD能力的單脈衝(mono-pulse)射控雷達,但不包括連續波照明(CWI)能力。Castor 2C採用X(I/J)雙頻操作,具備自動目標獲得與快速反應能力,遇到干擾時能在短時間爆發(burst)操作並同時進行頻率捷變(frequency agility)與都卜勒處理能力,能結合共軸的電視攝影機一起追蹤;對敵方干擾機進行被動跟蹤(passive tracking),並通過與艦上監視雷達連接的跟蹤設備,持續發送敵方干擾機的距離信息;顯示砲彈與目標之間的角度追蹤誤差(angular tracking error);顯示對干擾機的角度追蹤誤差、以及自主監視,可以是連續(continuous)的扇區(sector)進行。Castor 2C可自動追蹤目標並為產生火砲射擊解算,天線直徑0.75m,尖峰功率30KW,對戰機目標探測距離約25km,對掠海反艦飛彈的探測距離約12~16公里,能在15公里距離上探測雷達截面積0.5平方公尺的目標,主要用於導引艦上76mm快砲與40mm快砲。除了射控雷達之外,艦橋頂上還有一具Matra(後成為CSEE、EADS NV)的Najir MK-2光電射控儀,結合Radamec HK 202電視攝影機、SAT Murene紅外線熱影像儀、CILAS THS 304雷射測距儀,其光電塔高1.35m、寬1.5m、重560kg,俯仰範圍-20~+70度,最大方位(Azimuth)速率是每秒90度,最大俯仰速率是每秒60度,加速率是2個徑度(rad)/秒平方。康定級上還另外裝設台灣自行開發的「大成」戰術資料鏈系統,相當於美國Link-11的台灣版。 電子戰方面,台灣採購康定級時,並未成套引進法製電子戰系統,只引進消耗性的誘餌發射器,也就是兩具與拉法葉級相同的Matra製Dagaie MK-2干擾彈發射器。隨後台灣海軍委由中科院研發康定級的電子戰系統,包含電子反制與電子支援,但這項工作一開始並不順利,為此中科院還曾在2000年3月遭到監察院警告 。目前康定級裝備中科院研製的CS/SLQ-6電子戰系統,包括主桅杆頂部的電子截收天線(ESM)以及桅杆兩側平台上的電子干擾天線。據說台灣海軍 曾購入一套法國原裝的電戰系統,安裝在 康定級的迪化號(FF-1206)上進行測試。

康定級迪化號(FF-1206)主桅杆兩側的電子反制天線 ,是中科院開發的 CS/SLQ-6電子戰系統的一部分。

(上與下)迪化號上層兩側安裝的Dagaie干擾彈發射器。

Dagaie干擾彈的儲放效期只有五年,而台灣海軍依照戰備存量規定而保存相當數量的誘餌;至2006年6月底總,台灣海軍總共有五百多枚Dagian干擾彈過期。隨後在經濟部工業合作推動小組的協調下,聯勤203廠與Dagaie的法國原廠Lacroix達成「干擾彈舊品整修與組裝合作協議」,由Lacroix廠轉移技術並協助聯勤203廠培訓人員、建立生產設施和取得認證,全案於2009年3月完成。此後,聯勤203廠得以直接翻修檢整過期的Dagian干擾彈,使用壽限與品質都回復到新品標準,而翻修一枚干擾彈的成本比採購一枚新品節省70萬台幣,以台灣海軍的Dagian庫存量而言,總計節省3億新台幣。此外,由於聯勤203廠取得Dagaie新品與整修品的供應傷認證合組裝許可,將能爭取亞太地區各國Dagaie干擾彈新品與整修品的委託製造合約。 康定級艦內部裝備SNTI-240整合式艦內通信系統,功能包括全艦廣播、各部門語音通信、泊港外線電話、全艦同步數位式時間顯示等功能。艦上對外的語音無線電通信包括四具高頻(HF)無線電收發機、五具超高頻/甚高頻(VHF/UHF)無線電收發機、二部調頻(FM)無線電收發機、一具國際港埠通信(CHANNEL-16)。 聲納 法國拉法葉級並未被賦予反潛任務,因此未裝備艦體聲納與魚雷管;但其基本設計擁有極佳的靜音設計,包含輪機安裝、氣泡屏蔽等,具備良好的反潛潛力,因此拉法葉系列中便包含加裝艦艏聲納、拖曳陣列聲納與魚雷管的反潛型,而康定級便是拉法葉的反潛型 。其中,法國願意提供這些先進反潛偵測系統──由騎士拖曳陣列聲納,是當時台灣海軍更改決定「由韓轉法」的重大誘因之一;當時海軍陽字號驅逐艦僅擁有相當老舊的艦首中頻聲納系統,而美國拒絕提供能低頻/大範圍偵測的拖曳陣列聲納。而光華一號向美國訂購的派里級飛彈巡防艦(成功級)時, 美國也拒絕提供AN/SQR-19拖曳陣列聲納。依照「海風泱央」一書記載,一位當時參與Bravo案的受訪者透露,當台灣海軍方面提出希望引進拖曳陣列聲納時,法方一度提醒台灣海峽深度只有100公尺,拖曳陣列聲納派不上用場;但台灣海軍人員隨即回答「我們還有東部海域」,法方就理解了。法方也表示,他們在地中海水域通常不用拖曳陣列聲納,效果不好(地中海為封閉水域,海底地形複雜,且深海大洋中的聲學通道在地中海也不存在)。 康定級 配備Thomson Marconi Sonar提供的Alose聲納系統,整套系統包括Thomson Marconi Sonar提供的TSM-2633 Spherion-10B艦首中頻主/被動聲納,以及位於艦尾艙門內的ATAS(V)3主/被動拖曳鎮列聲納組。ATAS最初是英國航太(BAe)發展的產品,因為1990年代初期BAe與法國Thomson-CSF將雙方主動拖曳陣列聲納領域合併,所以ATAS被整合到Thomson的產品線中;經Thomson-CSF重新包裝之後,ATAS的水聲硬體被結合了Thomson-CSF的Lamproie後端信號處理器。ATASV()3由 一個部署在可變深度拖曳體上的低頻主動聲納(LFAS)、從拖曳體施放的120m長被動陣列聲納組成,結合Lamproie被動聲納信號處理器。ATAS(V)3拖曳陣列聲納與Spherion-10B艦首聲納的後端信號處理機櫃與顯控台整合,兩者能一起工作。依照「海風泱泱」一書記載,法國出售Lamproie/ATAS拖曳陣列聲納系統時,帳面合約上不包括潛艦聲紋資料庫;但是一位經手的受訪者證實,後來台灣方面經過艱苦的爭取與談判後,法國有將部分聲紋資料庫(由法國潛艦蒐集而來)出售給台灣,在合約上以Library為代號。

TSM-2633 Spherion-10B艦首聲納的球型陣列 TSM-2633 Spherion-10B艦首聲納使用涵蓋面廣的球型陣列音鼓,具有極佳的電子化三度空間穩定功能,主動聲納部分擁有全向、特定方向扇面等波束拍發模式,操作頻率5KHz,最大偵測距離32km,具有48個聲道,能 自動處理/分析聲納回波,並同時追蹤5個水下目標;Sperion-10B的聲納波束非常穩定,即便在干擾嚴重的淺水域以及惡劣海象下仍能有效運作,相當適合用於台灣海峽。 ATAS(V)3主/被動拖曳陣列聲納最大偵測距離約64km,最大施放深度為235m,主動模式操作頻率為3.5Hz,能同時自動追蹤10個目標;後端Lamproie信號處理器頻與窄頻兩種監聽模式,擁有監聽、偵測、識別與定位的功能,最大偵測距離約100km(應是配合拖曳陣列聲納),能將接收到的訊號與聲紋資料庫比對,以辨識目標種類 ,此外也負責接收VDS的低頻主動聲納波。ATAS(V)3一大特點,就是其被動聽音具備直接分辨方位能力,不需要靠船艦機動,這要歸功於其三角形排列的聽音器配置 ,利用分辨相同聲波到達同組三個聽音器的時間差來分辨目標距離與方位 ;不過,這種直接分辨左右的功能只能在較高的操作頻率(鑑別度較高)使用,主要用來配合主動操作模式,或者快速偵測來襲魚雷的方向(魚雷信號的頻率較高)。 台灣海軍在實際操作中發現,康定級施放拖曳陣列聲納施放時會影響艦體航行的穩定性,或許是因為ATAS(V)3的聽音陣列較長,加上配套的VDS可變深聲納的拖曳體,對戰術機動影響較大;反觀諾克斯級的SQR-18屬於輕型托曳陣列聲納,陣列長度較短,對航行的影響相對較小。

TITAVIC 2000作戰系統 康定級的作戰系統是拉法葉級使用的TATIVAC 2000的衍生型(部分資料稱之為TACTICOS);由於台灣康定級比拉法葉級增加了反潛作戰能力,艦上的電子與武器裝備也不同,因此康定級的TATIVAC 2000的硬體與系統架構相較於拉法葉級的原版系統,有許多相異之處。首先,康定級的TITAVIC 2000與拉法葉級一樣,都擁有兩部負責處理戰術資料的MLX系列電腦,以及兩組由MLX系列電腦為核心的網路介面單元(NIU,作為艦上電子、武器裝備與戰鬥系統之間的界接),並使用兩組以太(Ether-Net)區域網路;但康定級系統的MLX電腦改用精簡指令集(RISC)型式的處理器,而不是拉法葉級系統的MLX 32的Motorola 68040複雜指令集(CISC)處理器。法國原版拉法葉級的TITAVIC 2000透過NIU介面單元連結各式雷達、電子截收裝置(ESM)與武器系統等,而康定級的雷達、聲納、武裝的介面都直接連結到TITAVIC 2000的乙太網路;不過康定級的系統仍保留兩部NIU,用來連接一些無法直接連接到乙太網路的系統。 拉法葉級的TITAVIC 2000只有五座Vista RM顯控台,而康定級則由於要負擔反潛作戰,因此戰情中心(CIC)總共有六座Vista RM顯控台;依照Norman Friedman的「世界海軍武器系統」(World Naval Weapon System)第五版的記載,康定級的六部Vista RM顯控台 之中,戰情室指揮官(CO)與防空作戰主管(Air Director或Tatical Director)各擁有一部Vista RM;空中監視組擁有三部Vista RM,負責監視與處理空中雷達圖像、航空管制等;而反潛作戰部門也有一部Vista RM,負責處理水下戰術圖像(咸信也可透過資料鏈顯示S-70C(M)1反潛直昇機聲納回傳的信息),此外還有一部專屬於拖曳陣列聲納的顯控台,兩部顯控台可同時分別進行低頻(LF)與極低頻(VLF)的被動監聽操作。而依照詹氏(Janes)的海軍武器系統(Naval Weapon System)的記載也類似,康定級六部Vista RM顯控台分別是一座CIC主管,一座空中戰術行動管制官(ATACO),三座用於空域監視(目標指派以及顯示長程、短程搜索雷達),一座用於水面/水下戰術監視。 除了六座Vista RM顯控台之外,康定級的CIC裡還有一座用於顯控Racal Decca導航/直昇機管制雷達的20V90顯控台,一座用於控制Castor-2C射控雷達以及艦砲射擊的顯控台,一座Naji MK-2r光電射控儀的顯控台,一座Dagaie Mk.2誘餌發射器的控制台,一部Precilec DHS自動描跡桌(描繪水面與水下的目標動態;法國原版拉法葉級使用Prcilec E8000描跡桌)以及一部通信/資料鏈控制台等;此外,還有若干台灣自行增加的控制設備,如中科院研製的電子戰系統控制台與通用的目視參考單元、雄風二型飛彈系統控制台,以及MK-15方陣近迫武器系統的顯控面板等等。 康定級的艦橋上有一座DHS監視顯控台(基於Vista SRD 6551A顯示器),能顯示提供TITAVIC 2000傳來的基本的作戰信息。據信康定級的TITAVIC 2000同時能接戰20個不同的空中、水面與水下目標。

在台灣海軍各型二代艦之中,康定級的作戰系統水平最為先進,尤其是人機介面、系統整合程度等;這是台灣第一種以視窗化界面操作的船艦戰系,戰系的六部Vista

RM顯控台之間可彼此交換功能,或者將多個不同任務都交由單一顯控台監看執行,這意味較佳的戰損容忍備援能力。而在2000年代台灣獲得9000噸級美製紀德級(Kidd

class)飛彈驅逐艦之前,康定級同時掌握射控級精確度目標的數量,是台灣海軍作戰艦艇之冠;只可惜康定級沒有裝備適合的自動化防空武器系統(如Aster系列防空飛彈),完全無法發揮系統原有的多目標接戰潛力。康定級的戰鬥系統的軟硬體架構也比台灣其他二代艦甚至紀德級艦先進,較大程度地與硬體抽離;如果要整合入新感測器(如雷達),只需要加入對應的軟體(前提是法國方面開放介面),並不需要連帶配合更換戰系或顯控台。而成功級與紀德級艦戰系仍是舊型美國軍規系統,如果要更換感測器,就必須搭配專屬的顯控台,連帶影響到作戰系統,擴充作業十分麻煩。 服役評價 在台灣三種二代艦(成功級、康定級、濟陽級)之中,康定級的作戰系統最為先進,而且是唯一完全整合的作戰系統,每一個顯控台都能自由存取顯示各種不同機能並相互備援。而成功級 與濟陽級的作戰系統中,每一個次系統都需要一個專屬的顯控台,不能交替存取,部分顯控台之間完全沒有任何資料傳輸方式,只能靠人工輸入來交換資訊。康定級的作戰系統完全使用視窗化操作介面,十分容易上手,而成功級、濟陽級上的電腦介面多為老舊的指令式,其中大量操作還要靠機械、機電式開關。此外,設計於1990年代的康定級,起居空間自然遠優於1970年代設計的成功級和1960年代的濟陽級。 由於康定級航速在三種二代主力船艦之中最低,只有25節(甚至不如老陽字號驅逐艦) ,從港區與作業海域的往返時間就會加長,在緊急反應任務中也較慢抵達現場,而且經驗顯示通常難以即時追上越界的漁船(以往台灣海巡署兵力不足,追擊越界漁船的工作主要都由台灣海軍負責)。然而,康定級以四部柴油機推進,油耗經濟性上比成功級(燃氣渦輪)、濟陽級(蒸汽渦輪)為優。因此, 康定級主要都執行航線與班次固定的海上任務,而台灣海軍遠程的東沙、南沙偵巡任務也較多分派給康定級,而立即待機、快速反應等任務則主要由燃氣渦輪推進的成功級擔任。此外,康定級以反潛為主要任務,就作戰的觀點,航速較低其實問題不大。另外,雖然康定級擁有先進的電腦化穩定鰭,能有效降低橫搖,但由於艦體長 度較低且長寬比例較低,縱搖情況比較明顯。當然,康定級防空武力貧弱(在濟陽級也移植了武進三號的標準一型防空飛彈等裝備後,康定級成為台灣海軍防空能力最弱的主戰艦艇),也是被台灣海軍詬病的主要原因。 康定級 在剛進入海軍服役時,可靠度曾遭到官兵抱怨,大軸經常漏油,先進的氣泡反魚雷掩護系統常常被海中異物堵塞,這些都得進乾塢才能解決,導致康定級的出勤率不如成功級,有時甚至發生六艘康定級全部全部停留港中的事 。康定級服役後,也傳出靜音能力不如預期,據說是由於艦體設計變更以及台灣堅持變更機電架構(如發電機),產生了較大的低頻共振;此外,也可能是艦上若干震動點的防震措施並未妥當,或者是大軸品質有瑕疵。 由於軍購弊案導致台灣軍方與法方關係大壞,雙方管道受阻,連康定級的維修也往往產生困擾;例如,艦上廁所的法式真空吸收式馬桶(類似航空馬桶)與台灣慣用的美系艦艇沖水式截然不同,台灣海軍與廠商無法應付,光是這種小東西就不得不與 向法國原廠求助,自然難以即時修護,造成了艦上人員日常生活的不便。 而台灣既沒有參與康定級的施工建造,最初購買時也沒有取得藍圖等設計資料,很難在沒有法國原廠的支持下進行大規模改裝工程。

後續改良 依照媒體報導,海軍曾在2000年代初期打算升級成功級與康定級的方陣近迫武器系到Block 1A的水準,換裝新型射控軟體以及能大幅增加命中率的砲管支架,不過實際上似乎並未執行。 1.資料鏈升級 在2000年代初期台灣開始進行「博勝計畫」,建置完善的數位化資料鏈,向美國採購首批50套三軍通用的Link-16聯合戰術情報分配系統(JTIDS),其中海軍兩艘成功級、三艘康定級以及四艘從2005年起陸續移交台灣的美國紀德級飛彈驅逐艦都分配到了Link-16終端機,成功級與康定級在2004年初安裝完畢。這些配套的支援硬體設施在2004年完成修改,不過台灣海軍分配到的JTIDS終端機數量不足,只能以拆裝方式裝備於執行戰備任務的船艦。 2.升級76mm快砲 在2014年,康定級的武昌號(FF-1207)被發現換裝中科院開發的76mm匿蹤砲塔殼;2015年服役的沱江號雙體大型飛彈快艇(PG-608)的76mm快砲都使用中科院製造的匿蹤砲塔殼,造型各有不同,顯示還在嘗試與測試階段。此外,台灣海軍也執行「76砲IROF性能提升案」,據說是向義大利OTO Merela原廠購買Strales反飛彈套件(包含DART導向砲彈以及配合導向砲彈的Ku頻照射雷達)。

2014年下旬出現的武昌號(FF-1207)換裝匿蹤76mm砲塔殼的照片。

武昌號(FF-1207)的匿蹤版76mm砲塔,緊鄰的另一艘同型艦仍配備原本的76mm砲。此照片攝於左營港。日後,武昌艦的76mm快砲換成義大利原廠版的匿蹤砲塔。 在2016年8月,媒體「上報」披露,台灣海軍與義大利即將簽署合約,為台灣海軍制式的MK-75 76mm快砲(OTO Merela 76mm快砲授權美國生產的版本)加裝Strales升級套件,使之兼具反飛彈自衛能力。在2017年1月,媒體「上報」披露台灣海軍在2016年10月已經秘密將一座經海軍戰系工廠檢整過的MK-75快砲,以貨櫃分裝的方式由海運送至義大利北方的OTO Merela測試場,由該公司進行升級,加裝Strales套件(包含整合到砲塔的RFGS射頻導引系統、射控系統、DART導向砲彈、配合更新火砲的裝填與儲彈機構等),隨後展開一連串實彈射擊測試,從攔截低空慢速目標到以DART砲彈攔截模擬次音速掠海反艦飛彈的靶機,結果DART砲彈成功在10公里外擊落模擬反艦飛彈的靶機,令台灣海軍十分滿意。這門MK-75快砲完成升級後,再度拆解分裝,由海運送回台灣左營基地(為了避免遭到香港查扣,台灣海軍決定變更貨櫃輪航線,不照原船期先停靠香港,直接將火砲運抵高雄港後,再折返香港進行原定貨物的裝卸,為此台灣海軍支付航運公司增加的成本),之後挑選一艘康定級來安裝。對於這套以Strales套件為主的升級方案,義大利原廠的報價約每門200萬美元(約新台幣6000多萬元),被認為相當划算;然而由於台灣海軍此時預算優先用於國艦國造、升級方陣近迫武器系統等案子,因此應該到民國107年度(2018年)才會進行76mm快砲的升級案。 不過由於預算有限,之後台灣海軍並沒有立刻開始購買採用Strales套件來升級76mm快砲,而是採用意大利OTO原廠更廉價的IROF套件升級方案:升級現有火砲機構,使射速提高到100發/分(但並非換成射速120發/分的超級快速型),更新彈藥,並改用OTO原廠的匿蹤砲塔殼。在2017年9月1日,台灣國防部進行「76砲IROF套件等4項」限制性招標的開標作業,得標廠商是義大利李奧納多(Leonado S.p.A.,即OTO Merela的母公司),最初決標公告日期為9月30日,實際上在10月3日公告。此案採購數量為一件,預算為1234萬9689.23歐元(合新台幣4億4570萬284元)、底價為歐元1231萬170.22元(合新台幣4億4427萬4043元),廠商得標金額為1228萬7940.78歐元((合新台幣4億4347萬1783元),台幣兌歐元匯率為1:36.09。 依照2018年1月底台灣海軍舉行「春節加強戰備演訓」期間公佈的新聞,康定級巡防艦武昌號(FF-1207)的76mm主砲已經升級,射速提高到100發/分並使用匿蹤砲塔殼,也就是購自意大利的IROF套件升級。在2018年6月初的漢光34號演習中,參演的康定級巡防艦迪化號(FF-1206)以及成功級飛彈巡防艦岳飛號(FFG-1106)上,76mm艦砲都換成IROF套件的升級版。之後台灣海軍成功級、康定級巡防艦的76mm砲都陸續換成IROF套件的版本(含OTO原廠匿蹤砲塔殼);而先前安裝早期中科院版本匿蹤砲塔殼的武昌號(FF-1207),也換成相同的IROF套件型號。而中科院自行研製的76mm砲匿蹤砲塔殼則主要用於既有的MK-75舊砲升級(包含由原廠檢整維修),用於沱江號(PGG-618)、塔江級飛彈巡邏艦以及玉山號(LPD-1401)船塢運輸艦等新造二級艦上。

在2018年6月上旬參與漢光34號演習的康定級巡防艦迪化號(FF-1206), 艦上火砲已經換成新的匿蹤版76mm快砲,應為義大利OTO原廠製品。 在民國112年度(2023年)國防預算中,由於預算增加,台灣海軍終於開始編列76mm快砲升級STRALES型套件與DART導引砲彈,使可以有效執行對水面、地面、低飛慢速空中目標丶次音速反艦飛彈等各類戰術任務。在民國112年度國防預算中,台灣海軍啟動「76快砲STRALES型加改裝」案,總金額67億1817萬3000元新台幣,從民國112年度執行到民國122年度(2023到2033年)完成,為期11年;另一項相關計畫則是「76快砲STRALES型DART彈」外購案,總金額為27億零80萬元新台幣,從民國112年度執行到民國120年度(2023到2031年),為期9年。依照2023年5月14日「上報」報導,此時中科院光華計劃室正與意大利廠商(李奧納多)議約中,預計最快可在2023年6月底完成。 2022年9月4日自由時報引述台灣海軍人士指出,台灣海軍在2017年就已先送一套76快砲系統到義大利原廠改裝升級(應為前述「76砲IROF套件等4項」招標),包括更改為匿蹤砲塔、提升快砲的射速達到每分鐘100發。台灣海軍計畫為艦上所有MK-75型76mm快砲進行升級,因國防預算額度有限,遂以分階段、分項方式執行,部分76快砲已陸續改用意大利OTO原廠匿蹤砲塔(裝備於成功級、康定級上)。 在2024年1月2日,國防部在政府採購網公布一項彈藥採購案,開標與決標日期是2023年10月4日(決標公告日期是10月3日), 得標廠商是意大利Leonardo S.p.A,廠商原始投標金額(即決標金額)為6億5132萬7000元新台幣預算金額預算金額6億5460萬元新台幣, 履約時間從2023年12月14日到2026年12月18日(預估),履約地點在高雄左營。這應該就是海軍向意大利購買76mm艦砲的砲彈(應為DART)。

3.康定級艦通信暨輪控系統精進案 在2016年4月6日,台灣海軍司令部公布「康定級艦通信暨輪控系統精進案」決標(限制性招標),由中山科學研究院負責,預算總額17.7億新台幣,從從民國104年執行到民國112年(2015~2023年);預估分包給中小企業的價格9億2370萬6000元新台幣,履約日期從2015年8月12日到2018年12月31日。此案將更換康定級的通信、輪機控制系統,取代艦上原有的法製系統。由於台法關係不良、法國零件索價高昂、部分零附件維修期程耗時過長,加上服役日久之後許多原本的零件停產,康定級的後勤零件供應經常面臨不即時、待料過久、商源消失等問題;這不僅包括輪機控制、通信等設備,還包括雷達、作戰系統等作戰裝備,因此必須逐漸將原本的法製裝備更換成國產設備。海軍表示,若將康定級送回法國原廠維修,不僅曠日廢時且預算龐大;改委由中科院執行,除降低維持費用之外,更能建立國防自立維修能量。 「康定級艦通信暨輪控系統精進案」包括換裝中科院研製的整合通信系統(ICS),含通信主系統、通信備援系統、通信介面模組、通信終端、時間顯示系統以及廣播系統,除涵蓋康定級艦原有的通信系統功能外,還增加艦上通信系統遙控功能、整合艦內自動電話、主時鐘增加全定位系統對時、異地備援機制。ICS全面採用商規現成(COTS)組件,例如觸控式介面。而康定級電羅經介面轉換器則由海軍方面負責整合。輪機控制方面,原本康定級輪機控制室的五座輪機控制台的資料處理單元與顯示控制單元,在改良作業中都會更新,由結合了控制軟體與觸控式液晶顯示器的工業規格電腦取代;升級後,每個顯控台可交換功能,互為備援。 在2018年6月上旬,消息傳出立法院國防外交委員會會議中,有立委質疑海軍委託中科院執行「康定級艦通信暨輪控系統精進案」,有破壞艦體原本結構、降低功能的疑慮。立委質疑,原康定級艦的法製SNTI-240通信網路系統設計,以單一光纖串聯各次系統、感測器、警報系統;而中科院的新系統卻設置5條光纖,安裝作業不僅破壞原艦體氣密結構(需要在艙壁打洞布置額外纜線),更新後也無法保有原SNTI-240通信系統的功能。針對此一質疑,海軍在質詢中回應,康定級艦原本SNTI-240系統沒有複式備援設計;而中科院採用的是最新軍規光纖網路複式備援設計,共建構五個超高速光纖迴路,能確保系統穩定運作、傳輸不中斷, 並適應未來進一步升級的需求,而原本各系統感測器性能都維持不變。關於破壞艦體結構完整性的疑慮,海軍表示, 相關的穿艙布纜工程,都經過海軍造船發展中心、124艦隊等單位會勘,確認不會影響康定級核生化防護功能。 海軍表示,由中科院執行的系統及裝備設計,都依照當初簽署的委製協議書內系統規格及安裝規範等文件施作; 海軍驗收時,採多方及審監到場依驗收程序會驗,紀錄備查。124艦隊也成立評估小組,確認工項符合原有規格, 且雙方達成共識後,才執行相關工程。隨後中科院也在6月11日以新聞稿澄清,康定級通信暨輪控系統更新案經海軍成立評估小組, 確認工作項目、符合原有規格後才執行,目前已完成首艘艦安裝與驗測; 全案執行結果,經驗證均可符合軍種要求,除可有效提昇該艦性能, 亦大幅減少執行預算,更能建立國防自力維修能量。 依照2022年4月初台灣海軍送交立法院的預算解凍報告,康定級通信暨輪控系統精進案此時已完成4艘安裝及驗測,其餘兩艘預定民國111年度(2022年)完成。此報告指出,此案原規劃在民國109年度(2020年)完成,但執行初期未能如期通過海軍驗收,導致全案進度延後兩年,海軍也因此修改交裝期程,不過不影響海軍戰備任務執行。報告指出,隨後海軍協助中科院共同突破困難,目前各項進度已在修改後的交裝期程內,將陸續完成全案。 4.電子戰升級 在2020年4月6日,國防部發布公告,海軍以8億355萬4103元新台幣預算向法國購買DAGAIE MK2干擾火箭發射系統升級套件,此為限制性招標,由法國國防顧問公司DCI.DESCO得標,稱為「康定級艦DAGAIE干擾彈發射系統延壽案」,履約期間是民國109年(2020年)3月31日到民國112年(2023年)12月31日。 防空升級 由於拉法葉弊案導致台灣對法軍購管道全面中斷,加上康定級的法式系統與美式系統不相容,導致康定級的防空升級計畫屢屢受挫,原本只用來「墊檔」的海叢樹飛彈長期無法代替。台灣中科院也在研究將天劍二型空對空飛彈改成艦載防空防空飛彈,但此案從1990年代末期開始,又經過多年的艱苦研發與波折,在2010年代中期才陸續有成果,並且研製國產垂直發射系統。在2021年左右,康定級的防空升級項目終於成形,包括在法國海軍集團(Naval Group,前身為DCNS)的協助下,引進法國Thales的SETIS戰鬥管理系統,結合台灣自製的垂直發射海劍二防空飛彈,同時更新法製光電系統以及與主/被動拖曳式聲納陣列等(見後文)。

其他 台灣海軍還進行「康定級艦推進系統避震墊更換工程案」案,總預算額度8674萬9000元新台幣,從民國109年度執行到民國111年度(2020~2022年)

意外事故 在2010年11月於1日上午,康定級的昆明號(F-1205)從左營軍港出發航向台灣西南海域,在上午11時20分左側柴油主機發生漏油,因為溫度過高而產生火災,溫度達攝氏500度。艦上損管人員花了20分鐘左右撲滅火勢,無人傷亡。這場火災 是康定級服役後第一次失火,導致昆明號左主機控制管線與設備損毀,損失超過100萬新台幣。隨後昆明艦以未受波及的右主機返航,事後初步調查顯示左側主機潤滑油管線夾因為老舊而鬆脫。此一意外發生後,台灣海軍隨即檢查所有康定級艦上的相關組件。 在2016年2月1日上午10時,康定級的承德艦(1208)於高雄、左營附近海域執行維修後試航任務時,後主機艙因潤滑油管路夾鬆脫,導致高溫的主機滑油外洩,後主機艙先是冒煙,隨即閃燃起火燃燒,將一名正在後機艙進行維修作業的油機上士燒傷;附近人員立刻拿噴滅火器救災,迅速撲滅火勢。此次意外並為對艦上主要設備造成損害,只有一人受傷。 在2021年1月16日,康定級的西寧號(FF-1203)從母港左營出航執行任務時,左側俥葉在左營軍港出口附近碰觸不明物,俥葉受損;西寧艦隨即返港靠泊,經檢查發現左俥葉部分受損,其餘都正常。西寧艦稍後安排進塢,由台灣海軍自行更換受損俥葉。依照媒體報導,當時西寧號異常偏離航道,靠近軍港南防波堤淺灘,左側俥葉的葉片觸底被打斷,船艦失去戰備能力;稍後海軍派出水下作業大隊在事發水域搜尋,已尋獲被打斷的兩片俥葉。先前在2015年10月6日,成功級飛彈巡防艦子儀艦(PFG-1107)也在同一水域觸灘,造成聲納音鼓護罩受損;海軍稱當時是一位剛訓練完畢的新進人員掌舵,可能因經驗不足,將艦長下達右舵的指令聽成左舵,導致事故。但為何6年內在同一水域發生2次觸灘事件,這才是應該探討的重點。前海軍軍官呂禮詩在媒體表示,編制完整的主戰艦艇,在海軍最熟悉的航道、康定級艦的駐地,仍然發生觸灘海事,且6年內在同一水域發生2次觸灘事件,應該好好檢討問題癥結。

|