貝克那普級飛彈巡洋艦

(上與下)貝克那普級飛彈巡洋艦首艦貝克那普號(USS Belknap CG-26)。本級艦恢復的艦尾火砲的設置。

貝克那普級飛彈巡洋艦的 溫賴特號(USS Wainwright CG-28)。

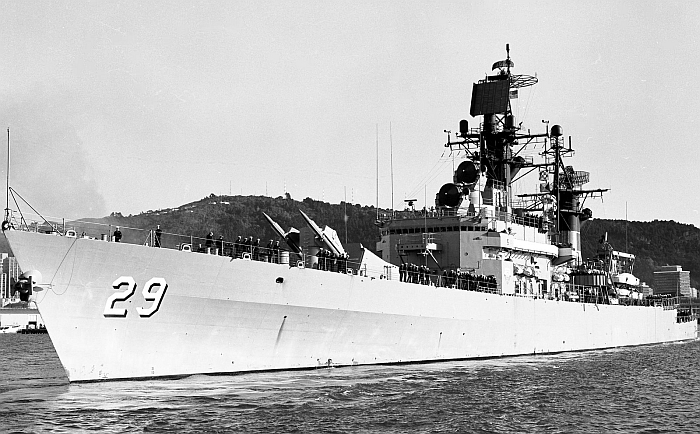

貝克那普級飛彈巡洋艦的USS Joueit(CG-29),攝於1967年

貝克納普號與亞當斯級(Adams class)飛彈驅逐艦坎寧安號(USS Conyngham DDG-17)在港內並排。

1975年12月,先前(6月30日)與甘迺迪號航母碰撞並發生大火的貝克納普號停在碼頭,進行維修前的清理作業。

在1989年5月19日,貝克那普級飛彈巡洋艦史特雷特號(USS Sterrett CG-31,右)、

派里級飛彈巡防艦羅德尼.戴維斯號(USS Rodney M. Davis FFG-60)以及第七艦隊旗艦

藍嶺號(USS Blue Ridge LCC-19)停靠上海,進行為期四天的訪問;這是1949年中華人民

共和國成立以來,美國海軍船艦首次停靠上海。

──by captain Picard

| 艦名/使用國 |

貝克那普級飛彈巡洋艦/美國

(Belknap class) | ||||||

| 承造國/承造廠 |

美國/

CG-26~28、32、34──Bath Iron Works Corp., Bath, Maine CG-29、31──Puget Sound Bridge and Drydock Company, Seattle, Washington CG-30──San Francisco Naval Shipyard CG-33──Todd Shipbuilding, San Pedro, California | ||||||

| 尺寸(公尺) | 長166.7 寬16.7 吃水5.9 | ||||||

| 排水量(ton) | 標準6570 滿載8065 | ||||||

| 動力系統/軸馬力 | 1200psi高壓鍋爐*4 蒸汽渦輪*2/85000 雙軸 雙舵 | ||||||

| 航速(節) | 33 | ||||||

| 偵測/電子戰系統 |

AN/SPS-43 2D對空搜索雷達*1(最初裝備,1970年代被SPS-48C取代)

AN/SPS-48C/E 3D對空搜索雷達*1(SPS-48C於1970年代加裝,1980年代NTU工程時換裝SPS-48E) AN/SPS-49 2D對空搜索雷達*1(NTU工程時換裝) AN/SPS-10F平面搜索雷達*1 AN/WLR-1電子支援系統(NTU工程時被SLQ-32取代) AN/SLQ-32(V)3電子戰系統*1(NTU工程時換裝) MK-36 干擾彈發射器*2(SRBOC) AN/SLQ-25魚雷反制系統*1 | ||||||

| 聲納 |

AN/SQS-26AX(CG-26、27)/BX(CG-28~34) 艦首聲納*1

AN/SQS-53A 艦首聲納*1(加裝於CG-26) | ||||||

| 射控/作戰系統 |

NTDS海軍戰術資料系統

WDS MK-7/11/14武器射控系統 MK-68火砲射控系統(含SPG-53F射控雷達)*1 MK-76飛彈射控系統(含AN/SPG-55D照明雷達)*4 MK-114反潛射控系統 SYS-2整合自動偵測追蹤系統(IADT)(NTU工程時裝備) | ||||||

| 乘員 | 477 | ||||||

| 艦載武裝 |

MK-10 Mod7雙臂發射器*1(彈艙備彈量:60枚,可使用ASROC、獵犬防空飛彈,後來獵犬飛彈被換成標準SM-2ER防空飛彈) MK-15方陣近迫武器系統(CIWS)*2(NTU工程時加裝) 三聯裝324mm MK-32魚雷發射器*2(使用MK-46魚雷) MK-42 54倍徑五吋艦砲*1 MK-33 76mm快砲*2(1976年 起拆除) 四聯裝MK-141魚叉反艦飛彈發射器*2(1976年後裝備) | ||||||

| 艦載機 |

LAMPS-1 SH-2F反潛直昇機*1(CG-27~34)

LAMPS-2 SH-3反潛直昇機*1(CG-26) | ||||||

| 姊妹艦 | 共九艘 | ||||||

| 艦名 | 簽約時間 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 除籍時間 | |

| CG-26 ex-DLGN-26 BELKNAP | 1961/5/16 | 1962/2/5 | 1963/7/20 | 1964/11/7 | 1995/2/15 | 1995/12/15 | |

| CG-27 ex-DLGN-27 JOSEPHUS DANIELS | 1961/5/18 | 1962/4/23 | 1963/12/2 | 1965/5/8 | 1994/1/21 | 1994/1/21 | |

| CG-28 ex-DLGN-28 WAINWRIGHT |

|

1962/7/2 | 1965/4/25 | 1966/1/8 | 1993/11/15 |

| |

| CG-29 ex-DLGN-29 JOUETT | 1961/9/20 | 1962/9/25 | 1964/6/30 | 1966/12/3 | 1994/1/28 | 1994/1/28 | |

| CG-30 ex-DLGN-30 HORNE | 1961/9/20 | 1962/12/12 | 1964/10/30 | 1967/4/15 | 1994/2/4 | 1994/2/4 | |

| CG-31 ex-DLGN-31 STERETT | 1961/9/20 | 1962/9/25 | 1964/6/30 | 1967/4/8 | 1994/3/24 | 1994/3/24 | |

| CG-32 ex-DLGN-32 WILLIAM H. STANDLEY | 1962/1/16 | 1963/7/29 | 1964/12/19 | 1966/7/9 | 1994/2/11 | 1994/2/11 | |

| CG-33 ex-DLGN-33 FOX | 1962/1/16 | 1963/1/15 | 1964/11/21 | 1966/5/8 | 1994/4/15 | 1994/4/15 | |

|

CG-34 ex-DLGN-34 BIDDLE |

1962/1/16 | 1963/12/9 | 1965/7/2 | 1967/1/21 | 1993/11/30 | 1993/11/30 | |

| 備註 | 最初規類為飛彈巡防艦(DLG),1975年6月30日更改為飛彈巡洋艦(CG)。 | ||||||

主要參考資料──尖端科技雜誌270∼272:冷戰時期美國海軍艦載防空系統發展──從3T的改良到NTU(張明德著)

|

緊接在李海級後,美國海軍便建造了第二批飛彈巡防艦(DLG):貝克那普級(Belknap class) 與其核子動力半姊妹艦特魯克頓號(USS Truxtun DLGN-35)。 美國海軍規劃李海級之後的飛彈巡防艦時,原本打算建造一種成本較為低廉的船艦,因此船體基線改回以較小、較便宜的亞當斯級飛彈驅逐艦為基礎,反潛能力比亞當斯級強化(以新型SQS-26低頻聲納取代SQS-23)。在設計期間,美國海軍又提高指標,例如航速20節之下的續航力需從亞當斯級的4500海里提高到6000海里。然而,經過幾輪設計修改,美國海軍船艦設計單位發現,由於強化反潛能力以及增加續航力而使艦體放大,即便把防空飛彈數量從亞當斯級原本的40枚大幅降至12枚,成本還是會比亞當斯級高。所以,最後美國海軍回到以李海級的設計為基礎,希望能降低成本,並且取得較為平衡的作戰能力。 貝克那普級以李海級的設計修改而來,兩者的船型(長艦首樓構型)、上層構造與推進系統相同,船體由高強度鋼板製造,主甲板(01甲板)以上的艦體船樓用HY-80高張力鋼板製造,上層建築使用鋁合金。雖然貝克納普級排水量比李海級增加約300噸,但由於艦體長度稍微增加,因此仍能維持與李海級相當的33節最大航速。裝備方面,原本李海級全力優化防空能力,前、後各裝一部MK-10防空飛彈發射器,但也因此不得不完全取消5吋艦砲,導致完全喪失反艦打擊以及支援岸轟的能力。因此,貝克那普級採用較為平衡的設計,恢復一座五吋艦砲,只裝置一座防空飛彈發射器,而反潛能力也有提升。 相較於李海級,貝克納普級的防空飛彈發射器數量與火力通道都減半,只裝備一部MK-10防空飛彈發射器以及兩座SPG-55D照射雷達(李海級有四座),因此雖然貝克那普級增加了新型AN/SQS-26大型聲納,合算下來平均建造成本仍略低於李海級,約每艘5580萬美元。由於防空仍為優先任務,貝克那普級把單座MK-10 Mod7飛彈發射器 設置在艦首(美國海軍稱只有一座飛彈發射器的飛彈巡防艦為「單端船」,Single-ender),MK-42 五吋艦砲安裝在艦尾;而由於恢復一座五吋艦砲,貝克納普級還裝備配套的一座SPG-53火砲射控雷達。與李海級相同,服役初期貝克納普級在兩舷各裝置一門MK-33 76mm快砲執行防空與近程反水面等工作。與李海級的MK-10 Mod.0發射器相比,貝克那普級的MK-10 Mod7除了RIM-2E小獵犬防空飛彈外, 亦可發射ASROC,因此無須再裝一具MK-112八聯裝發射器。由於只剩一部發射器,而且還要容納ASROC反潛火箭, 貝克那普級的MK-10 Mod 7裝了第三個容量20枚的環形彈艙(總容量60枚),而李海級的兩座MK-10 Mod0各有兩個容量20枚的環形彈艙(總容量80枚);MK-10 Mod 7的三個環形彈艙採用二上、一下的布置,下方是備用彈,專門裝填小獵犬防空飛彈;而上層彈艙可混合裝填小獵犬與ASROC。 與李海級相同,貝克那普級也採用煙囪桅杆混合結構。反潛探測方面,貝克那普級使用新研發的SQS-26大型低頻陣列聲納,取代先前李海級、法拉蓋特級與亞當斯級的SQS-23;SQS-26陣列比SQS-23更巨大,重量將近26.8噸並突出龍骨基線下方10英尺(約3m),整個聲納外罩會讓船艦排水量增加160噸,幾乎是SQS-23聲納罩排水量的2.7倍;此外,SQS-26聲納橫截面巨大,相當於船體中部截面的1/3,在低速時難免產生更大的阻力。依照美國海軍船模測試,貝克納普級的SQS-26聲納整流罩在20節航速時會為船體增加11%阻力,但在30節以上航速時因為聲納罩抵銷興波的作用(類似球鼻),使航行阻力減少1~2%。前兩艘貝克納普級裝備SQS-26AX,後續七艘改用SQS-26 BX。 由於貝克納普級省略了李海級上專門裝填ASROC的MK-112箱型發射器,因此艦體中部甲板騰出一些空間,遂在第二煙囪桅後方裝置DASH無人駕駛遙控直昇機的機庫與甲板,但DASH在部署前就遭到取消。後來 貝克那普級成了LAMPS-1的實驗艦,因此原本給DASH的機庫與甲板便改操作SH-2F反潛直昇機。此計畫相當成功,便推廣到其他的美國艦艇。從四號艦喬特號(USS Jouett CG-29)起的後六艘本級艦開始安裝堪稱美國海軍首種完整艦載作戰系統的海軍戰術資料系統(Navy Tactic Data System,NTDS),使貝克納普級成為美國海軍第一種裝備NTDS的DLG,而前三艘本級艦日後翻修時也追加此一系統。 第三艘本級艦溫賴特號(USS Wainwright CG-28)在服役之初就加裝了當時最新開發的AN/SQR-14拖曳陣列聲納進行測試。 1975 年6月30日美國海軍新的艦艇分類基準頒佈,貝克那普級升格為飛彈巡洋艦(CG)。 貝克納普號失火事故(1975)

(上與下)1975年6月30日貝克納普號與甘迺迪號航艦相撞燃燒後的慘狀,上層結構幾乎全毀。

貝克納普號失火時,亞當斯級飛彈驅逐艦克勞德.瑞克特號(USS Claude V. Ricketts DDG-5)在 一旁以消防水龍協助控制貝克納普號的火勢。

克勞德.瑞克特號飛彈驅逐艦上的人員與貝克納普號上的火災奮戰;畫面中可以看到 貝克納普號側舷被摧毀的MK-33 3吋快砲殘骸;在滅火過程中,貝克納普號的3吋快砲彈艙 發生爆炸,碎片波及克勞德.瑞克特號,造成許多人員受傷。

協助貝克納普號滅火時,克勞德.瑞克特號飛彈驅逐艦的上層結構遭到貝克納普號三吋砲彈艙 引爆的碎片擊中,艦橋正面以及前部上層結構多有損傷。之後克勞德.瑞克特號獲得 美國海軍單位章表(Navy Unit Commendation),表揚該艦協助貝克納普號時的表現。 1975年11月22日夜間,貝克那普號(USS Belknap CG-26) 在義大利西西里外海與甘乃迪號(USS J.F.Kennedy CV-67)航空母艦相撞,雙方都發生火災;由於碰撞後甘迺迪號航空母艦的大量航空燃料外洩並流向貝克那普號,該艦火勢一發不可收拾, 貝克那普號以鋁合金材料為主的上層結構幾乎全部燒毀,但是鋼製艦體基本無損。兩艦起火後,幾艘甘迺迪號的護航艦艇趕來協助,亞當斯級飛彈驅逐艦克勞德.瑞克特號(USS Claude V. Ricketts DDG-5)以及基靈級( Gearing class)驅逐艦波德倫號(USS Bordelon DD-881)分別從兩邊靠近貝克納普號,以消防水龍協助貝克納普號滅火,諾克斯級巡防艦法瑞斯號(USS Pharris FF-1094)巡防艦則靠近甘迺迪號來協助該艦滅火;在滅火過程中,貝克納普號的MK-33三吋艦砲的彈艙發生爆炸,許多碎片擊中周遭協助消防的友艦, 克勞德.瑞克特號船艛前部受到相當的損害,在甲板上忙著使用消防水龍的官兵也多有受傷,但是該艦仍堅守位置持續進行消防工作。貝克納普號的大火在7小時後 被撲滅,總計造成貝克納普號與甘迺迪號上 7人死亡,另有47人受傷。火災撲滅後,基勞亞級( Kilauea class)乾貨彈藥補給艦貝克山號(USNS Mount Baker T-AE-34)前來協助貝克納普號,卸除艦上未受損的彈藥,提供該艦水、電服務,並在作業期間收容貝克納普號大部分的人員。 貝克那普號的意外事件加上1982年 福島戰爭中皇家海軍多艘軍艦中彈後無法控制火災而沈沒, 使各國海軍開始關切鋁合金材料低融點、低燃點的問題。另外,由於鋼和鋁合金的物理特性(強度、彈性、延展性、氧化等)的差異,兩者的接合一直是個問題;隨著服役時間日久、船體受各種應力以及日曬熱脹冷縮影響,鋁合金上層與鋼質船體之間的結合處很容易率先發生破裂與鏽蝕,在實用上造成諸多困擾。基於以上因素,在1980年代以後美國設計的新艦如柏克級飛彈驅逐艦就改用 鋼材來建造上層結構 ,摒棄了以往使用輕質鋁合金製造軍艦上層結構的慣例。 碰撞意外之後,貝克那普號在1976年1月30日進入費城海軍造船廠(Philadelphia Navy Yard)進行整修,在1980年5月10日完成修復工程; 當時美國海軍勘查的結果認為貝克那普號的艦體狀況仍然良好,因此決定在修復工程中順便為貝克那普號換裝各種新的電子系統與武器裝備, 許多都是之後NTU改良以及神盾巡洋艦將採用的新設備,包括AN/SPS-49對空搜索雷達、AN/SQL-32電子戰系統、MK-15方陣近迫武器系統 、魚叉反艦飛彈以及SQS-53A艦首聲納等。藉由這次整修,貝克那普號原本的MK-33 76mm快砲也被拆除。而其餘部份同型艦則在日後NTU改裝工程時加裝這些裝備。 從1960年代後期開始,貝克那普級陸續以SM-1 ER增程型標準防空飛彈取代原有的小獵犬飛彈。由於標準系列防空飛彈仍與美國海軍既有的小獵犬/韃靼防空飛彈發射器與射控系統相容,只需做少許修改就能輕鬆完成換裝。 從1970年代開始,艦上的MK-76防空飛彈射控系統開始陸續升級為Mod6/7,主要改進是以MK-152數位電腦取代原本的MK-119類比射控電腦。1976年之後, 貝克那普級艦都將76mm砲換成魚叉反艦飛彈,並以SPS-48C 3D對空搜索雷達取代原本的SPS-43。 實戰經驗 1.越戰(1972) 在1972年2月21日越戰期間,貝克納普級的史泰瑞號在鄰近北越的東京灣(Gulf of Tonkin)上的可確定雷達判別區(Positive Identification Radar Advisory Zone,PIRAZ)作業時,以雷達引導兩架美國空軍F-4戰鬥機擊落兩架北越Mig-21戰機,成為第一艘直接擊落北越空軍戰機的美國海軍船艦。在3月30日北起復活節攻勢( Easter Offensiv)當天,史泰瑞號又引導美軍戰機擊落兩架北越米格機。 在1972年4月19日,史泰瑞號(USS Sterett DLG-31)與兩艘經過FRAM改良的基靈級驅逐艦西格比號(USS Higbee DD-806)、湯瑪士號(USS Lloyd Thomas DD-764)與美國第七艦隊旗艦奧克拉荷馬市號(USS Oklahoma City City CLG-5)飛彈巡洋艦組成的TF77.1.2編隊在越南東京灣作業,以火砲對北越沿海廣平省(Quang Binh Province)的洞海(Dong Hoi)附近的北約海岸目標實施轟擊。當時,史泰瑞號是編隊裡唯一一艘裝備NTDS戰系的船艦,使用小獵犬防空飛彈,擔負整個編隊的主要防空任務。而奧克拉荷馬市號則是二戰時代後期服役的克利夫蘭級(Cleveland class)輕巡洋艦,戰後飛彈化改裝後拆除後部6吋火砲改裝護島神(Talos)長程防空飛彈系統,是編隊中射程最長的防空武器,但是艦上沒有NTDS戰系來將搜索、識別、追蹤、接戰流程自動化。奧克拉荷馬市號是當時美國海軍少數還保有六吋火砲的船艦(只有艦首一號6吋砲塔保留,原2號6吋砲塔在改裝時換成5吋快砲),因此在越戰期間經常在北越近海執行岸轟任務。 在4月19日下午5時左右(北越記載時間是下午4時),北越事先隱藏於沿岸秘密基地(北越在1968年起於溪迦村建立、代號B7的野戰機場)的兩架Mig-17戰鬥機起飛前來攻擊TF77.1.2,兩機各掛載兩枚BETAB-250型250kg(500磅級)炸彈。由於兩機在岸邊起飛,並刻意沿著與海岸公路平行的路線飛行接近(直到距離美國艦隊最短的的位置才轉向出海),受到陸地背景雜訊的掩護,導 致美方艦隊難以即時察覺並鎖定。史泰瑞號的防空雷達雖探測到這兩架北越軍機,但由於地形雜訊干擾而無法有效追蹤。當時TF77.1.2已經完成對岸上北越部隊一輪岸轟(奧克拉荷馬號上層遭到北越反擊砲火破片擊中,輕微受損),正掉頭準備進行第二輪轟擊;此時,兩架Mig-17先後脫離海岸線,以50m的超低高度飛行直撲TF77.1.2而來,兩機以相差180度的方位逼近。 一架Mig-17在史泰瑞號的防空系統完成鎖定之前,就突破該艦小獵犬防空飛彈的最小射程,史泰瑞號仍試圖發射小獵犬飛彈接戰,第一枚發射後沒有命中,第二枚則因為點火系統失靈而留在發射架上。這架Mig-17瞄準西格比號加以攻擊,以10公尺超低空、大約750m的距離投彈(水平跳彈攻擊);第一次投彈沒有命中,從該艦煙囪與ASROC反潛火箭發射器之間掠過。但該機隨後掉頭再次投彈,第二枚擊穿艦尾甲板在後部5吋艦砲下方彈藥處理區引爆,並引發5吋彈藥殉爆,將該砲塔炸毀,造成四人受傷(先前該砲塔射擊時發生卡彈,原本14名操作人員中有10名已經撤離,只有四人留在砲塔下方彈藥處理室,在爆炸中受傷),並毀損彈藥庫的灑水系統、艦尾消防總管,使舵機失效並使艦尾油槽破裂起火。這架Mig-17完成攻擊後,在史泰瑞號右前方9500碼的距離上轉向準備脫離;此時史泰瑞號的武器控制官切換到備用電路,終於將發射架上第二枚小獵犬飛彈成功射出,隨後飛彈以及Mig-17都在艦上人員視線消失,之後美軍判定這架遭到擊落。 稍後,另一架Mig-17雖然也越出海岸線攻擊,但依照美方記錄,該機隨後轉向脫離,朝海岸線撤退,沒有發動攻擊(北越資料則稱另一架攻擊了奧克拉荷馬號)。此時,史泰瑞號的防空飛彈發射架完成裝填,在這架Mig-17即將飛入海岸線上空時發射一枚小獵犬飛彈;史泰瑞號的雷達操作員隨後認為這枚小獵犬最終與目標機的訊號重合,隨後該機與飛彈同時從雷達屏幕上消失;但由於當時能見度不佳,無法目擊觀測到這次擊落,因此事後美軍將這一戰果列為可能擊落(但北越方面記載,派出的兩架Mig-17都安然回航)。 依照當時史泰瑞號上的NTDS資料系統技術人員艾爾登.米勒(Elden G. Miller)日後撰寫的「洞海戰役」(The Battle of Dong Hoi)一書記載,當時史泰瑞號的射控還不是完全數位化,NTDS與各個武器射控系統之間的資料傳遞,都必須經過射控資料轉換器(Fire Control Data Converter,FCDC),而FCDC基本上是一堆類比/數位(A/D)與數位/類比(D/A) 轉換器的組合;此系統的維護相當麻煩,需要經常進行許多調整與校正(註,美國在1960年代開始發展數位化的WDS實現與NTDS間的直接傳輸,配套韃靼飛彈系統的版本是WDS Mk.11)。當時艦上有一位叫做Michael Heuring的資料系統人員 負責這個機櫃,他的綽號是「Max Drift」,是個非常注重細節的人;正是他默默無聞的努力,讓史泰瑞號能非常精確地將射控資訊從NTDS 傳輸到類比的射控系統中,並成功擊中北越米格戰機。那是一發純粹的彈道射擊(straight ballistic shot),是在小獵犬飛彈最小射程以內完成的,飛彈本身並沒有啟動或進入導引模式(全靠射控雷達給的初始指向進行直線彈道飛行)。這顯然該艦對這架Mig-17的兩次射擊都在小獵犬飛彈最小射程以內,沒有足夠的時間跟距離讓飛彈導引系統完成初始並進入導引模式,只能以發射前射控雷達給的初始參數直線飛行。 依照北越方面資料,北越的岸防雷達在下午4時在距離日麗(Nhat Le)16公里外發現了一批軍艦,當時能見度達到約10公里,北越空軍遂在下午4時5分下令發動空襲,派遣兩架Mig-17各攜帶2枚250kg級炸彈從B7野戰基地南、北兩端升空。兩架起飛的Mig-17中,領頭的長機黎春迪目視確認了10至12公里外的美軍艦隊,取得攻擊許可後轉向加速脫離海岸、以50m低空朝美艦衝刺,在距離美軍軍艦750m時投彈,隨即轉向返航;北越方面的資料稱黎春迪擊中了奧克拉荷馬號,但美軍方面並無該艦遭攻擊的紀錄(或者是沒命中)。跟隨在後的僚機阮文貝失去了對長機黎春迪的視線接觸(因為僚機需要監視後方是否遭到美軍戰機追蹤,加上當天視線不佳),只能獨自尋找目標;他首先發現海面兩艘軍艦,但此時距離過近已來不及調整航線,只能先飛越後再冒險調頭發起攻擊。他一面閃避美艦的防空砲火,然後將飛行高度降至10m,最後在距離離目標約750m投炸彈。依照北越方面的敘述,擊中希格比號的應該是僚機阮文貝,因為他曾經飛越目標然後掉頭再次攻擊,符合攻擊希格比號的紀錄;然而,飛在前面的長機黎春迪到底攻擊什麼目標,雙方說法並不一致(美方的記載是第二架Mig-17是在希格比號被攻擊後才出現)。美方奧克拉荷馬號飛彈巡洋艦在當天交戰中,上層結構與艦尾受到損傷,但應該都是進行岸轟時遭北越岸防火砲還擊而造成的。 被擊中的西格比號情勢一度危急,艦尾火勢威脅後部五吋砲下甲板彈藥庫(裡面有600發5吋砲彈),但是該處的彈藥庫灑水系統以及消防系統都受損,而且鍋爐正由艦尾油槽供油因而熄火失去動力;不過該艦上人員隨後恢復消防供水,在史泰瑞號和托瑪斯號的消防水支持下控制住火勢,鍋爐燃料供應也改由其他油槽而恢復動力。 在希格比號恢復操舵能力恢復後,史泰瑞號掩護該艦撤出戰場(約晚間6時);當編隊轉向西北時,史泰瑞號的SPG-55射控雷達操作員發現兩個目標從水面過來,該艦以火砲射控雷達鎖定時也一面轉向,使艦首的小獵犬防空飛彈系統的雷達也得以鎖定目標;隨後,其中水面一個訊號出現垂直訊號分離(target seperation),這是水面船艦發射飛彈升空的跡象。SPG-55雷達依照預設的程式,自動鎖定與水面目標分離的訊號(即可能的來襲飛彈);此外,史泰瑞號的的 WLR-1電子支援系統又收到信號並判定為俄製SS-N-2冥河反艦飛彈的雷達信號。由於這是SPG-55射控雷達直接捕捉目標(一般情況是艦上長程搜索雷達捕捉飛彈並多次掃描接觸、建立追蹤軌跡以及識別確認為敵方目標後,NTDS系統將追蹤任務移交給SPG-55射控雷達),該艦人員隨即依照以SPG-55的探測結果,將架上兩枚小獵犬飛彈都發射出去,隨後史泰瑞號的艦橋瞭望人員回報小獵犬飛彈飛入雲層後爆炸,之後無論雷達、電子截收或目視都沒有再觀察到來襲目標。同時,史泰瑞號也以以艦尾的MK-42火砲射擊迫近的水面目標信號,隨後雷達就沒有再探測到信號,史泰瑞號人員遂認為他們擊沉了來襲的北越P-6魚雷艇。因此,史泰瑞號宣稱這一波後續交戰擊落一枚SS-N-2冥河飛彈以及兩艘北越P-6魚雷艇,但後來這些並沒有被美軍採用。事後查證認為,蘇聯從1974年才開始向北越供應冥河飛彈,而中國的冥河飛彈仿製版(上游一號,SY-1)則到1975才 進入中國海軍服役,因此當時北越應該沒有任何反艦飛彈,所以史泰瑞號的WLR-1操作人員應該是發生誤判;而當天北越也沒有出動P-6魚雷艇(依照北越海軍資料,北越的P-6魚雷艇直到8月27日才出動)。

洞海戰役後,史泰瑞號(USS Sterett DLG-31)艦橋側面漆上的戰績; 四架軍機之中,有三架是2月到3月間該艦引導美國空軍戰機擊落, 一架是洞海戰役美軍認定擊落(但實際上應該沒有擊落)。另外還 畫有該艦在洞海戰役宣稱擊落的一枚冥河反艦飛彈與兩艘P-6魚雷艇, 但這些應該都是誤報。

在洞海戰役中遭Mig-17投彈擊中的西格比號(USS Higbee DD-806), 後部5吋砲塔被摧毀。幸好此前因為砲彈不過火,砲塔內的人員都已經撤離, 不過砲座下方彈藥處理室仍在的四人都受傷。 4月19日的戰事稱為洞海戰役(Battle of Dong Hoi)。綜合以上,美國軍方認定史泰瑞號在當天下午4時之後第一波交戰中擊落一架Mig-17戰機,並可能擊落另一架。然而,依照北越的紀錄,當天北越只有派出那從B7野戰機場起飛的兩架Mig-17,且兩機攻擊後都安全撤退,因此實際上當天史泰瑞號並未擊落任何目標。洞海戰役是二次大戰結束以後,第一次有敵機成功對美國軍艦執行炸射的案例,顯示當時美國海軍最新型NTDS自動化作戰系統以及3T防空飛彈系統的反應速率仍有不足、最小射程較大,而且二戰時代的驅逐艦對快速噴射機乃至於反艦飛彈的威脅更毫無招架之力。隨後美國海軍啟動了艦艇反飛彈整合防禦(SAMID,Ship Antimissile Integrated Defense)計畫來提高二戰建造的老舊艦艇的防空自衛火力,包括對船艦現有的感測器、電子截收系統、武器系統進行進一步整合或升級;在SAMID項目中,美國海軍緊急向陸軍商借一些部署在車輛底盤的檞樹(Chaparral)飛彈發射器,略加修改後安裝到多艘FRAM驅逐艦上,作為對付噴射機的短程防空自衛武器。 在1972年7月19日夜晚,也就是洞海戰役發生後的三 個月,貝克那普級艦畢德號(USS Biddle DLG-34)於東京灣與第77特遣艦隊(Task Force 77,第七艦隊派駐越南戰區的分遣部隊)執行PIRAZ任務時,遭到五架北越米格機攻擊;畢德號在32km的距離外以兩枚小獵犬飛彈擊落一架米格機,此後兩架米格機脫離;剩下兩架繼續加速接畢德號近準備投彈,畢德號也持續發射火砲,其中一架米格機突然墜海,畢德號宣稱是由該艦的防空火砲擊落(這可能是美國海軍最後一次以人力操作的火砲擊落敵機的紀錄);最後一架米格機隨後也轉向撤退,畢德號在交戰中毫髮無損。 1988兩伊戰爭:螳螂行動 在1988年4月18日美國針對伊朗展開的螳螂行動(Operation Praying Mantis,詳見企業號航空母艦一文)中,本級艦溫賴特號(USS Sainwright CG-28)以及伴隨的兩艘巡防艦用火砲摧毀一座伊朗鑽油平台,然後遭遇一艘伊朗海軍戰士-II型飛彈快艇約珊號(Joshan);這艘快艇首先朝美國艦隊發射一枚RGM-84A魚叉飛彈,不過尋標器 並沒有啟動,最後由溫賴特號右舷通過落海。隨後溫賴特號與辛普森號(USS Simpson FFG-56)飛彈巡防艦還以顏色,以五枚標準防空飛彈命中約珊號,最後用火砲將之擊沈。 現代化改裝/服役末期 1985至86年,美國海軍在貝克那普號上加裝通訊設施以及參謀協調設施,當作第六艦隊旗艦;因此,該艦上層結構經過改裝,增加指管通情艙室。同時CG-28、30、31也加裝將官戰術指揮中心(TFCC)。 四艘貝克那普級艦(CG-29、30、33、34)在1980年代後期進行了NTU改良工程,包括換裝SPS-48E/49對空搜索雷達、將NTDS戰鬥系統升級為ACDS先進戰鬥指揮系統、加裝SYS-2(V)1整合資料系統 、AN/SLQ-32(V)3電子戰系統與AN/SLQ-25拖曳式魚雷反制系統等等,此外也換裝射程更長的標準SM-2ER防空飛彈,為此也加裝WDS MK-14武器控制系統 ,其他新增裝備包括MK-15方陣近迫武器系統以及魚叉反艦飛彈等,並拆除了MK-33 76mm快砲,首艘完成NTU改良工程的貝克那普級是畢德號。 在1989年底12月2日至3日美蘇兩國元首在馬爾他島的會晤之中,貝克那普號作為美國總統喬治.布希(George H. W. Bush)的座艦,至於蘇聯總理米凱爾.戈巴契夫(Mikhail Gorbachev )則乘坐郵輪馬克西姆.哥基號(SS Maxim Gorkiy.)。 由於1991年冷戰結束,使得美國海軍大幅刪減艦隊規模,遂決定將所有未配備神盾系統的飛彈巡洋艦、驅逐艦次第除役。其中,配備SM-2ER的李海級 、班橋號、貝克那普級、特魯克頓號被列入首波除役的名單,因為美國海軍認為冷戰結束後不再需要這等長程防空飛彈,加上這幾種飛彈巡洋艦的艦齡也已經達到30年,而李海級、貝克納普級的1200psi高壓蒸氣推進系統的維護十分麻煩、操作成本(人力需求)也高。因此在1990年代中期 ,貝克那普級與李海級便在1995年之前除役完畢。

|