三叉戟號實驗船

用於實驗三體船構型的三叉戟號(RV Triton)實驗艦。三體船構型有諸多優點,

很可能成為下一代軍艦的主流艦體構型之一。此照片中,皇家海軍大山貓反潛直昇機

在三叉戟號上進行起降測試驗證。

(上與下)三叉戟號在2000年5月6日在Vosper Thornycroft船廠下水的畫面。

架在乾塢裡三叉戟號,可以看到五葉片單軸螺旋槳推進器

(上與下)三叉戟號停靠在美國維吉尼亞州弗農山(Mount Vernon)

(上與下)三叉戟號的艦橋。

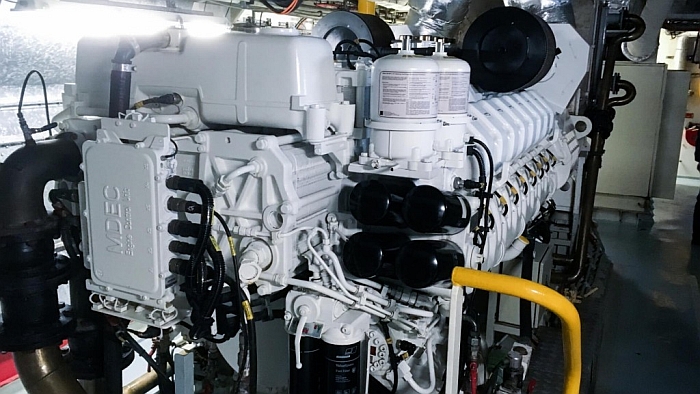

三叉戟號的柴油發電機。

2005年6月1日,三叉戟號停泊在蘇格蘭斯凱瑟尼斯(Caithness)的克拉布斯特(Scrabster)港

在2007到2015年,三叉戟號被澳洲海關租用當作緝私巡邏艦,在澳洲北部水域值勤。

注意此時主甲板上設置額外的空間,以滿足任務需求。

三叉戟號停泊在倫敦貝爾法斯特號(Belfast)巡洋艦旁。

──by captain Picard

| 艦名/使用國 |

三叉戟號實驗船/英國

(RV Triton) |

| 承造國/承造廠 | 英國/Vosper Thornycroft, Southhampton |

| 尺寸(公尺) | 長97 寬22.45(包含兩個外船體) 吃水3 |

| 排水量(ton) | 輕載1035 滿載2236 |

| 動力系統/軸馬力 |

Crossley-Pielstick

PC2 Mk-6 柴油機*2/53640(最初裝備) MTU 16V 4000 M40B柴油機*2/5580(2009年換裝) Paxman 12 VP185發電機*2/4MW HMA電動推進器*2/938 |

| 航速(節) | 20 |

| 續航力(海浬) | 3000 |

| 偵測/電子系統 |

Northrop

Grumman Sperry Marine Bridgemaster E/S頻導航雷達*1

Northrop Grumman (Litton) LMX-400 GPS接收器*2 GDS-101衛星定位回報器*1 Furuno Loran-C接收器 INMARSAT SAT-C/B/M衛星通訊系統 TIS實驗數據蒐集系統(包括Miros WAVEX 浪高探測器、TSK浪高探測器、Trimble AGPS 、AGI風速與環境監視系統) |

| 乘員 | 船員12 實驗人員12 |

| 艦載武裝 | 無 |

| 艦載機 | 無 |

| 備註 | 1998年7月28日簽約,1999年1月開工,2000年5月6日下水,2000年8月31日交付,2005年售予哥德蘭海洋科技( Gardline Marine Sciences Limited),2007~2015起租借給澳大利亞海關。 |

|

前言 對一艘船而言,航速、穩定性與甲板面積自然是越高越好,不過傳統 單體排水船隻往往無法同時滿足這些需求:如果想求得高速性能,艦體就必須細長流線,如此縱向穩定性以及甲板面積就會直線下降;而現代化艦艇往往標榜長寬比在8以下,具有較佳的穩定性與耐航力,代價則是需要更大的動力才能達到高速。 為了讓船隻擁有更佳的性能,許多創新的船型曾陸續被採用,例如氣墊船、水翼船都具有極佳的高速性能,但種種客觀因素限制使其僅適合用於小型艦艇。其他較常見、用於較大船隻的特殊構型包括雙胴體、 三體船(trimaran)等,其中三體船的多項優點已經獲得軍艦界的高度關注。而本文介紹的皇家海軍三叉戟號(RV Triton)實驗船(Research Vessel,RV)則是大型三體船船隻的先驅,對於軍用三體船船艦實用化做出了顯著的貢獻。

三體船船簡介 三體船船舶的基本構型係在中央主船體的兩側,各加上一個吃水的副船體,副船體佔總排水量只有一成左右,長度則約為主船體的1/3。早期對三體船船舶的研究,主要是希望能利用主船體與兩個副船體之間的興波干涉來減低航行阻力;然而實際上在高速航行時,船體興波在這方面的效益並不如預期顯著,因此人們便將目光放在 三體船船隻的其他優勢上。三體船船隻的部分浮力由兩個副船體分攤,因此主船體可以更加細長,使得興波阻力大幅降低,進而強化三體船的高速性能,也使其直線航行的穩定性優於單體船。與雙體船類似,三體船的設計可將推進器布置在兩側副船體,使兩個推進器間距加大,在低速之下能透過推進器差動的方式來轉向,利於在港口迴旋。與排水量相當的單體船相較,三體船長度約為單體船的0.7倍,寬度約為1.2 到1.3倍。 穩定性方面,一般而言雙體船與三體船的橫向搖晃幅度都小於單體船,但雙體船由於浮力分佈在兩側片體,導致橫向穩定力矩過高,在海浪中橫搖週期短但搖晃速度快,人員更容易產生不適。而 三體船的橫向穩定特性介於單體與雙體船舶之間,三體船的船隻的兩個副船體產生更高的橫向穩定力矩,但主要浮力仍由主船體提供,因此橫搖週期比雙體船稍大,橫搖速率比雙體船稍慢。此外,三體船船擁有較佳的破損後穩定度(Damage stability),在遭遇戰損時的存活率提高。 在惡劣海象下,大浪會直接衝擊雙胴體船中間懸空的船腹,使其舒適性變得比傳統單體船還差(雙胴體船的因應策略是加裝一個穿浪船首來打消波浪,此構型就是穿浪船體),然而 三體船船的中央主船體排開了大部分的阻力,使得兩側船體處在波浪影響相對較低的區域,因此比較不會產生這類問題 。在高速下的迴轉與操控安全性方面,三體船船的表現雖然稍遜於傳統單體船,但比起浮力平分在艦體兩側的雙體船好(詳見中國海軍區022飛彈快艇一文)。 空間運用方面, 三體船船隻延伸出去的兩個副船體 能提供更大的上甲板面積(較傳統單體船至少增加40%),上層結構也能藉由橫向延伸而擴大容積。而主船體兩側的副船體也可以對主船體內一些核心裝備產生屏護作用。除了前述之外,由於主機廢氣能由主船體與副船體之間的空間向下排出,獲得副船體的掩護,使敵方更不易察覺其紅外線熱訊號。 三體船設計的缺點方面,首先就是結構重量比單體船高,主船體與副船體的連結部位需要更大的強度來對抗海浪施加的各種應力;如果為了減輕重量而採用高強度鋁合金或複合材料來建造,又會衍生成本過高與耐火性降低等問題,這些都與雙體船類似 ,而三體船由於結構比單體、雙體船更複雜,因此結構重量為三者之冠,不僅設計難度大,且建造、下水、進塢都比較困難。而相較於。其次,由於三體船的主船體細長、船艏造型窄,兩側片體位置卻比較偏後,導致艦體首部浮力偏低,在較高海況航行 而海浪抬高船尾時,容易出現「埋首」現像,影響航行效率與安全;為此, 三體船船舶比較需要在靠近艦首部位增設額外的穩定鰭來維持船首姿態 。而兩側片體細長的雙體船同樣有縱向搖動過大、在惡劣海象中容易「埋首」等問題 。由於三體船在大浪中可能發生一個片體懸空但另一個片體仍吃水的情況,因此目前的三體船設計都是主體吃水體積遠大於片體,避免在一個片體懸空而無法獲得浮力時,對整體的浮力與平衡造成嚴重影響。三體船雖然能靠著較為細長的船體來降低阻力,但實際上整體浸水面積仍大於同噸位的雙體船甚至單體船,因此低速航行的燃油消耗並不經濟。相較於單體船,三體船的主船體寬度相對較小,對於動力系統或垂直發射系統等埋入式大型武器的裝設造成限制,需要相對應的設計處理。此外,三體船的整體寬度大於同噸位的單體船,因此當船體規模大到一定程度時,可能面臨船體過寬的問題,對進出港、停泊、進出塢等作業造成困擾。 對於任何多胴體船而言,由於波浪抵達各船體的時間不同,因此往往很精確難估算船體的搖晃週期,船體越多則變數越大,這對於結構受力、人員舒適性或穩定/瞄準系統的軟體撰寫都構成挑戰; 相較於雙體船,三體船在大浪之下的搖晃更複雜更難計算。 就如同任何新型非傳統船舶,三體船船舶仍須累積更多實際運作的資料與經驗,才能造就真正優良實用的船型,進而完全發揮潛在的優點,並避免許多始料未及的問題。 三叉戟號\

(上與下二張)航行中的三叉戟號實驗船

早在1990年代初期,英國國防部就開始研究將三體船設計運用於水面艦艇的可行性,並在1998年7月28日與渥柏斯(Vosper Thornycroft)造船廠(現為VT集團)簽約,建造一艘三體船實驗船,整個計畫由英國的防衛評估研究協會(Defence Evaluation and Research Agency,DERA,後來成為QinetiQ)主導,這就是三叉戟號的由來。三叉戟號的建造經費為1350萬英鎊,由位於南安普頓的沃斯柏,川斯費德(Vosper Thornycroft, South Hampton)建造,在1999年1月切割鋼材開工,2000年5月6日下水,2000年8月31日由DERA接收,正式展開測試作業。 三叉戟號依照民間船隻的det Norske Veritas (DNV)規格建造,輕載排水量1035ton,全長97m,包含兩側副船體在內全寬達22.5m,船體與船艛都用鋼材製造。身為實驗艦,三叉戟號上沒有任何作戰裝備,也沒有機庫,不過艦體後段設有一個直昇機甲板,大小與強度可承載一架英國大山貓式(Lynx)反潛直昇機,用於進行直昇機著艦測試。三叉戟號的裝備安裝都全面集箱化與模組化,以便安裝各種不同的設備進行測試,上層甲板總共能安裝6個20英尺集裝箱(TEU)。三叉戟號採用柴電推進,主機為兩具Crossley-Pielstick PC2 Mk-6柴油機,驅動兩具Paxman 12 VP185發電機,輸出功率達4MW,帶動兩部功率各469馬力(350kW)的HMA電動機並驅動單軸五葉片螺旋槳,最大航速20節,續航力3000海里。電動推進系統的五葉片螺旋槳由Dowty Propellers承製,採用輕質高強度複合材料製造,厚度較傳統金屬螺旋槳更薄,能顯著地降低震動與噪音;而螺旋槳的鎳鋁合金轉軸則由Watrsila Propulsion製造。三叉戟號編制12名船員,此外還有12名研究人員。 艦上的偵測/導航裝備包括一具Northrop Grumman Sperry Marine Bridgemaster E/S頻導航雷達與ARPA自動雷達導航輔助設備(automatic radar plotting aids)的組合、兩具Northrop Grumman (Litton) LMX-400 GPS接收器、Grumman Electronic Chart System與Skipper的GDS-101衛星定位回報器、Furuno Loran-C接收器、INMARSAT SAT-C/B/M衛星通訊系統等,而實驗數據蒐集則仰賴一套由美國海軍海上系統指揮部(US Naval Sea Systems Command,NAVSEA)提供的精密的實驗數據蒐集系統(Trials Instrumentation System,TIS),負責記錄風速、風向、氣壓、浪高以及船身運動情況等。TIS整合有Miros WAVEX浪高探測器、TSK浪高探測器、Trimble AGPS 、AGI風速與環境監視系統等等,總共有超過400個接收訊號的頻道,頻道的資料收集頻率有20、200或2000Hz三種,所有實驗數據都以來自GPS的時戳(time-stampe)同步。此外,艦體各處設有許多受力感應器,能偵測船體結構各點在風浪中所承受的應力。 服役經歷 從2000年9月起,三叉戟號展開了航海測試,主要目的為測試海象下的航行穩定度與船體結構受力情況,以及驗證三體船是否能適應皇家海軍的基本航行操作;例如,三叉戟號曾在樸次茅茲基地進行靠泊、迴旋等測試,並曾與補給艦黑梅葉號(RFA Brambleleaf A81)與Type 23巡防艦阿爾蓋號(HMS Argyll F231)進行航行間補給作業,以及皇家海軍大山貓直昇機的起降作業等。整個測試在2002年9月結束,證實 三體船船能成功地運作並達到預期的目標。爾後三叉戟號被用於進行一般的裝備測試,例如聲納浮標、小型水下拖曳系統、電戰裝備等,此外還被用來測試跡訊控制科技。

從艦尾看三叉戟號。此時該船通過美國華盛頓特區負近的弗雷德里克·道格拉斯紀念橋 (Frederick Douglass Memorial Bridge)的水域。

在2004年3月,QinetiQ決定將功成身退的三叉戟號售出。 在2005年1月,QinetiQ將三叉戟號出售給英國哥德蘭海洋科技( Gardline Marine Sciences Limited),作為英國海事與海岸防衛協會(Maritime and Coastguard Agency)的民間水文研究計畫(Civil Hydrography Programme,CHP)的研究船,CHP是英國海事與海防協會(Maritime and Coastguard Agency,MCA)的項目;為此,三叉戟號安裝包括EM1002多波束回聲探測器(multibeam echo-sounder)、GPS姿態/航向測定系統、水面導航以及超高頻短波水下-水面聲學追蹤系統(ultra-short baseline sub-surface acoustic tracking system)。此外,哥德蘭海洋科技還為三叉戟號加裝艦首推進器、增加艦上起居空間以及安裝更多研究設施,主機也換成MTU 16V 4000 M40B柴油機。 在2006年12月,澳大利亞海關與邊境保護署( Australian Customs and Border Protection Service,ACBPS)與哥德蘭海洋科技公司簽約租借三叉戟號(改稱ACV Triton),在2007年2月開始值勤,用於巡邏防守澳洲北部海域,維護當地的澳洲經濟海域利益、杜絕他國非法捕魚以及海上走私等;而澳洲政府看上三叉戟號的理由包括其優異的長時間作業能力、高速性能、獨立作業能力以及操作的經濟性。澳洲政府以三叉戟號作為海巡艦隊的指揮艦,船艦本身由14名民間雇員操作,艦上編制28名ACBPS的武裝人員來執行登船臨檢等任務。為了滿足這項新任務,三叉戟號在移交澳洲之前將進行若干改裝 ,包括加裝兩挺12.7mm機槍、搭載兩艘用於海上臨檢緝捕的7.3m長RHIB小艇,此外擴充艦上起居空間,容納額外的武裝人員以及勤務裝備(有時艦上最多可容納100人),並改善防彈能力,不過據信也因而對穩定性造成若干影響。在2009年,三叉戟號更換了發動機,換成兩部MTU 16V 4000 M40B柴油機,單機功率2080KW(2790軸馬力)。 最初澳洲租借三叉戟號的租期為一年,爾後便逐年續約,直到2015年才結束租約。隨後三叉戟號被送回英國出售,停泊在諾福克大亞爾茅茲(Great Yarmouth )的亞爾河(River Yare),停放9年後在2024年7月移到波特蘭(Portland)。

三船體的發展

早期VT廠推出的三體船巡邏艦設計,堪稱三叉戟號的武裝版。

VT廠推出的冥犬式三體船巡邏艦設計。 利用三叉戟號的經驗,建造三叉戟號的VT集團推出了一系列三體船船設計,包括巡邏艦、巡防艦、快速渡輪等。早期VT集團曾推出一種堪稱三叉戟號武裝版的輕型巡邏艦,擁有三具水噴射推進器,艦首配備一門OTO-Breda 76mm快砲,船艛後段兩側各有一組四聯裝反艦飛彈發射器,飛行甲板位於主、副船體交集部分的末段,搭載一架英製大山貓(Lynx)中小型反潛直昇機,兩側副船體末段各裝有一艘小艇,艦尾則安裝一具美製MK-29八聯裝海麻雀防空飛彈發射器。此外,VT集團還推出過一種名為冥犬(Cerberus)的巡邏艦,此乃一種具有反潛、反水面與點防空自衛能力,艦體匿蹤設計較三叉戟號更為優異,上層結構與艦體高度整合,並採用匿蹤構型的塔狀桅杆。冥犬式排水量約2000ton,長116m,艦上武裝包括艦首一門具有匿蹤砲塔的中口徑快砲、垂直發射系統、RAM海公羊短程防空飛彈系統以及兩門30mm機砲等,垂直發射器將裝填海麻雀ESSM短程防空飛彈,並預留安裝VLA垂直發射反潛火箭的空間。在1998至2000年VT廠建造三叉戟號的期間,該廠曾建議 皇家海軍購買 三體船構型的近岸巡邏艦(Off-shore Patrol Vessel,OPV),取代兩艘將在2010年除役的城堡級(Castle Class)巡邏艦,不過此案最後無疾而終。雖然如此,冥犬式也讓VT集團獲得若干設計經驗,對於未來競逐 皇家海軍造艦計畫仍有不少幫助。 由於三叉戟號獲得的重大成功,皇家海軍曾打算將三體船構型廣泛應用於未來的作戰艦艇乃至於兩棲、勤務艦艇上,例如在2004年底遭到取消的未來水面戰鬥船艦(Future Surface Combatant,FSC)中,三體船構型便有極高的呼聲。 但由於2000年代英國國防預算吃緊以及經濟衰退的影響,皇家海軍規劃未來主要作戰艦艇時仍選擇較為傳統的設計,而不是三體船型。 此外,美國這個英國的盟友也是三叉戟號測試計畫的合作者,早在1997年便與英國簽約,由NAVSEA參與三叉戟號的海試作業,並提供該艦所需的TIS。 美國海軍曾考慮三體船構型用於本身的新造艦艇上,例如DD (X)陸攻驅逐艦計畫便曾考慮三體船設計,不過美國海軍最後選擇的是逆船舷穿浪式單船體設計;而美國海軍的近岸戰鬥船艦(Littoral Combat Ship,LCS)計畫中,由通用動力旗下貝茲鋼鐵(Bath Iron Work,BIW)造船廠領導的一組競標團隊也提出一種三體船設計,而英國航太集團(BAE)也在此一團隊之中 。最後,通用團隊的三船體LCS設計連同洛馬集團的單船體設計,成為美國海軍同時採用的兩種LCS船型,這是美國海軍第一種三船體構型的作戰艦艇。

|