Aster系列防空飛彈

經過重疊處理的Aster-30防空飛彈發射連續畫面,注意向量推力系統使其發射後快速轉向。

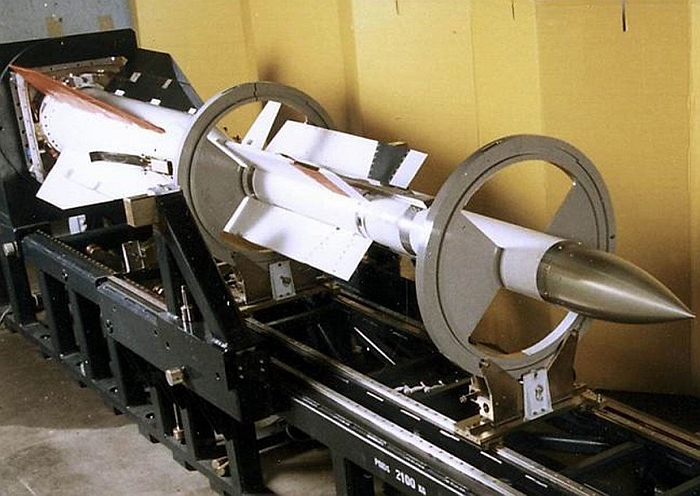

裝在托架上的Aster-15防空飛彈

在歐洲飛彈公司(MBDA)進行最終檢查、封裝的Aster防空飛彈。

Type 45的鑽石號(HMS Diamond D34)正在樸次茅茲海軍基地上港區彈藥設施

(Upper Harbour Ammunitioning Facility,UHAF)進行海毒蛇(Aster 30)防空飛彈

的裝填作業。

意大利FREMM巡防艦Antonio Marceglia (F597)在2021年5月底可畏之盾( Formidable Shield 2021)演習中,

發射一枚Aster-30防空飛彈的畫面。

SAMP/T陸基防空飛彈系統的八聯裝發射車,前方為Aster-30防空飛彈的模型。

2024年3月21日,法國海軍部署在紅海的FREDA巡防艦亞爾薩斯號(Alsace D656)發射Aster防空飛彈

,擊落三架胡賽叛軍發射的無人機。

|

Aster-15/30防空飛彈 |

||

| Aster-15 | Aster-30 | |

| 彈長(m) | 彈體2.6,助推器1.6,共4.2 | 彈體2.6,助推器2.6,共5.2 |

| 彈徑(cm) | 彈體18,助推器36 | 彈體18,助推器54 |

| 飛彈本體重量(kg) |

100 |

|

| 飛彈全重(含助推器)(kg) | 310 | 450 |

| 戰鬥部重量 | 10~15kg | |

| 最大射程(km) | 反飛機:30

反飛彈:15 最大40以上 |

對高空飛機:100~120 對戰機:35~45 對超音速飛彈:15~20 |

| 最小射程(m) | 1700 | 3000 |

| 射高(m) | 最高10000 | 7∼20000 |

| 極速(馬赫) | 3.5 | 4.5 |

| 導引方式 |

中途導引:由母艦資料鍊提供目標資料

終端導引:飛彈本身主動雷達巡標器 |

|

| 飛行控制方式 |

PIF/PAF

飛行中途:彈體氣動力控制面控制 終端攔截:氣動力控制面+橫向向量推進噴嘴 |

|

| 最大機動力 |

控制面:50G加速度的運動

側向噴嘴:12G加速度的運動 兩者合計62G |

|

──by Captian Picard

|

法、義從1987年起合作開發的未來面對空飛彈族系(FSAF),使用的飛彈為法國主導研發的紫苑(Aster)系列終端主動雷達導引防空飛彈。在1989年6月,法國Thomson-CSF(2000年12月合併英國Racal Electronics plc成為Thales集團)、法國航太( Aérospatiale)與義大利阿勒尼亞(Alenia Difesa)合資成立歐洲面對空飛彈公司(EUROSAM),負責發展FSAF與Aster防空飛彈。Aster規劃了兩種不同任務的衍生型──Aster-15短程防空飛彈與Aster-30區域防空飛彈 。法國航太跟意大利阿勒尼亞經過歷年的購併,2001年起都併入MBDA(註),而Thomson-CSF在2000年底成為Thales集團,因此EUROSAM的股權就分別屬於MBDA(佔66%)以及Thales(佔33%)。 基本設計 Aster-15/30採用垂直發射系統(VLS)。相較於以往 射程15km左右的美製海麻雀(RIM-7H/P),Aster-15以及美製的海麻雀ESSM射程都增加了至少一倍,例如Aster-15達到30km,ESSM更高達30至50km,這種 最大射程已經接近或等同於美製標準SM-1區域防空飛彈,能爭取更多攔截時間與次數;因此,這類新一代艦載防空飛彈往往又被稱為「近程區域防空飛彈」,使艦艇反飛彈防禦的有效攔截距離達到水平線的附近。至於Aster-30的最大射程則達120km,介於標準SM-2 MR與SM-2 ER之間。負責艦艇自衛任務的SAAM僅使用Aster-15,而接戰範圍更廣的PAAMS則同時採用Aster-15與30。 Aster-15/30的基本構造由彈體以及附帶穩定面的尾部助推器構成,兩型飛彈的飛彈本體完全相同,彈體長度為2.6m,直徑18cm,重100kg,配備一枚重10~15kg種的高爆戰鬥部,氣動力構型包括彈體周邊的四片長條狀穩定翼以及位於彈尾的十字形控制舵;唯一的差別在於Aster-30的火箭助推器較大,推力脈衝時間較長,擁有更遠的射程。Aster飛彈的主彈體本身裝有尋標器、導引段、戰鬥部、資料鏈、控制面、小型續航引擎以及側向噴射引擎(見下文)。 Aster-15含助推器全重310kg,彈尾助推器長1.6m,直徑36cm;而Aster-30含助推器全重450kg,助推器長度為2.6m,直徑54cm。機動性方面,Aster-15/30的最大可用過載為50G,能攔截以15G機動的目標。Aster-15的最小射程約1700m,面對飛機的 有效射程約30km(最大超過40km),對 掠海超音速反艦飛彈的有效攔截射程約15km,最大射高10000m;Aster-30最小射程約3000m,面對高度3000m以上的飛機的最大有效射程可達100~120km(70~80km為實用攔截射程),對低於3000m以下的飛機的最大射程約50km,對高速突穿的戰機的有效射程35~45m,對 掠海超音速反艦飛彈的有效射程約15~30km。

Aster-15防空飛彈在1998年試射的畫面。

Aster-15(左)、30(右)的模型並列,兩者只有加力段不同。

裝在托架上的Aster-30飛彈,助推器比Aster-15長得多。

(上與下)一枚正在爬升的Aster-30飛彈

在中途飛行階段時,搜索/射空雷達將保持對目標的掃瞄,週期性地將目標資料上鍊給Aster飛彈以提供中途導引;接近目標後Aster飛彈就開啟本身的主動雷達尋標器,鎖定目標並直衝而去。由於飛彈本身 的雷達尋標器能自行鎖定目標,就同時接戰多目標而言,Aster飛彈的終端主動雷達導引機制比半主動雷達導引模式更為優良 。半主動雷達導引防空飛彈在接戰能量的最大瓶頸是射控雷達的數量,因為飛彈至多全程、至少在彈道終端需要射控雷達進行高指向性照射,然而艦艇不可能有足夠空間安裝太多的射控雷達 ;雖然若干較先進飛彈系統採用終端分時照射技術(如標準SM-2),使單一射控雷達能輪流為多枚飛彈實施照射,但萬一對方發動的是經過縝密規劃的多軸向同步攻擊,數量有限的射控雷達 就需要花費更多時間轉向各個方位,增加了每次接戰的耗時,進而降低了單位時間內能接戰的目標數量。而採用終端主動雷達導引機制就免除了射控雷達的瓶頸,雖然載台 還是需要在中途導引階段將指令上鏈(up-link)傳輸給飛彈(半主動雷達導引的標準SM-2、ESSM等中途導引階段也相同),但是飛彈中途導引的資料傳輸量、資料更新率比終端照射工作低得多 ,佔用的雷達射頻資源較少,因此能同時支持更多在空中飛行的飛彈。在法國、義大利、英國的SAAM/PAAMS系統中,Aster的中途導引上鏈傳輸由配套的相位陣列搜索/射控雷達負責,例如ARBEL、EMPAR、Sampson、MFR-30 Herakles等。 採用主動雷達歸向的另一好處 ,在於艦載雷達的波段無須遷就於艦載射控雷達:波長較長的雷達有效距離雖然較遠,但需要較大的雷達孔徑才能維持較筆直的雷達波束,如此才能有好的解析度;但是防空飛彈的直徑有限,通常採用波長較短、解析度高的X(I/J)頻短波。此問題的解決方法有三,第一是讓地面雷達與飛彈共用一種波段,此時必須面臨取捨,例如荷蘭APAR相位陣列雷達採用波長短的I/J頻 來擔任標準SM-2與ESSM飛彈的照射工作,然而這也使APAR的有效探測距離較短,需要另外搭配SMART-L長程對空搜索雷達,而美國愛國者防空飛彈系統則是選擇波長介於S頻與I/J頻的C頻作為折衷;第二種方案是將搜索與射控雷達分開,搜索雷達使用長波以爭取偵測距離,專業的射控雷達則提供高解析度且與飛彈匹配的短波,這是 艦載半主動導引防空飛彈系統最常見的模式,代表作包括美國標準、海麻雀、義大利角蛙、法國海響尾蛇等系統,付出的代價就是需準備各自獨立的搜索與射控雷達,佔用較多空間;第三種就是乾脆使用主動雷達歸向,讓飛彈本身的雷達尋標器自己進行終端鎖定,發射艦不需提供雷達照明,飛彈與艦載搜索雷達的波段完全不相干,例如Aster飛彈系統。 另外,半主動導引的雷達由於需要配合接收發射艦從後方向遠方目標的照射回波,因此半主動雷達尋標器的天線的靈敏度要求往往非常高,飛彈攔截距離越長則靈敏度要求就越高;對於半主動雷達導引的區域防空飛彈而言,可能會要求能接收至少60公里(甚或將近150公里)以外的雷達回波。而對於主動雷達導引飛彈而言,由於本身主動雷達的工作距離往往在20km以內,接收天線只需要在這個距離內有效接收與工作就可以,因此反而可以使用相對較為廉價的天線硬體。作 Aster的主動雷達尋標器由馬特拉公司(MATRA)研發,衍生自該集團旗下達梭電子的MICA空對空飛彈的AD4A型Ku波段主動雷達尋標器。Aster的雷達尋標器採用脈衝都卜勒技術、J波段操作, 導引系統的運算模式為最佳彈道加中途修正的比例導引法,將飛彈一路導引至目標,此一方式的彈道變化小,能夠最大程度地保持飛彈能量,以增加有效射程與實際不可逃逸範圍。 Aster飛彈配備一具重10至15kg的高爆破片彈頭,採用無線電延遲近發引信引,使飛彈在靠近目標約2m處才引爆,以保證能完全摧毀目標。 Aster飛彈擁有異於現役典型艦載防空飛彈的動力設計,攔截精確度更佳。現役艦載防空飛彈多半採用尾翼控制航向,雖然簡單,不過從翼面轉動、製造偏折氣流並產生對應的反作用力需要一小段時間,這對於攔截次音速目標還不成問題,但如果對手是一枚2至3馬赫的超音速反艦飛彈,防空飛彈將在電光石火間與之交會(防空飛彈本身也有3馬赫以上的速度),就算防空飛彈翼面轉動到產生轉向力量之間只差百分之一秒,便足以造成數公尺乃至十公尺的誤差,很容易超出防空飛彈近發彈頭的殺傷半徑;而前蘇聯若干專用於對付美國航艦的重型反艦飛彈還有裝甲保護, 一枚引爆距離過遠的防空飛彈恐怕無法有效破壞或癱瘓這類目標。雖然尾翼反應速度可以利用讓飛彈推進器的高速噴射流通過尾翼來達成,但現役許多防空飛彈為了儘早攔截目標,便使用加速快但燃燒時間短的固態火箭,通常在發射前幾秒便將燃料用完,如此在最關鍵的彈道終端只靠飛彈本身的慣性飛行,沒有噴射流來增加飛彈尾翼的反應速度 ,很難應付目標的突然機動。因此,Aster獨步全球,除了傳統的尾翼制動之外,又率先直接推力控制(Pilotage induit en force,PIF)技術,在彈道終端最關鍵的攔截階段中以側向推進器直接產生反作用力 ,推動彈體撞向目標,而不是倚賴彈翼控制。側向引擎位於彈體重心處,總共有四個側向噴嘴,每個噴嘴間隔1/4圓週,各噴嘴間不同的推力向量組合可產生不同的側推力道。當Aster飛彈接近目標時,Aster啟動位於彈體重心處的小型引擎,但不是朝後方噴射加速,而是從彈體的側向噴嘴噴出,直接將飛彈推向預定撞擊目標的攔截點 。拜PIF之賜,在命中前夕目標即使以15G的加速度猛烈閃避,也難逃Aster飛彈的攔截。 Aster飛彈採用熱發射,飛彈在發射管內就點火並以本身推力升空。離開發射器並完成轉向後,Aster-15飛彈的彈尾助推器 能於2.5秒內將飛彈加速至1000m/s(3.5馬赫),Aster-30的助推器則以3.5秒時間將彈體加速至1400m/s(4.5馬赫),之後助推段便被拋棄,留下主彈體以尾翼控制方式朝目標航行 ,而飛彈本身的最大飛行速度約3馬赫。在對付機動力相對較低的目標(如定翼機、旋翼機、無人機等)時,Aster可能只以彈體剩餘動能進行傳統的撞擊, 接戰高機動目標如掠海飛彈、對地飛彈時,則採用PIF推力控制技術,利用側向推力使飛彈迅速撞擊目標。對付低空目標時,Aster採用由上而下的淺角度俯衝彈道。 Aster的尾翼能提供的50G的轉向加速度,側向噴嘴雖然只有12G,但後者將反作用力直接施加於飛彈重心上,而且推力能立即生效並直接推送彈體,不浪費時間改變彈體攻角 ,靈敏度反而比彈翼控制高得多,能更精確地摧毀高速且可能進行不規則運動的先進超音速掠海反艦飛彈。 此外,針對外銷需求,法方也針對SAAM艦載短程防空系統推出名為SAAM-ESD( Extended Self-Defence))的「擴展自衛」升級方案,透過戰鬥系統的升級以及換裝Sylver A-50垂直發射系統,使 SAAM系統也能運用Aster-30防空飛彈,此概念被新加坡向法國採購的可畏級(Formidable calss)巡防艦使用,使得原本只使用Aster-15的系統架構擴充為也能發射Aster-30;此外,義大利海軍與部分外銷版FREMM巡防艦 也可能採用此種方式。 發展與測試 在1994年12月,Aster-30進行第一次試射;至1998年4月初,Aster防空飛彈已經成功進行六次試射,不過當時並沒有適合的超音速標靶來模擬諸如俄羅斯3M-80(北約代號SS-N-22)這種終端進行不規則機動的超音速掠海反艦飛彈。 Aster-15飛彈在2001年通過測試並獲得防衛反艦飛彈認證, 之後便正式部署於法國新造的的戴高樂號(Charles De Gaulle R-91)核子動力航艦上。在2002年10月30日,戴高樂號航空母艦首度進行Aster-15防空飛彈的實彈接戰測試,成功命中目標,這也是法國海軍SAAM/F系統首度進行實彈射擊測試。 在英國方面,PAAMS的首次海上實彈測試是在一個12000噸重的STP-2長弓海試平台(Longbow Sea Trials Platform,詳見Type-45飛彈驅逐艦一文)進行,相關的安裝工作於2005年展開,包括加裝一套Sampson相位陣列雷達與一套Sylver A-50垂直發射器;而英國在2009年1月正式將英國版PAAMS(包含Sampson雷達、後端作戰系統與防空飛彈武器系統等)命名為海毒蛇(GWS 45 Sea Viper)系統。在2008年6月4日,長弓平台在法國南部海岸CELM測試場進行英國海軍首次PAAMS實彈試射 ,發射Aster-30防空飛彈攔截一枚時速450英里、高度10000m的目標,而這枚Aster-30在距離發射地點35km處成攻擊毀目標。在2009年2月,長弓平台在法國南部海岸成功進行海毒蛇防空系統第二次試射。隨後在2009年5月與11月,長弓平台搭載的海毒蛇系統又分別成功地進行了實彈試射。 在2012年4月4日,法國海軍兩艘水平線防空驅逐艦在一次實彈測試中,發射Aster-30防空飛彈成功摧毀一枚超音速靶彈。這枚美製GQM-163A郊狼(Coyote)超音速靶彈由法屬里維埃拉黎凡特島的法國軍方飛彈測試中心發射 ,飛行速率2.5馬赫,飛行高度僅5m。接戰中,法國的水平線驅逐艦佛賓號(Forbin D-620)負責發射Aster-30防空飛彈,另一艘同型艦騎士保羅號(Chevalier Paul D-621)負責以雷達追蹤目標,並在Aster-30飛彈發射後進行追蹤 和上鏈傳輸修(修正飛彈彈道)工作。這是歐洲國家首度進行模擬超音速掠海反艦飛彈攻擊的高難度實戰測試。 在2011年3月聯合國通過對於陷入內戰的利比亞實施禁航區(No-Fly Zone )之後,義大利海軍曾派出搭載Aster防空飛彈系統的艦艇在利比亞外海執行對空警戒任務。而在隨後敘利亞的內戰中,義大利陸軍也部署 SAMP/T系統進入土耳其境內,作為北約防禦敘利亞可能的短程彈道飛彈攻擊的防禦手段。 在2021年5月下旬在蘇格蘭赫布里底群島(Hebrides)舉行的可畏之盾(Formidable Shield 2021)聯合海空演習中,法國海軍水平線飛彈驅逐艦佛賓號(Forbin D-620)發射一枚Aster-30防空飛彈,擊落超音速目標(據信是 GQM-163A超音速掠海靶機),這是Aster-30實彈(含戰鬥部)第一次在演習中擊落超音速目標。可畏之盾演習是每年度北約盟邦的整合防空與飛彈防禦(Integrated Air and Missile Defence,IAMD)高端防空演習。 在2023年6月下旬以西海域舉行的可畏之盾(Formidable Shield 2023)聯合演習中,皇家海軍、法國海軍與意大利海軍的防空艦成功進行四次Aster-30防空飛彈實彈攔截;此次演習有13個北約國家20艘船艦參與。在此次演習中,意大利FREMM巡防艦Carlo Margottini (F 592) 發射一枚Aster-30擊落一架GQM-163A郊狼(Coyote)超音速掠海靶機,另外發射一枚Aster-15防空飛彈擊落一架Firejet次音速掠海靶機;法國FREMM巡防艦Bretagne (D655) 發射Aster-30擊落一架GQM-163A超音速靶機,而皇家海軍Type 45驅逐艦防衛者號(HMS Defender D36)則發射一枚Aster-30擊落一架Firejet次音速掠海靶機。 在2025年5月中旬可畏之盾演習(Exercise Formidable Shield 25)期間,皇家海軍Type 45飛彈驅逐艦龍號(HMS Dragon D35)在蘇格蘭外海的測試場發射一枚Aster-30防空飛彈的搖測彈,成功摧毀一個以4馬赫飛行並進行迴避機動的超音速標靶;這枚Aster-30升空後僅2.5秒就加速到4馬赫以上,並執行高G動作攔截目標。 Aster-30的反彈道飛彈能力開發(Block 1/2) 由於Aster飛彈PIF技術精確度高,甚至可能超過美國愛國者PAC-3, 故雖然Aster一開始並未將反彈道飛彈納入正式需求,但爾後便正式開始朝此方面努力。考量原有PAAMS的系統架構以及Aster-30的有效射程和高爆戰鬥部的接戰方式,至多只能攔截類似伊拉克海珊飛毛腿(Al Hussein Scub)之類的短程彈道飛彈;因此,Aster-30的反彈道飛彈能力以分階段方式進行,分為Aster-30 Block 1與Block 2。 Aster-30 Block 1 Aster-30 Block 1於2000年5月展開,由歐洲飛彈公司(EUROSAM)公司針對法國、義大利的需求而進行,開發工作以陸基SAMP/T防空系統來進行。Aster-30 Block 1主要是針對陸基短程彈道飛彈防禦,用於對抗射程600km級以內的戰術彈道飛彈如飛毛腿B(Scud B),在彈道飛彈終端(已經重返大氣層)予以攔截。 Aster-30 Block 1只是以現有系統架構為基礎來挖掘反彈道飛彈潛力,飛彈硬體基本上沒有變化,仍使用高爆戰鬥部進行獵殺;因此,現有Aster-30飛彈也能升級為Block 1, 而現有的多功能追蹤/射控雷達與 戰鬥管理系統的軟體也需要配合升級(增加反彈道飛彈監視追蹤與接戰模式),兼具反彈道飛彈與常規防空攔截能力。Aster-30 Block 1服役後,成為北約在歐洲的主動層面彈道飛彈威脅防禦(Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence,ALTBMD)的重要角色;ALTBMD計畫主要由法國、義大利推動,為盟國提供彈道飛彈防禦能力。在2010年10月18日,Aster-30 Block1首度進行反彈道飛彈試射;此次試射由SAMP/T陸基中程防空飛彈系統發射,成功攔截模擬彈道飛彈的目標。 在2011年,Aster-30首次進行攔截模擬短程到飛彈的目標,此標靶是以色列製造的黑麻雀(Black Sparrow)靶機(模仿俄羅斯SCUD-B短程彈道飛彈),由一架F-15戰機發射。 在2025年10月7日,法國海軍FREDA防空巡防艦亞爾薩斯號(Alsace D656 )在Rafale Marine測試場域發射一枚Aster-30防空飛彈並成功攔截一個高超音速標靶,締造Aster-30首次攔截高超音速目標的紀錄。 Aster-30 Block 1 NT 隨後的Aster-30 Block 1NT(New Technology)則進一步改良,主要升級是用Thales新開發的Ka頻雷達尋標器取代原本的Ku頻雷達尋標器,此外進一步改進導引控制系統來提高性能,能對抗射程1000~1500km級 、更複雜多變的短程彈道飛彈(可攔截射程1500km等級的戰術彈道飛彈)及反艦彈道飛彈(Anti-Ship Ballistic Missiles,ASBM)、;低雷達截面目標等,仍相容於Sylver A50垂直發射器。在2013年5月,法國、義大利、英國對於Aster-30 Block 1NT的開發工作進行了討論。 Aster-30 Block 1/1NT發展 在2015年,MBDA完成了Aster-30攔截反艦彈道飛彈能力 (Anti-Ship Ballistic Missile Defence Capability)的計畫定義與降低風險(Project Definition and Risk Reduction)研究,這類威脅包括中國在2010年代發展的東風21(DF-21)反艦彈道飛彈。 在2015年3月,英國海軍表示,皇家海軍有意引進Aster-30 Block 1NT來裝備Type 45防空驅逐艦。 在2015年12月23日,法國軍備總局(Direction Générale de l’Armement ,DGA)與歐洲飛彈公司簽署了Aster-30 Block 1NT的開發合約,第一個作戰單位預計2023年交付法國軍方。 2015年12月15日,英、法、義三國簽署了關於Aster-30 Block 1NT合作開發計畫的諒解備忘錄(Memorandum of Understanding,MOU),包括將Aster-30 Block 1NT整合至SAMP/T陸基中程防空飛彈系統中。在2016年3月,英國與法國在法國城市亞眠(Amiens)進行反彈道飛彈議題的相關會議,會議中英國方面宣布,將考慮是否加入Aster-30 Block 1NT研製計畫;此時,英國正針對本國Type 45飛彈驅逐艦進行艦載整合防空與彈道飛彈防禦(Integrated Air and Missile Defence,IAMD)。 在2016年6月14日,義大利國防部與法國國防部簽署 合作協議(Arrangement of Cooperation),準備加入Aster-30 Block 1NT的聯合開發與採購計畫,其中包括兩國在合作計畫中的分工、權力、責任等; 在2016年12月20日,法國的聯合武裝合作組織(Organisme Conjoint de Cooperation en matiere d’Armement,OCCAR)正式通知歐洲飛彈公司(EUROSAM)修改Aster-30 Block 1NT的研製合約,義大利加入開發計畫。 從2021開始的Aster 30 Block1 NT海上/陸上能力擴展(capability extension)以及Aster防空飛彈壽命中期升級(MLU),主要都以將現役的Aster-30升級到Block 1/1NT的水平(見下文)。 Aster-30 Block 2 接下來的Aster-30 Block 2則是針對攔截20000~60000公尺高度、速率超過3000m/s的中程與短程彈道飛彈(相當於射程3000km的彈道飛彈),最大有效射程可望達150km以上, 主要供艦載反彈道飛彈系統而設計。 為此,Aster-30 Block 2換用一個更大型的助推器,並搭載一個100kg左右、類似美國愛國者PAC-3的動能擊殺戰鬥部, 飛彈發射重量達1000kg以上;飛彈升空後,第一截大型加力器會在5秒內將飛彈加速至6馬赫,之後彈體本身的第二節推進器會將動能擊殺戰鬥部再加速至7馬赫並脫離, 最後戰鬥部靠著紅外線影像尋標器來鎖定並命中目標。經過這些變更後,Aster-30 Block 2也改用Aster-45的新編號。為了有效發揮Aster-45的攔截能力,搭配的Sampson或EMPAR等雷達 與後端作戰系統亦需進行相關的修改。 依照最初計畫,Aster-45希望在2002年開始發展,2010至2012年到可服役階段;然而到2005年6月,Aster-45的發展就沒有明確的時間表,進度也明顯放緩,這顯然是因為財政困難所致。 前述的Aster-30 Block 1/2都是陸基系統;而英國海軍希望能發展海基的Aster反彈道飛彈裝備於Type-45驅逐艦上,一開始稱為Aster-30 Block 3。依照最初規劃,Aster-30 Block 3將引用Block 2的技術特徵,估計其攔截範圍應該與美國海軍區域防禦(Navy Area Defense,NAD)的SM-2 Block 4A相當,也就是在彈道飛彈落下的終端階段(進入大氣層)實施攔截,但不及可在大氣外實施攔截的SM-3。不過日後英國決定是在Type 45上換裝Aster-30 Block 1/1NT,並沒有出現Block 3這個型號。 Sylver垂直發射系統

皇家海軍Type-45三號艦鑽石號(HMS Diamond D-34)的Sylver A50垂直發射器正發射一枚Aster防空飛彈。

(上與下)Type 45二號艦不屈號(HMS Dauntless D33)正在吊裝Sylver A50垂直發射單元。攝於建造艤裝期間。

皇家海軍正在吊裝一枚海毒蛇(即Aster30)防空飛彈的發射箱

法國FREMM巡防艦首艦阿基坦號(Aquitaine D-650)正在進行MdCN巡航飛彈 的裝填作業。此垂直發射單元是長度最大的Sylver A70。

SAAM與PAAMS使用的艦載垂直發射系統(VLS)為法國DCN研發的A-50西瓦爾(Sylver)型 ,採用熱發射設計,每個發射器模組有八管(2X4),最早共推出兩種不同的構型:深度較淺(5.4m)、僅能裝填Aster-15的A-43型,以及深度較大(6m)、Aster-15/30都能裝填的A-50型,兩者的面積都相同 ,每一個八聯裝發射單元的甲板面積是2.6 x 2.3m,單一發射管長度與寬度分別是60cm與56cm,可用直徑22吋(55.88cm)。英國Type-45飛彈驅逐艦以及法、義的水平線飛彈驅逐艦都擁有六組Sylver發射模組,一共是48管。 依照初期規劃,Sylver系列垂直發射系統能使用的武器包括Aster-15/30/45系列防空飛彈 、MICA短程防空飛彈、法製響尾蛇(Cortale)VT-1點防禦防空飛彈的衍生型(每四枚裝於一個Sylver的發射管,類似美國海麻雀ESSM的概念)以及SCALP-NAVAL垂直發射型陸攻巡航飛彈等,其中四合一VT-1防空飛彈由於長度最短,可相容於所有形式的Sylver垂直發射器之中。此外,2007年起英國與MBDA發展的通用模組化防空飛彈(Common Anti-Air Modular Missile,CAMM),也可整合於Sylver垂直發射系統中,使用四合一發射器(Quad Pack),每個Sylver A50/A43的發射管可裝填四枚CAMM。 DCN宣稱,Sylver發射單元用來排放熱焰的排氣管道比MK-41大1.5倍,飛彈點火時發射槽單位面積承受的熱焰氣體壓力較低且較易將其排除,發射器壽命較長,飛彈就算未成功射出也比較不易被管內高壓熱焰引爆,此外射速也比較快 (法國號稱Sylver的最大理論射速達6發/秒,10秒內最多發射八枚,而MK-41則為每秒一至二發)。Sylver發射器大量採用複合材料,最初DCN宣稱不含飛彈的重量比MK-41VLS輕30~45%,不過最後實際上似乎並未如此樂觀。此外,Sylver發射器每個八聯裝發射器模組的安裝定位十分精確,加上壽命較長,在發射八次後才需更換發射管並矯正模組發射管排列。 不過Sylver每個發射單元之間總是留下了較大的空間,對船艦空間的利用率不如美製MK-41;以英國Type-45飛彈驅逐艦為例,艦首安裝48管Sylver A-50垂直發射器的空間,換作是MK-41則能安裝64管。 此外,Sylver發射管的直徑僅22吋(約56),低於MK-41的25吋(63.5cm),使得相容飛彈的能力較低;例如對於直徑21吋(533mm)的美製戰斧巡航飛彈,Sylver A70的管徑幾乎沒有多餘空間來配合。 在2002年中,DCN開始研發長度更長的Sylver A-70構型發射器,於2004年進入全工程發展階段,2007年推出發射器原型,於2008年進行SCALP-NAVAL巡航飛彈的試射,在2010年左右正式投入國際市場。Sylver A-70發射模組的重量為12噸,高度7.6m,理論上可容納全長不超過7m的艦載飛彈;不過,法國海軍發展Sylver A70純粹是為了裝填國產MdCN(SCALP-NAVAL法國版) 巡航飛彈,因此開發時並沒有考慮到相容其他彈種,所以實際上無法相容於Aster防空飛彈 。Sylver A-70率先裝備於法、義兩國海軍規劃中的新世代FMM多任務巡防艦上,該型艦在2010年以後問世。 在2010年代,配合法國海軍規劃的FDI羅納克將軍級(Amiral Ronarc’h class)巡防艦,MBDA法國分公司為Sylver垂直發射系統開發,新世代數位化發射控制單元(Firing Unit),又稱為ITR-A (Installation de Tir Reconfigurable)。 Sylver A35垂直發射器

DCNS在2010年代初向希臘推銷的FREMM的想像圖,機庫側面裝置三組四聯裝 Sylver A35垂直發射器,裝填12枚VL MICA防空飛彈。 除了Sylver A50/A43之外,DCNS還推出了名為A-35的衍生型,用於搭配歐洲飛彈公司(MBDA)的MICA空對空飛彈的 垂直發射艦載防空版(VL MICA)或響尾蛇VT1短程防空飛彈(每管裝填四枚)。Sylver A35垂直發射器的構型比配合Aster防空飛彈的Sylver A43/A50更緊湊。Sylver A35的發射管直徑與A43、A50相,不過內部深度僅3.5m,並採用四聯裝結構而非八聯裝,使整個單元體積重量降低,更適合小型船艦。每個Sylver A35發射管可裝填一枚VL MICA飛彈,或者一個「四合一」響尾蛇VT飛彈發射容器。在2006年T,hales與DCNS是開始合作,修改響尾蛇VT1並整合到Sylver A35垂直發射器裡。在2007年,Sylver A35通過認證。在2008年10月16日,DCNS在南法比斯卡爾羅斯(Biscarosse)的DGA/CELM測試場成功進行Sylver A35發射海響尾蛇VT1防空飛彈的測試。到目前為止,Sylver A35還沒有使用實績。 土耳其合作案 在2017年7月14日宣布與歐洲飛彈聯盟(Eurosam Consortium)簽署了一份協議,準備引進SAMP/T陸基中程防空飛彈(Sol-Air Moyenne Portee Terrain)以及配套的Aster 30防空飛彈系統。在2017年11月,土耳其與法國、義大利兩國簽署參與SAMP/T計畫的合作意向書(letter of intent)。在2018年1月5日土耳其總統Recep Tayyip Erdogan訪問巴黎期間,歐洲飛彈聯盟與土耳其主管軍事採購的國防工業副部長(Undersecretariat for Defence Industries)簽署合約,準備向土耳其輸出Aster 30 Block 1NT反彈道飛彈技術。這項合作將深化土耳其與歐洲的軍事技術合作關係。 先前土耳其在在2013年進行防空/反彈道飛彈系統時,在包括 SAMP/T、美國愛國者、俄羅斯S400等競爭對手中, 決定向中國接觸協商引進紅旗-9(HQ-9)。由於交易條件無法達成共識(尤其是技術轉移額度)等因素,土耳其在2015年11月中旬宣布取消與中國方面的談判。隨後,在2017年12月29日,土耳其與俄羅斯簽署合約,引進俄羅斯S400防空飛彈系統,價值25億美元,第一套可望在2020年5月交付。由於土耳其是北約國家,卻先後打算向中國、俄羅斯等西方潛在敵對國家引進防空飛彈系統,引發西方國家不少顧慮;如果土耳其欲將S400整合到北約規格指管通情、資料傳輸系統中,俄羅斯方面將有機會接觸到這些北約機敏規格,因此北約盟國勢必不讓土耳其將俄羅斯S400整合入土耳其的防空系統中。

Aster-30壽命中期升級(MLU)/次世代地對空中程防空飛彈系統(SAMP/T NG) 在2022年5月24日,英國國防部宣布,Type 45驅逐艦會進行重大升級,成為歐洲第一種同時具備探測、擊毀彈道飛彈能力的軍艦;Type 45的防空/反彈道飛彈升級項目包括換裝Aster-30 Block 1反彈道飛彈(之後會進一步引進Aster-30 Block 1NT),升級艦上的Sampson多功能雷達;整個防空飛彈系統升級稱為海毒蛇防空飛彈升級項目(Sea Viper Evolution Programme,SV-E),除了引進Aster-30 Block 1/1NT以及改進Sampson雷達、戰鬥管理系統之外,還包括新增24枚Sea Ceptor短程防空飛彈。 在2022年12月30日,OCCAR代表法國軍備局(Direction Générale de l’Armement,DGA)與意大利SEGREDIFESA和歐洲飛彈公司(EUROSAM)簽署合約,購買近700枚Aster系列防空飛彈,包括Aster-30 Block 1NT、Aster-30 Block 1以及Aster 15。這些Aster系列飛彈會裝備於法國空軍SAMP/T NG防空飛彈系統、意大利陸軍以及空軍,以及法意雙方的水平線驅逐艦。依照法國國防部說法,從2000年代以來,Aster系列產量已經超過1300枚。 英國的Aster-30壽命中期升級(MLU)項目中,包括將Type 45驅逐艦原有的Aster-30升級到Aster-30 Block 1 Naval UK標準,含戰鬥部升級、更新導航系統軟體以及替換過時組件等。 Aster-15EC升級 在2024年4月11日,Meta Defense報導,MBDA正準備開發Aster-15的升級版,稱為Aster-15 EC。Aster-15 EC在維持彈體與推進器長度不變的情況下,把有效射程延長一倍,使之成為與ESSM類似的中程防空飛彈。此外,改良也會涵蓋飛彈的導引系統軟硬體(含自動駕駛儀、演算法、飛行彈道、計算機硬體等)、減低飛彈的最小接戰距離,使其能更有效應附近迫防禦需求。 與Aster-30 Block 1NT類似,Aster-15 EC也會是法、義進行的水平線飛彈驅逐艦壽命中期升級的重要項目,而法國戴高樂號航空母艦也打算在2027年的翻修時換裝Aster-15 EC。 實戰經驗 2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動大規模攻擊、以色列隨即對哈瑪斯宣戰並進攻加薩走廊後,背後由伊朗支持的胡賽叛軍(Houthi rebels)等伊斯蘭組織也不時攻擊以色列,胡賽叛軍(Houthi rebel)從11月19日開始不時以反艦彈道飛彈、反艦巡航飛彈或攻擊性無人機攻擊紅海上航向以色列或者與以色列有關(屬於以色列或支持以色列的國家)的商船。於是,美國與歐洲各國海軍紛紛在紅海展開護航任務;因此,Aster防空飛彈在服役多年後在此次軍事行動中首開實戰記錄。 在2023年12月8日夜間,在紅海地區執行護航任務的法軍FREMM巡防艦朗格多克(Languedoc D653)以Aster防空飛彈擊落兩架從葉門北部胡賽叛軍控制區域發射的無人機,首開Aster防空飛彈的實戰成功攔截記錄。而在2023年12月15日夜間,剛抵達紅海地區的皇家海軍Type 45飛彈驅逐艦鑽石號(HMS Diamond D34)也用艦上PAAMS/海毒蛇防空飛彈系統擊落一架胡賽無人機,首開英國的Aster防空飛彈實戰攔截記錄。

2024年3月21日早晨,法國海軍部署在紅海的FREDA巡防艦亞爾薩斯號(Alsace

D656)發射Aster防空飛彈,擊落三架胡賽叛軍發射的反艦彈道飛彈。這是Aster防空飛彈首次擊落反艦彈道飛彈的紀錄。

2024年3月21日早晨,法國海軍部署在紅海的FREDA巡防艦亞爾薩斯號(Alsace D656) 發射Aster防空飛彈,擊落三架胡賽叛軍發射的反艦彈道飛彈。此為附近的民船拍攝亞爾 薩斯號連續發射三枚Aster防空飛彈之後的煙跡。 |