Kilo系列柴電攻擊潛艦

(上與下)俄羅斯海軍的Kilo 636.3二號艦頓河畔羅斯托夫號(Rostov-on-Don B-237)首次試航的照片。

該艦日後在俄烏戰爭期間於2023年9月12日夜間在賽瓦斯波多爾的船塢維修時被烏克蘭以巡航飛彈擊毀。

一艘俄羅斯Kilo潛艦的聲納控制席。

俄羅斯用一艘Kilo潛艦(B-871)安裝噴射泵推進系統進行測試,稱為Project 877V。

一艘俄羅斯Kilo潛艦裝填俱樂部(Klub)反艦導彈。

一艘維修中的Kilo潛艦,艦首非耐壓殼被卸下,可以看到前方MGK-400聲納的圓柱陣列,後方則是耐壓殼前端。

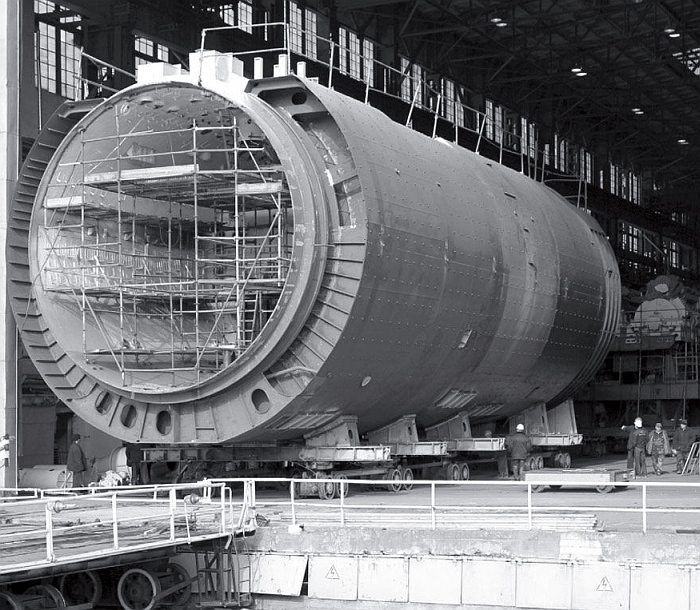

一艘建造中的Kilo潛艦的中部耐壓殼段。

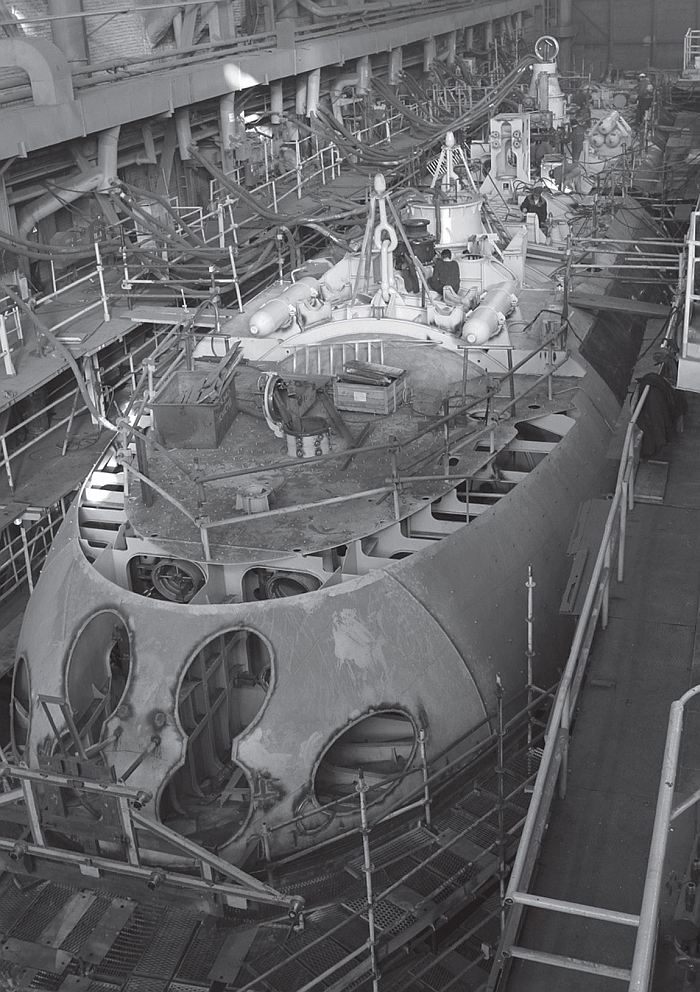

建造中的Kilo潛艦,可以看到前部魚雷發射管部位;艦首下方的聲納陣列已經安裝。後部分段尚未與前部分段合籠。

建造中的Kilo潛艦,此時圍殼跟推進器都還沒有安裝。

一艘俄羅斯Kilo潛艦在船台建造,此時圍殼尚未安裝。

(上與下)一艘在乾塢中的Kilo潛艦。

Kilo潛艦尾部特寫。

航行中的中國Kilo 636型潛艦

越南海軍訂購的首艘Kilo 636MV河內號(HQ-182)

──by captain Picard

|

俄羅斯基洛(Kilo)柴電攻擊潛艦系列 |

||

| 型號 | Project 877/877EKM | Project 636 |

| 尺寸(公尺) | 長72.6m 寬9.9 浮航吃水6.6 |

636:長73.8m 寬9.9 浮航吃水6.2

|

| 排水量(ton) | 877EKM:浮航2325 潛航3075 | 636:浮航2350 潛航3126 |

| 動力系統/軸馬力 |

4DL-42M柴油機*2/2682(Kilo

877)/4023(Kilo 877

EKM) PG-141M推進用電動機*1/5800 PG-142低速巡航用發電機組*1/150 緊急用柴油發電機組*2/204 |

4DL-42M柴油機*2/4023 PG-141M推進用電動機*1/5800 PG-142低速巡航用發電機組*1/150 緊急用柴油發電機組*2/204 |

| 航速(節) | 浮航10 潛航17 |

浮航12 潛航19 |

| 續航力(海浬) |

呼吸管:6880/7節 潛航400/3節 |

呼吸管:7500/7節 潛航400/3節 |

| 最大潛深(公尺) | 實用240 最大300 |

實用240 最大300 |

| 水面偵測/反制系統 |

搜索/攻擊潛望鏡組 MRK-50/50E(877EKM)Tobol平面搜索/導航雷達*1 MRP-25/25E(877EKM)雷達截收系統*1 Squid Head截收定位系統*1 Khrom敵我識別器 |

搜索/攻擊潛望鏡組 MPK-50 Kaskad平面搜索/導航雷達*1 MRP-25E雷達截收系統*1 Squid Head截收定位系統*1 Khrom-M敵我識別器 |

| 水下偵測系統 | MGK-400/400E(877EKM) Rubikon主/被動聲納系統 MG-519 Amfora高頻主動避雷聲納 MG-512 Vint 被動測距聲納 MG-53/MT-553噪音偵測聲納 |

MGK-400EM/400V1(Kilo 636 MV/Kilo.636.3 ) Rubikon 數位主/被動聲納系統 MG-519EM Amfora高頻主動避雷聲納 MG-512 Vint 被動測距聲納 MG-53/MT-553噪音偵測聲納 |

| 作戰系統 |

877EKM:MVU-110EM Uzel戰鬥系統 Andoga導航系統 |

MVU-110EM Uzel戰鬥系統

|

| 乘員 | 約60 | |

| 艦載武裝 |

533mm魚雷發射器*6(攜帶18件魚雷、飛彈,或者24枚DM-1水雷。 Kilo 877使用53-65K、53-56B、53-56BA、SET-53M、SAET-60M、TEST-71M、USET-80、UGST尾流歸向魚雷等。 Project 877EKM使用53-65KE、TEST-71ME魚雷。Killo 877.3可使用3M-54E1俱樂部反艦導彈) Strela-3防空導彈發射器*1(裝備8枚Igla-1防空飛彈) |

533mm魚雷發射器*6(攜帶18件魚雷、反艦飛彈,或者換成24枚DM-1水雷。武器包括53-65KE、TEST-71ME魚雷。Project

636M可使用3M-54E1俱樂部反艦導彈。) Strela-3防空導彈發射器*1(裝備8枚Igla-1防空飛彈)

|

| 使用國 | 俄羅斯、羅馬尼亞、波蘭、阿爾級利亞、印度、伊朗、中國 | 中國、阿爾吉利亞、越南、俄羅斯 |

|

起源 在1974年,蘇聯位於聖彼得堡的紅寶石中央海事設計局設計局(又稱北方設計局,Rubin Central Maritime Design Bureau, St Petersburg)開始規劃一種新型柴電攻擊潛艦,稱為Project 877華沙卡文卡級(Varscavanka class),北約稱為基洛級(Kilo class),首艦B-248於1980年9月於阿穆爾河(即黑龍江)河畔的共青城造船廠(Komsomolskna Amure, Shipyard imeni Leninskogo komsomola) 下水,1980年底交付,1982年成軍。 Kilo 877 基洛級採用淚滴型艦殼,外觀相當寬闊圓潤,前水平舵位於艦首,尾部控制面包括一對水平尾舵以及下方一面垂直方向舵,但沒有上方的垂直舵面。基洛級是蘇聯第一種採用單軸推進的柴電潛艦,噪音較低;以往蘇聯潛艦由於機械故障率較高,都比較偏好雙軸 甚至三軸設計。 Kilo 877浮航排水量約2300噸,潛航排水量超過3000噸,算是大型的柴電潛艦,艦體採用雙殼結構 ,任務潛航深度約240m,最大潛 航深度約300m,艦體預留浮力高達30%,在柴電潛艦裡十分罕見。基洛級的內部分為六個水密艙段,最前端為魚雷蒼,第二個艙區上層指揮室,下層為電瓶室;第三個艙區上層為船員寢室及廚房,下藏亦為電瓶室;第四個艙是為柴油發電機艙,第五個艙視為主推進電動機艙,第六個則為艙室備用電動機 ;由於基洛級的預備浮力極為可觀,因此六個水密艙中任一艙進水都還能確保不沈。早期基洛877的動力系統包括兩具功率各1000kW(1341馬力)的4DL-42M柴油 發電機組、一具最大功率5800馬力的PG-141M潛航用推進用電動機、一具150馬力的PG-142低速巡航用發電機組、二具 各102馬力的緊急用柴油發電機組以及兩組蓄電池(各由120個單元組成),單軸六葉片螺旋槳推進 ,螺旋槳轉速500轉/分,最大潛航速率17節,浮航速率8~10節,以7節速率呼吸管航行具有6000海里續航力,以3節速率潛航則具有400海里的續航力 ,靜音潛航航速約在7到10節,最多能持續在海上作業45天,艦上編制52名人員。基洛級擁有許多降低噪音的措施,包括艦體外層的吸音塗料、 輪機安裝於減震基座上、機艙採取隔音設施等,噪音較以往蘇聯柴電潛艦有顯著降低。 基洛級配備MVU-110EM戰鬥系統,是蘇聯海軍首度在傳統動力潛艦上裝備與西方類似的整合式艦載管理系統,能自動結合聲納、雷達來彙整所有戰術情報,並將相關參數輸入武器系統,能同時追蹤5個目標,並同時自動接戰其中3個目標(另外2個可以靠手動接戰);然而與西方潛艦比起來,877型的射控系統仍比較簡陋。潛艦的船位、航速等導航資訊由Andoga導航系統提供,並自動輸入MVU-110EM戰鬥系統 。基洛級用於水面上的電子系統包括一具MRK-50 Tobol平面搜索/導航雷達、MRP-25雷達截收系統、Khrom敵我識別器以及Squid Head截收定位系統等。基洛級的艦首下方配備MGK-400 Rubikon聲納系統,包括主動偵測、被動監聽、測距以及水下通訊等功能 ,而艦首的大型低頻被動聲納陣列為圓柱狀,直徑約4m;為了減少誤差並強化目標方位辨認能力,這套聲納系統使用雙通道技術 。MGK-400對潛艦目標的最大偵測距離約16~20km,對水面艦目標偵測距離則約60~80km,自動測距功能的涵蓋扇面達130度。除此之外,還配備一具MG-519 Amfora(北約代號Mouse Roar)高頻主動避雷聲納、MG-512 Vint 被動測距聲納以及MG-53/MT-553噪音偵測聲納等。艦上的伸縮式桅杆群包括搜索/攻擊潛望鏡組、MRK-50平面搜索/導航雷達、 北約代號為Squid Head的電子截收定位系統等等。武裝方面,基洛級的艦首上半布置了六支533mm魚雷管,分成上下兩排,而將艦首下半部完全讓給聲納音鼓。艦上的魚雷艙可儲存12件武器,連同魚雷管內的6枚,總共可攜行18件 ,或者換成24枚DM-1水雷,每個發射管能同時裝填兩枚水雷;魚雷艙具有高度自動化的再裝填系統,單一發射管能在15秒內重新裝填完畢,全部6具魚雷管能在兩分鐘內完成裝填作業。基洛級從877M開始,其中兩支魚雷管可以配合發射線導魚雷 。

一艘Kilo潛艦正在裝填53K-65KE反艦魚雷。不同於西方潛艦通過逃生艙口 裝填魚雷,Kilo等俄羅斯柴電潛艦利用艦首魚雷管做為彈藥裝填的通道 ,裝填之前要在調整壓載水艙使艦首上方兩個魚雷管揚起,在艦首前方放置 浮筏來乘接魚雷/飛彈/水雷,通過魚雷管放入艦內。利用艙口裝填需要先在 艙口下方甲板設置通道,卸除幾個地板部件,艦體結構需要有配套設計;而 使用魚雷管裝填則可免除這些設計,但是裝填速率較慢(西方潛艦用艙口

裝填之前,雖然設置通道的程序十分麻煩,一旦設置好則裝填彈藥就很快) 基洛級使用的反艦魚雷包括53-65K、53-56B、53-56BA等反艦魚雷,以及SET-53M、SAET-60M等導向反潛魚雷;而較新的基洛877M、877EKM、636M等使用533mm的53-65K反艦魚雷以及TEST-71ME、USET-80、TEST-96等反潛魚雷。其中,TEST-71ME與TEST-96型 是線導反潛魚雷,TEST-71雷體全長7.9m,全重1820kg,戰雷頭重205kg,採電力推進,使用銀-鋅電池,航速30~45節,航速40節時射程15km,航速35節時射程20km,攻擊深度達400m,採用線導與終端主/被動聲納尋標器 ,尋標器能追蹤1500m以內的水下目標或180m內的水面目標;操作人員能透過導線在魚雷航行途中變更事先選擇的目標,或者控制魚雷在二個軸向中運動。衍生的TEST-71 MKE TV型還附有一個電視攝影機,魚雷射控人員能透過導線獲得TV影像來控制魚雷前進。TEST-96型則是TEST-71型的改良型,性能更加先進,除了反潛之外也能攻擊水面艦艇(意味著魚雷尋標器對抗水面雜波能力的改善),導引模式包含中途線導、終端主/被聲納導引以及尾流導引裝置,可強化反艦作戰能力。 在1990年代,俄羅斯主要的533mm魚雷研製廠商聖彼得堡市水文儀器中央研究所以USET-80反潛/反艦雙用電力推進魚雷為基礎推出改良號TE2,並投入出口市場,隨後在1990年代後期與2000年代初再以之為基礎推出UETT魚雷來搭配出口的Kilo 636潛艦,魚雷上搭載數據引入和遙控裝置。 至於反艦魚雷則為 較舊的Type 53-65型(Type 53-65於1965年服役,改良後的Type 53-65M在1969年服役),是一種尾流追蹤魚雷(WAKE),雷體長度7.2~7.945m,重2070~2300kg,戰雷頭重307kg,使用煤油與過氧化氫的熱力循環發動機,Type 53-65以最大速率44~45節 航行時射程18km(Type 53-65K為19km,Type 53-65M為22km),使用終端主/被動聲納以及尾流歸向導引,可追蹤敵艦尾跡;此外,基洛型也能相容於較老的SET-53M等魚雷。除了魚雷之外,艦上還可 選擇攜帶24枚水雷。 基洛級也是世界上第一種配置防空導彈的潛艦,使用的導彈是衍生自陸軍Igla肩射防空導彈(俄羅斯編號9M-313,北約代號SA-N-8 Gremlin與SA-N-10 Gimlet)的Strela-3型,採用紅外線尋標器,兩者彈頭重2kg,最大射程5km,射程5km,速度1.65馬赫;導彈發射器可能位於帆罩的一支伸縮桅杆上,艦上總共儲存8枚備射彈。不過這種防空武器只能在浮航時使用,而且射程短,主要是在緊急情況(電力耗盡被迫上浮)下自衛之用。 之後,基於外銷需求,Kilo 877系列也陸續推出改良的型號。第一種出現的改良型號是877EK(E代表出口,K代表資本主義),射控系統進行了改良,不過未曾實際建造 。接著出現的是877EKM(M代表改良),艦之後用來外銷的主要就是這種型號。Kilo 877EKM體長度增加1.2m,柴油 主機功率增加50%(各1500KW,約2011.5馬力),換裝更安靜、轉速更低的電動推進器,以完全收入艇內的新型鐵錨取代原本的盾狀錨,並以Aurora合金製造的七葉片螺旋槳取代原本的六葉片螺旋槳,同時換裝新型聲納(如MGK-400E主/被動聲納系統)、射控與導航裝備,武裝方面則追加使用線導魚雷的能力,有兩支魚雷管可以使用線導魚雷,整體靜音性能與作戰能力大幅增加。 Kilo 636 在1990年代初期,北方設計局為了開拓Kilo型潛艦的銷路,以Project 877 EKM為基礎,於1993年推出新一代的Kilo 636型。相較於877 EKM,636型的艦體增長至73.8m,浮航排水量增為2350ton,滿載排水量增至3126ton。增加的艦長咸信主要用於安裝更精良完善的輪機隔音制震基座與艙壁隔音措施,此外 由於增加了燃油攜帶量,作戰半徑獲得延長(以7節速率下續航力延長為7500海里)。636型的主要改進在於靜音項目,包括在艦體外部敷設新型消音瓦,不僅能吸收抑制本身的噪音,還能大幅降低敵方主動聲納的回波強度;此外,使用先進大側傾七葉片螺旋槳,並將螺旋槳轉速降低至250轉/分,能大幅減低空蝕效應的噪音。經過種種降噪措施後,636型取得了比877型更優異的靜音能力 。Kilo 636也以更新型的476型電池取代原本Kilo 877的446型電池,使用壽命由兩年增至五年。 作戰裝備方面,636型擁有新型整合式潛艦戰鬥系統,由AVPOPA的LAMA-EKM多功能指揮控制系統 與AGAT的OMNIBOMNIBUS-E的多功能指揮管制及顯示系統組成,其中OMNIBOMNIBUS-E由三具雙從多功能顯控台組成,能同時處理40~50個目標。 俱樂部反艦導彈射控系統由AGAT提供,擁有一具重550kg的多功能顯控台,透過100M bit/s的Ethernet區域網路連接其他系統,最多能控制8枚相同型號的俱樂部反艦導彈攻擊目標。而LAMA-EKM由兩座多功能整合顯控台組成,使用的軟體為LAMA-ER, 透過自動化資訊整合系(Automated Information and Control System,AICS),整合艦上的導航、聲納、雷達、潛航深度測量、機械控制、電力輪機管理等不同功能,透過一條訊號纜線與Club反艦 導彈系統連接,而與武器系統連接的傳輸線路有五組。LAMA-EKM不僅整合各感測器的資訊,同時自動計算射控參數並輸入武器,並對艦上人員提出戰術以及武器選擇等方面的建議。LAMA-EKM的整合訊息顯示系統能同時處理50個目標,追蹤其中的10個,一次導控最多4枚魚雷攻擊其中1~2個目標,整個射控計算只需3秒便能完成 。艦上的自動化控制系統為Palladij-M型,負責水面與水下的航行控制,整合有控制各個舵面的PIRIT航行姿態控制系統,具備一個多功能顯控台,具備自動的故障檢查能力。 偵測方面,636型換裝經過改良的MGK-400EM數位化聲納系統, 其後端系統經過大幅改良,具備更好的數位化程度與資料處理能力(資料處理部分實現數位化,但聲納信號處理部分仍使用類比組件),並具備目標識別功能 。而MG-519高頻主動聲納也升級為MG-519EM,提升過的後端使其具備更好的解析能力,例如偵測水雷等小型目標;至於敵我識別器也升級為Khrom-M。武裝方面,636型仍維持六具533mm魚雷發射器,主要的改良在於增加俄製3M-54E1俱樂部(Club-S,Kalibr的外銷版)潛射反艦 導彈的發射能力,其戰鬥部重450kg,射程達220km。 建造/銷售狀況 在1980至1991年,總共有23艘Kilo 877(另有四艘未能完工)進入蘇聯海軍服役,至2000年代初期約還有14艘在俄羅斯海軍現役,7艘封存備役。 此外,俄羅斯還用一艘Kilo潛艦B-871來測試噴射泵推進系統,稱為Project 877V,是全世界唯一一艘使用噴射泵推進器的柴電潛艦(噴射泵推進器雖然噪音較低但也減損推力,通常用於動力充裕的核能潛艦);此外,俄羅斯還建造一艘Project 877LPBM(B-800)實驗艦。上述這些蘇聯/俄羅斯自用的基洛系列都由共青城造船廠以及位於下新城的Gorky, Krasnoe Sormovo imeni A.A. Zhdanova建造,Gorky廠在1992年以後成為紅沙漠造船廠(Nizhny Novgorod, Krasnoye Sormovo) 。

一艘屬於伊朗海軍的Kilo級潛艦。 此外,俄羅斯歷年來也銷售了 超過30艘各型Kilo系列給國外客戶,使得整個Kilo系列成為全球僅次於德國209系列的暢銷柴電潛艦。許多對外銷售用的Kilo,艦體工程都來自於原蘇聯海軍的預備用艦體,造船廠先建造艦體 粗胚,等到狀況需要時(例如戰爭爆發或補充戰損)才正式 建成;這是蘇聯平時儲備艦體準備打大規模戰爭的戰略預案,而建造這些艦體粗胚也有助於在蘇聯「計畫性經濟」之下維持許多造船廠的產能,然花費資源來維持實際上過剩的產能,是蘇聯軍備計畫拖垮經濟的原因之一。在1986年,波蘭獲得一艘Kilo 877E,基本性能與Kilo 877相當,而羅馬尼亞則獲得一艘Kilo 877 EKM。在1987年,兩艘Kilo 877 EKM交付阿爾級利亞 ,俄羅斯並在2000年代初期向阿爾及利亞提供TEST-71ME反潛魚雷給這些Kilo級。 在蘇聯解體前後,伊朗購買三艘Kilo潛艦;在1993年交付第二艘Kilo給伊朗時,雖然美國表達強烈抗議,俄羅斯仍依約交付(據說美國海軍為此派出洛杉磯級核能攻擊潛艦一路追蹤 交付伊朗途中的第二艘Kilo潛艦)。在美國揚言制裁報復的施壓之下,俄羅斯在1995年1月承諾不再進一步出售軍火給伊朗,不過先前簽約購買的武器仍會履約 ,因此伊朗購買的第三艘Kilo潛艦仍在1996年1月中旬交付。日後伊朗的Kilo潛艦需要大修時,伊朗要求潛艦能在其境內船廠進行整修,但俄羅斯堅持潛艦必須回俄羅斯的船廠進行大修,並拒絕向伊朗提供維修計畫與零組件,這違反了伊朗的軍事獨立政策;另外,俄羅斯在2006年聯合國安理會關於對伊朗發展核武進行制裁的第1737號決議中並未反對,伊朗與俄羅斯的關係就此開始逐步生變,隨後歷年來聯合國安理會進一步擴大伊朗制裁時,俄羅斯也沒有阻撓。因此,伊朗擔心潛艦如送回俄羅斯整修將無法歸還,因此以逆向工程摸索的方式,自行整修Kilo潛艦;在2012年5月底,伊朗媒體宣布,在沒有俄羅斯的支援之下,伊朗自行完成了對一艘Kilo潛艦的整修,更換了包括動力與傳動組件、舵面、螺旋槳推進器、泵和電子設備在內的各項伊朗國產裝備 ,甚至加上伊朗自行生產的消音瓦。 印度在1986至1991年購入8艘Kilo 877潛艦,在1999與2000年又獲得兩艘改良後的Kilo 877 EKM。阿爾吉利亞在2006年中旬與俄羅斯簽約購買二艘Kilo 636M潛艦,由聖彼得堡海軍造船廠(Admiralteyskiye Verfi)建造,價值4億美元,首艦在2006年開始建造,二號艦在2007年開始建造,兩艦在2010年交艦成軍,這是該國第二度向俄羅斯訂購基洛系列潛艦 。 在2005年,阿爾吉利亞和俄羅斯簽約,為兩艘Kilo 877 EKM進行升級,兩艦分別在2007年和2010年完成改裝重新交付阿爾及利亞。 在2012年9月25日,俄羅斯宣稱收到阿爾吉利亞增購兩艘Kilo 636M(又稱Project 636.1)的採購意向書,在2014年上半正式簽約,總價值12億美元,由聖彼得堡海軍造船廠建造,首艦2017年3月中旬下水 ,兩艦分別在2018年10月2日和2018年11月27日離開聖彼得堡造船廠,2019年1月9日在阿爾及利亞舉行成軍典禮。在2023年8月5日,Kimo Dial在推特上透露,報導指出阿爾及利亞海軍會再從俄羅斯增購兩艘改進型Kilo 636 Varshavyanka潛艦。 中國在1994簽約購買二艘Kilo 877EKM潛艦,1996年購買二艘Kilo 636潛艦,在2002年又簽約購買八艘Kilo 636M潛艦,取代印度成為Kilo系列潛艦的最大海外用戶。 越南的Kilo 636MV潛艦 |

越南海軍訂購的首艘Kilo 636MV河內號(HQ-182)

2015年5月7日越南海軍節閱艦式上的兩艘Kilo 636MV河內級潛艦

(上與下)2015年5月7日越南海軍節閱艦式上的Kilo 636MV潛艦,前方同樣是越南購自俄羅斯

、2010年代服役的Project 11661E獵豹3.9型巡邏艦首艦丁先皇號(Dinh Tien Hoang HQ-011)

(上與下)在2017年12月22日,越南國家電視台第一頻道播出越南海軍Kilo 636MV柴電潛艇首次發射3M54E俱樂部反艦導彈

的報道。上為越南海軍軍港內為Kilo潛艦裝填俱樂部導彈的畫面,下圖是Kilo潛艦的戰情中心。

|

在2009年4月底,俄羅斯媒體宣布越南將斥資18億美元向俄羅斯購買六艘Kilo 636MV型潛艦,建造廠為Admiralteyskiye Verfi船廠 ;至2009年12月15日,越南宣布與俄羅斯正式簽約,購買六艘Kilo 636MV潛艦, 合約總值18至21億美元(如果加上新建基地與後勤支援設施以及配套的武器彈藥,合約總值達到40億美元左右),一同簽約的還包括如採購SU-30戰鬥機在內的項目,而這是越南海軍首度擁有潛艦。 越南購買的Kilo 636 MV使用最新的科技,包括最新改良的MGK-400EM(又稱為MGK-400V1)聲納系統、新的光電型攻擊潛望鏡(包含電視攝影機、紅外線熱影像儀與雷射測距儀)以及更適合熱帶環境的空調系統 。配合這批潛艦,越南也一併購買3M-54E俱樂部(Klub,北約代號SS-N-27)潛射反艦導彈(50枚),以及53-65反艦魚雷和TEST-71反潛/反艦魚雷(兩種各80枚)。在2010年3月,越南也與俄羅斯洽商,在金蘭灣建設一個供Kilo潛艦使用的基地。 根據外電消息,早在2002年,越南就在印度協助下開始訓練潛艦操作人員。在2011年6月5日,越南國防部長又表示,將繼續採購第二批六艘Kilo 636MV型潛艦,總值將達到30億美元。 在2012年8月28日,越南訂購的首艘Kilo 636 MV在聖彼得堡造船廠下水,命名為河內號(Ha Noi HQ-182),在2013年11月31日由運輸船Rolldock Sea號運抵越南,2014年1月15日成軍,二號艦胡志明市號(Thành phố Hồ Chí Minh HQ-183) 也在次日交艦,全部六艘至2017年交付完畢。依照俄羅斯方面的說法,越南訂購的首艘Kilo 636M河內號在試航期間表現出色,能持續在海上航行超過100天,期間包括超過12天的潛航。

越南訂購的首艘Kilo 636 MV潛艦河內號(Ha Noi HQ-182)在2012年8月28日在聖彼得堡下水。

越南訂購的前兩艘Kilo 636 MV潛艦 河內號(右)與胡志明市號(Thành phố Hồ Chí Minh HQ-183) ,攝於2013年初。

越南首艘Kilo 636MV潛艦河內號在2013年12月31日由運輸船Rolldock Sea號運抵越南 金蘭灣水域的照片。

2017年12月22日,越南國家電視台第一頻道播出越南海軍Kilo 636MV柴電潛艇 首次發射3M54E俱樂部反艦導彈的畫面。 俄羅斯自用Kilo 636.3 |

俄羅斯第一艘Kilo 636.3型潛艦新羅西斯克號(Novorossiysk B-261)建造中的畫面,

攝於2011年2月4日。

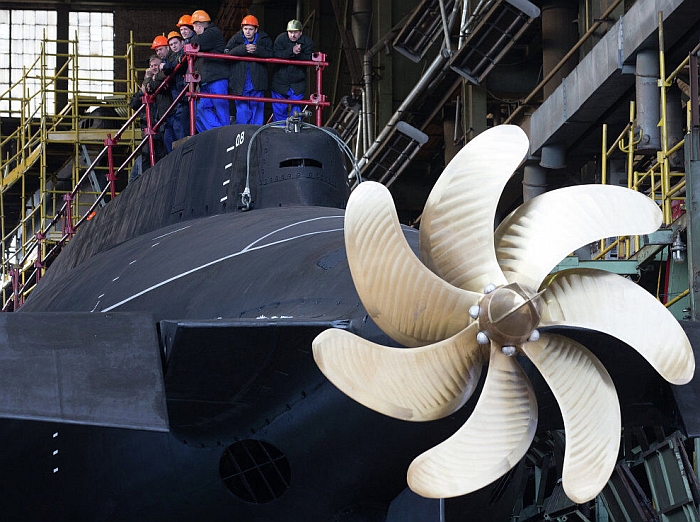

(上與下三張)俄羅斯海軍訂購的Kilo 636.3的二號艦頓河畔羅斯托夫號(Rostov-on-Don B-237)

於2014年6月26日下水時的畫面。注意大側傾七葉片螺旋槳以及艦尾控制面。

頓河畔羅斯托夫號下水時,先被移到乾塢再沈降入水。

(上與下二張)俄羅斯海軍的Kilo 636.3二號艦頓河畔羅斯托夫號(Rostov-on-Don B-237)首次試航的照片。

該艦在俄烏戰爭期間於2023年9月12日夜間在賽瓦斯波多爾的船塢維修時被烏克蘭以巡航飛彈擊毀。

(上與下)一艘試航中的俄羅斯Kilo 636.3

建造中的Kilo 636.3堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克號(Petropavlovsk-Kamchatsky B274)的艦首,此為艦首聲納基座。

攝於2018年。

|

雖然俄羅斯在2000年代推出了新的Project 677拉達級(Lada class,亦由Admiralteyskiye Verfi廠建造),然而這型潛艦的建造測試工作極不順利,首艦聖彼得堡號(Sankt Petersburg B-585)開工以來歷經漫長的13年才在2010年 服役,然而據說聖彼得堡號的推進系統、聲納、戰鬥系統仍有許多問題遲遲無法解決,後續艦的建造計畫無法如期完成,這使俄羅斯不得不設法延長現役Kilo潛艦的役期,甚至開始新造改良型的Kilo;當然,另一種可能性是1990年代規劃與建造的拉達級艦體尺寸較小(潛航排水量近1800噸),不符合2010年代以後俄羅斯海軍的需求,使俄羅斯選擇潛航排水量超過3000噸、十分成熟的Kilo 636設計。在2010年8月20日,俄羅斯聖彼得堡的Admiralteyskiye Verfi船廠舉行了為俄羅斯建造的第一艘Kilo 636.3型潛艦新羅西斯克號(Novorossiysk B-261)的安放龍骨儀式,會建造六艘同型艦裝備於黑海艦隊。 Kilo 636.3的規格應該與同時期為越南建造的Kilo 636MV類似,擁有改進後的偵測與作戰系統、改進型MGK-400聲納系統、HF與CB頻道的拖曳式通信天線、光電潛望鏡(含紅外線熱影像儀、電視攝影機、雷射測距儀等)、Brick Gropu and Snoop的TRAY-2導航雷達。艦首內裝備改進的MGK-400M(Rubikon-M)艦首主/被動陣列聲納,圓柱型的聲納陣列直徑7.5m,由1008個水聲換能單元構成,能同時形成540個主動聲納波束,並具備探測水雷的能力(估計有效距離可達1500m以上)。Kilo 636.3配備LAMA-EKM武器射控系統,顯控台集結了航行操作與戰術功能,能同時追蹤六個目標並為這些目標制訂交戰計畫,指揮線導魚雷同時攻擊其中兩個。

2010年出現的一張俄羅斯原有Kilo 877改進型(上)與Kilo 636.3(最下圖)的概念圖。

在2013年11月,即將出廠下水的俄羅斯第一艘Kilo 636.3新羅西斯克號(Novorossiysk B-261)

(上與下)在2013年11月底,完成下水儀式並從廠房中推入沈降乾塢的新羅西斯克號

(上與下)新羅西斯克號利用沈降乾塢下水。

俄羅斯海軍Kilo 636.3二號艦Rostov-on-Don(B-237)(遠處)於2014年6月26日下水時的畫面。

首艘俄羅斯自用的Kilo 636.3新羅西斯克號(Novorossiysk B-261)於2013年11月28日下水 ,12月展開碼頭測試,2014年4月開始試航 ,2014年8月22日交付俄羅斯海軍;而這批六艘Kilo 636.3之中的六號艦Kolpino(B-271)則在2016年11月下旬服役。 在2015年12月8日,Kilo 636.3的二號艦頓河河畔羅斯托夫號(Rostov-on-Don B-237)在黑海海域朝敘利亞境內亞卡拉省的伊斯蘭國(ISIS)組織的目標發射了四枚口徑(Kalibr)PL潛射巡航陸攻飛彈,擊毀了兩個地面目標,這是此型潛艦首次投入實戰。頓河河畔羅斯托夫號稍早在2015年10月上旬在波羅的海的喀拉施塔德港進行維修時,碼頭一度遭到封鎖,可能就是在此時裝置了口徑陸攻飛彈。這是俄羅斯支持敘利亞阿薩德政權,並報復ISIS在10月31日將一架飛埃及的俄羅斯班機在空中炸毀的行動。 在2016年1月26日,俄羅斯海軍造艦部門主管Vladimir Tryapichnikov宣布,俄羅斯海軍將增購六艘Project 636.3改進型Kilo潛艦,裝備於俄羅斯太平洋艦隊,這批潛艦仍由聖彼得堡的將軍造船廠(Admiralteyskiye Verfi)建造。Vladimir Tryapichnikov表示,俄羅斯太平洋艦隊需要10到12艘現代化的柴電潛艦,與核能潛艦部隊搭配,以確保抗衡此區域的美國海軍和日本海上自衛隊潛艦兵力。第二批增購的六艘Kilo 636.3之中,頭兩艘彼得羅巴甫洛夫斯克號(Petropavlovsk-Kamchatsky)和沃爾霍夫號(Volkhov)於2017年7月28日在將軍造船廠船廠開工。在2020年8月25日,俄羅斯TASS新聞社報導,在國際軍事技術論壇(International Military-Technical Forum ,ARMY-2020)期間,俄羅斯海軍簽約訂購兩艘Project 636.3改良型Kilo潛艦以及一艘Project 677拉達級潛艦(六號艦),都由將軍造船廠建造。 依照署名Jive Turkey的前美國海軍聲納人員在2019年8月的網路視頻節目,俄羅斯一艘Kilo 636M潛艦在2015年6月出海試航時,美國海軍部署在巴倫支海出海口的單位對其進行了觀察,觀察發現包括這艘潛艦水面渡航速度可達17節,最大潛航衝刺速率可達25節,潛航深度至少300m,聲噪強度(距離1碼)約117分貝。 在2025年9月27日,Telegram上的帳號VChK-OGPU披露一份文件指出,俄羅斯Kilo 636.3潛艦新羅西斯克號(Novorossiysk)在地中海作業時,燃油系統受損,漏油累積在艙底(bilges),有失火爆炸的風險,因而被迫浮出水面;由於該艦人員沒有能力處理問題,被迫將艙底累積的油料直接排入海中,減低艦上失火爆炸的危險。新羅西斯克號也被迫以浮航通過直布羅陀海峽。 2023年9月12日:烏克蘭飛彈攻擊頓河畔羅斯托夫號 2022年2月24日,俄羅斯片面承認從烏克蘭頓巴斯(Donbas)區域分離的頓內次克(Donetsk)、盧甘斯克(Luhansk)(2014年) 為獨立國家兩天後,以對烏克蘭進行非軍事化為由,全面入侵烏克蘭。在隨後俄烏戰爭期間,部署在黑海艦隊的Kilo潛艦是俄羅斯朝烏克蘭發射口徑(Kalibr)巡航飛彈的平台之一。

2023年9月12日白天遭攻擊前的賽瓦斯波多爾船廠,可以看到登陸艦 明斯克號(BDK-43)與Kilo 636.3潛艦頓河畔羅斯托夫號 (B-237)

2023年9月13日白天遭攻擊之後的賽瓦斯波多爾船廠,停放明斯克號 (BDK-43)與 頓河畔羅斯托夫(B-237)號的船塢都有明顯焚燒破壞的 痕跡。明斯克號艦體似乎已經傾斜。 在2023年9月12日夜間至9月13日,烏克蘭向克里米亞的賽瓦斯波托爾(Sevastopol)的海軍船塢發動巡航飛彈攻擊, 造成船廠大火;依照9月13日上午衛星照片研判,在乾塢裡的一艘Kilo 636.3潛艦頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don B-237) 以及一艘蟾蜍級登陸艦明斯克號(Minsk BDK-43)都被擊中;根據衛星照片,明斯克號似乎是船樓直接被擊中,另一張照片顯示上層船樓、煙囪等都已經燒毀,焚燒後的桅杆清晰可見。而頓河畔羅斯托夫號(B-237)艦首被擊中有破洞與焚燒的痕跡。烏克蘭動用的應為英國援助的暴風之影/SCALP-EG巡航飛彈。 俄羅斯國防部也在9月13日證實,烏克蘭用巡航飛彈攻擊了克李米亞的賽瓦斯波托爾,導致塞凡堡造船廠起火,兩艘船艦受損。 俄國國防部於在9月13日在Telegram上證實,烏克蘭武裝部隊向謝爾戈.奧鍾尼基岱(S. Ordzhonikidze)修船廠發射了10枚巡航飛彈,並派出3艘無人艇跨海向黑海艦隊一支分隊發動攻擊。俄羅斯國防部宣稱,防空系統擊落7枚烏克蘭的巡航飛彈,瓦西里.畢可夫號(Vasiliy Bykov)巡邏艦摧毀了3艘無人艇。船廠被敵方巡航飛彈擊中,兩艘維修中的船艦受損。賽瓦斯波托爾市長拉茲沃扎耶夫(Mikhail Razvozhayev)在Telegram上寫道,他在造船廠火災現場,初步估計這起攻擊至少造成24人受傷。

9月18日披露的而頓河畔羅斯托夫號(B-237)潛艦照片,前部上方被飛彈 直接擊中;破洞規模之大應該不是純粹由飛彈戰鬥部造成, 而是飛彈引爆魚雷艙內武器後的殉爆,前部魚雷艙、艦首聲納艙等 應該都已經被摧毀。

9月18日披露的而頓河畔羅斯托夫號(B-237)潛艦照片,右舷中部炸出的 大洞應該是飛彈穿入後SCALP-EG第二級戰鬥部引爆以及艦首魚雷艙內武器 殉爆而造成。照片顯示艦體中段內部似乎仍在燃燒。 隨後在9月18日,衝突情報團隊(Conflict Intelligence Team,CIT)在X上披露頓河畔羅斯托夫號潛艦被擊中後的情況,比原先衛星照片顯示的還要嚴重。一如衛星照片,該艦帆罩圍殼前部的艦首船體被一枚巡航導彈直接擊中,外殼與耐壓殼破了一個大洞,艙室內部已經暴露;此外,艦體中部右舷側面也被炸出一個大洞,該處是電池艙、機艙等重要部位,且照片顯示其內火勢似乎還沒有熄滅。由於頓河畔羅斯托夫潛艦是在船塢內被攻擊,艦體中部右側的洞不太可能是飛彈撞擊點,加上SCALP-EG裝備專門用於堅固目標的450公斤雙級BROACH戰鬥部(第一級先破壞外殼讓飛彈進入,第二級戰鬥部延遲一小段時間讓飛彈靠剩餘動能進入目標內部才引爆,增加對內部的破壞效果),因此潛艦艦首與側面的大洞很應該是單枚SCALP-EG命中所造成,飛彈應從艦首上方穿入,由於艦首破洞遠大於SCALP-EG戰鬥部可以造成的破壞規模且鋼板有向外彎曲的跡象,應該是誘爆了魚雷艙內的武器造成的破壞,艦首的武器艙以及下方聲納艙室應該都遭到摧毀;而飛彈穿入後第二級戰鬥部引信引爆以及武器誘爆造成了艦體側面的第二個破洞。依照受損的程度,頓河畔羅斯托夫潛艦應該已經損壞到無法修復;即便要處理重建,也勢必要送回原本建造的聖彼得堡造船廠,不可能在黑海處理。 2024年8月2日:烏克蘭再次以飛彈攻擊頓河畔羅斯托夫號

2024年8月2日夜間,烏克蘭以ATACMS飛彈攻擊賽瓦斯波多爾一帶, 並宣稱擊毀了剛修復、正在試航的頓河畔羅斯托號潛艦。 雖然當時外界評估認為頓河畔羅斯托夫號無法修復,但在2024年7月中旬,俄羅斯TASS新聞社引述俄羅斯軍工消息表示,頓河畔羅斯托號夫已經完成修復,日前離開船塢。然而緊接著在2024年8月3日,烏克蘭軍方宣布於8月2日晚間,使用飛彈(應為美製ATACMS)擊毀在克里米亞半島賽瓦斯波多爾地區的頓河畔羅斯托號;烏克蘭宣稱,當天晚上的攻擊也擊毀了附近四個S400M防空飛彈發射器。

2024年5月6日衛星照片顯示賽瓦斯波托爾的Kilen灣的13號修船廠37號碼頭,碼頭兩側 架起工作棚架準備工程;隨後就在之間架起大型偽裝網來遮蔽頓河畔羅斯托號。

2024年中旬,網路上出現賽瓦斯波托爾的Kilen灣的13號修船廠37號碼頭, 有一個大型偽裝網,底下就是施工中的頓河畔羅斯托號。

2024年6月26日,民用Planet Labs衛星照片拍攝第13號修船廠的37號碼頭。注意碼頭北邊、偽裝網末端露出了頓河畔羅斯托號的艦尾。

(上與下)上圖是2024年6月底第13號修船廠的37號碼頭的偽裝網,下圖是 8月2日遭到烏克蘭飛彈攻擊之後的衛星照片,偽裝網被打掉一截,而上一張 衛星圖中在船廠碼頭另一邊的起重駁船被調到偽裝網後方,應該是 來處理遭到擊中的頓河畔羅斯托號。

(上與下)2024年8月上旬,遭到攻擊後的第13號修船廠37號碼頭,可以清楚看到偽裝網受的破壞 ,而頓河畔羅斯托號受損程度則不明。

依照稍後的消息,頓河畔羅斯托夫號在2023年9月遭重創之後,進入賽瓦斯波多爾的SevMorZavod船廠整修了大半年,再次下水後拖到Kilen灣的13號修船廠、37號碼頭繼續施工,期間俄羅斯在泊位上架設了大型偽裝網來遮蔽潛艦。然而,在賽瓦斯波多爾的支持烏克蘭人士拍到了照片,上傳到社交媒體;到了2024年6月26日,民用Planet Labs衛星照片拍攝第13號修船廠的37號碼頭,可以看到碼頭北邊,這艘Kilo潛艦的艦尾露出了偽裝網。在8月2日夜間烏克蘭對該區域發動攻擊,之後的衛星照片可以看到37號碼頭的偽裝網在被攻擊後缺掉一截,此外該船廠的大型起重駁船也被調來緊鄰偽裝網,極可能是來協助處理被擊中的頓河畔羅斯托夫號;但此時無法判斷頓河畔羅斯托夫號在此次攻擊受到的毀傷程度。 2025年12月:烏克蘭UUV攻擊

2025年12月15日,烏克蘭一艘UUV攻擊停在新羅西斯克基地的Kilo 636.3潛艦 在2025年12月15日,烏克蘭國家安全局 (Security Service of Ukraine, SBU)公布一段視頻,宣佈以一艘海底寶貝(Sub Sea Baby)水下無人載具(UUV) 成功攻擊了停泊在新羅西斯克(Novorossiysk)的俄羅斯海軍一艘Kilo 636.3潛艦,確認造成嚴重損害而使該艦退出戰鬥; 這是SBU第13軍事反情報總局和烏克蘭海軍合作的聯合行動。視頻中,這艘UUV穿過港口防波堤, 然後轉彎進入一段停了多艘水面艦與潛艦的碼頭,最後擊中停在最裡面的一艘Kilo 636.3潛艦。 SBU宣稱,這艘潛艦攜帶口徑巡航飛彈,多次用來襲擊烏克蘭本土。 烏克蘭宣稱,由於這次成功攻擊,俄羅斯黑海艦隊將被迫從克里米亞塞瓦斯托波爾灣撤離。 這是首次以水下無人載具成功攻擊敵方作戰船艦的案例。這也是俄烏戰爭中,第二艘被烏克蘭成功攻擊的Kilo 636.3潛艦

印度的Kilo 877 EKM |

一艘屬於印度海軍的Kilo 877EKM攻擊潛艦。

正在船廠接受改良作業的印度Kilo潛艦。

|

印度增購的改良型Kilo 877.3型艦INS Sindhurakshak(S-63) 印度在1986年購入8艘Kilo877 EKM,其中7艘由Admiralteyskie verfi船廠建造,一艘由Nizhny Novgorod廠建造,從1986至1991年服役。印度的Kilo 877 EKM浮航排水量2325噸,潛航排水量3076噸,艦體長72.6m,舷寬9.9m,吃水6.6m,艇上編制52人,能持續在海上操作42天。印度的Kilo 877配備Uzel MVU-119EM戰鬥系統、MGK-400艦首主/被動聲納、MGK-519高頻主動聲納、一具MRP-25(北約代號Snoop Tray)導航雷達。爾後,印度又追加兩艘Kilo潛艦,由Admiralteyskie verfi廠建造;首艘Sindhurakshak(S-63) 仍為Kilo 877EKM規格,而二號艦INS Sindhurakshak(S-63)則是改良後的Kilo 877.3規格建造(相當於Kilo 636),也是印度第一艘能發射俱樂部反艦導彈的潛艦。在1996年,印度海軍曾讓所屬的一艘877EKM與一艘德國設計的TR1500型潛艦進行對抗,結果877EKM在20海里的距離率先捕捉到TR1500,但此時TR1500卻沒有發現877EKM。 印度隨後也與俄羅斯簽約,從1997年開始陸續將9艘Kilo 877EKM升級為Kilo 636的水平 ,合約價值8000萬美元,此計畫稱為project 08773。在這次改裝中,這些Kilo 87將聲納系統由MGK-400/MGK-519升級為MGK-400EM/MG-519EM,換裝NCS-MK-02無線電通信系統與Porpoise雷達,改進冷卻系統來提高艦上裝備的運作可靠性,並增添了俄製3M-54E1俱樂部(Klub)潛射反艦 導彈的運用能力。根據2006年7月的消息,印度升級的Kilo潛艦中,有六艘會加裝3M-14E陸攻型Klub-S導彈。首艘排定改裝的Kilo 877潛艦INS Sindhuvir號(S-58)於1999年改裝完成 ;除了INS Sindhukirti(S-61)是在該艦母港Vishakhapatnam的 印度斯坦造船廠(Hindustan Shipyard Ltd,HSL)進行改裝之外,其餘各艦都是在俄羅斯的北方造船廠(Severodvinsk, Zvezdochka)與聖彼得堡Admiralteyskie verfi船廠改裝 。原本印度海軍希望所有Kilo潛艦都在俄羅斯船廠進行翻修,但因為政治力介入等因素,使得INS Sindhukirti改在國內HSL船廠進行工程。此一改裝工程卻 非一帆風順,俄羅斯改裝完成的第四艘Kilo 877EKM潛艦INS Sindhuvijay(S-62)在2007年9月至12月間進行六次俱樂部導彈試射皆告失敗,導致印度 在2008年1月宣布拒絕接收該艦。此外,另一艘Kilo潛艦INS Sindhughosh(S-55)的四次俱樂部飛彈試射,只有兩次成功。俄方推測此一問題出在艦上 為射控系統提供初始位置資訊的慣性導航系統與導彈匹配不良,導致飛彈在初始化階段就獲得錯誤資料。 唯一在印度本國HSL廠改裝的Kilo潛艦INS Sindhukirti(S-61)號在2006年6月進塢展開中期翻修與現代化工程 ,原訂在三年完成,然而進度嚴重落後,到2014年都未完成;據說Sindhukirti號進入船塢之後,船廠才開始購買相關設備、與俄羅斯協商技術協助事宜等。 在2009年,印度海軍Sureesh Mehta上將表示,在展開INS Sindhukirti翻修工程時,印度本身沒有合格的人才,採購程序發生了很多問題,所以花費了較長的時間。進行相同工作時,俄羅斯船廠會編制200名人員以三班輪工,在兩年完成改裝工程;而HSL只分派50名人員進行INS Sindhukirti的翻修工程。HSL廠宣稱Sindhukirti號能在2015年3月重新交付印度海軍 ,但Sindhukirti長年放在乾塢中,艦體結構很可能已經出現永久性損壞(墩坐的船隻沒有水支撐,整體結構受力不均勻)而無法修復。 經過9年的翻修工程之後,INS Sindhukirti終於在2015年5月23日出塢。 在1997年回到俄羅斯進行改裝的INS Sindhuvir號(S-58)以一種由德國設計、在印度本國生產的電池來取代原本的俄製電池,壽命可達5年,而電池冷卻裝置也予以變更。INS Sindhuvijay(S-62)在改裝時還加裝新的CCS-MK無線電通信系統,以及國產的Panchendriya套件,包含一具印度國產USHUS聲納 (應仿自俄羅斯MGK-400)以及配套的射控系統;而INS Sindhugosh(S-55)也進行了相同的改裝。根據詹氏防衛2000年11月的報導,印度購入經過改良的TEST-71ME-NK魚雷,航速40節時射程為20km。而根據媒體在2007年5月初的報導,印度已經在其中兩艘kilo潛艦上安裝本國防衛電子研究實驗室(Defence Electronics Research Laboratory ,DLRL)開發的Porpoise電子截收系統(ESM),並準備全面配備於所有的Kilo潛艦上。

在印度斯坦造船廠(HSL)翻修中的INS Sindhukirti(S61)。該艦在2006到2015年在HSL船廠 進行了漫長的翻修工程,到2017年8月再次由該船廠負責維修。 在2014年,印度國防採辦議會(The Defence Acquisition Council)提出為四艘俄製Kilo潛艦進行翻修延壽的計畫,使其服役壽期延長10年左右;而HSL船廠此時再度為INS Sindhukirti負責延壽工程,該廠提案的報價為150億盧比。INS Sindhukirti的維修工程在2017年8月在HSL船廠開始,到2019年8月時,延壽工程即將完成。

2013年8月14日凌晨1時,印度海軍Kilo潛艦INS Sindhurakshak(S63)在孟買船塢進行彈藥裝填 作業時,俱樂部反艦飛彈走火引發劇烈爆炸,巨大的火球照亮周圍地區的夜空。

INS Sindhurakshak陷入熊熊火海的現場照片,附近停有幾艘印度海軍潛艦。

INS Sindhurakshak爆炸沈底後,印度多次試圖進入該艦搜尋可能的生還者,但完全失敗。 此時INS Sindhurakshak只剩帆罩頂部微微露出水面。

INS Sindhurakshak在2014年6月7日被打撈出水的畫面。 在2008年1月10日,INS Sindhughosh(S-55)在孟買附近浮航時與一艘貨船MV Leeds Castle發生碰撞意外,Sindhughosh號的帆罩受損,使該艦停役一個月進行整修,事件發生時這艘潛艦正實施靜默,雷達、聲納與潛望鏡都關閉。在2010年2月26日,INS Sindhurakshak(S-63)發生一起電池火災意外,造成1人死亡、2人受傷。在2014年1月17日下午,INS Sindhughosh在返回港口時又發生 撞上岸邊擱淺的意外,該艦原訂於下午4時返港,但因故延遲到5時30分左右,此時已經開始退潮,碼頭水深變淺,可能是導致意外的因素。 在2013年8月14日凌晨1時,INS Sindhurakshak在孟買的船廠中突然發生劇烈爆炸,潛艇迅速沈底(只剩帆罩頂部露在水面上), 艇上有18名官兵(3名軍官與15名水兵)喪生;而當時停在旁邊同型潛艦INS Sindhuratna(S59)也受到Sindhurakshak爆炸時四散的碎片波及,蒙受若干損害。此時,INS Sindhurakshak剛剛在2012年底完成價值約8000萬美元的前述升級工作(2010年6月4日與北方造船廠簽署合約,2012年10月底展開海試) 。稍後印度海軍透露,當時Sindhurakshak號正在處理彈藥的碼頭進行武器裝載作業,並已經完成後武器艙的裝載,正在裝前武器艙;由於操作失誤(或線路短路等故障) ,兩枚已經裝艦的俱樂部反艦飛彈走火發射,一枚從魚雷管射出後擊中碼頭安全牆,另一枚在艦內 爆炸並引爆魚雷室內其他武器,劇烈的爆炸將艦首炸開,15分鐘之內就進水沈底。由於艦首空間在劇烈爆炸燃燒後已經變形融化,印度方面曾14次嘗試以潛水方式進入Sindhurakshak號內部 尋找生還者,但全部失敗,最後以拖船將潛艦拖至較安全的水域進行處理,以免進一步引爆艦上可能殘存未爆的武器。 在2014年1月,印度內閣批准開始打撈INS Sindhurakshak的工作。經過5個月努力後,Sindhurakshak號在2014年6月7日被打撈出水。由於Sindhurakshak在爆炸中受損嚴重且泡水過久,評估認為已經不可能修復。 在2017年6月,印度海軍正式宣布將Sindhurakshak號除役。 依照2013年中旬的消息,此時印度海軍10艘Kilo系列潛艦中,只有一半能正常值勤,而因意外折損Sindhurakshak號對印度海軍更是一大打擊。 折損了Sindhurakshak號以及連帶波及另一艘同型艦後,此時印度海軍只剩下13艘柴電潛艦現役。由於印度現有的德製TR 1500柴電潛艦部隊去日無多,而印度進行的Project 75柴電攻擊潛艦計畫(法國授權生產的魷魚型)又嚴重落後,為了即時抒解當下潛艦短缺的問題,印度可能會從俄羅斯租借兩艘Kilo型潛艦來應急。 在2014年2月26日上午,印度海軍Kilo潛艦辛杜拉特納號(Sindhukesari S60)在孟買外海40至50公里處 進行航行測試時突然發生爆炸,艦內起火並有濃煙,該艦隨即上浮,艦上2名軍官喪生,5人吸入濃煙昏迷而被緊急空運送醫;這次意外可能起因於電池艙進水而起火。這次意外是當時七個月內印度海軍第10次船艦意外事故以及第三次潛艦意外事故 ;辛杜拉特納號事故發生後,印度海軍司令賈西(Admiral DK Joshi)隨即在2月26日當天宣布辭職以示負責。 依照2014年3月初的消息,印度海軍決定為現役Kilo潛艦進行進一步升級延壽 工程,使之能延長役期至少10年(原本使用壽期約25年),以因應Project 75I潛艦計畫嚴重落後(至2014年尚未對國際發出邀標書)的情況。 在2014年9月下旬,消息傳出印度國防部針對現役Kilo潛艦的中長期升級延壽工程發出招標書,總預算28億美元。 在2019年6月中旬,印度媒體報導,印度Kilo潛艦Sindhukesari(S60)在2019年3月初在孟買的船廠發生火災;這艘潛艦剛剛在俄羅斯塞韋羅德文斯克船廠完成為期三年的升級翻修工程,返回印度後在夢買的船廠進一步安裝新設備(可能是由美國L3 Communications新桅杆)時,在焊接工作期間發生火災,沒有造成人員傷亡,但可能造成潛艦損壞。在2019年6月16日,印度國防部要求印度海軍提出此事故的詳細調查報告。 2020年3月下旬,消息傳出俄羅斯正與印度商談一項潛艦軍售案,由俄羅斯為印度翻修三艘現役Kilo 877EM潛艦,加上出售印度三艘原屬俄羅斯海軍、經過翻修改良Kilo潛艦的提案,總價值18億美元。這項提案得到印度海軍青睞,因為印度海軍現役柴電潛艦部隊面臨老化,而購買新柴電潛艦的Project 75I案又進展緩慢,估計必須等到2030年代才能開始交付。而俄羅斯這項「3+3」方案能以較快的速度為印度提供六艘翻新後的柴電潛艦(俄羅斯方面稱能在簽約之後三年後開始交付,且六艘潛艦能在一年期間內全數交付完畢)。原本印度跟俄羅斯打算在2020年3月在印度果阿(Goa)舉行的印度-俄羅斯政府間技術委員會(Indo-Russian Inter-Governmental Technical Commission,IRIGTC)年度會議中討論此事,但由於面臨新型冠狀病毒(COVID-19)全球大流行而暫緩。 在2020年10月17日,印度媒體報導,印度海軍即將把一艘Kilo潛艦INS Sindhuvir (S58) 移交給緬甸,該艦在2021年12月24日進入緬甸海軍服役,命名為UMS Minye Kyaw Htin(S72),這是兩國防務合作的一部份,緬甸就此建立潛艦部隊;這艘潛艦先前才在Hindustan船廠完成維修作業,在2020年2月9日重新交付印度海軍。

中國海軍的Kilo潛艦 |

兩艘中國的Kilo 636在俄羅斯聖彼得堡Admiralteyskie verfi船廠海試階段的照片,攝於2004年12月10日。

左為廠方編號01329(中方舷號368),右為廠方編號01330(中方舷號369)。

一艘在2005至2007年間交付中國的Kilo 636潛艦,屬於中國2002年購買的8艘之一。

一艘屬於 中國海軍的Kilo 636型潛艦。

(上與下)一艘中國海軍Kilo潛艦。

中國的Kilo 636潛艦控制室。

中國的Kilo 636潛艦372號。在2014年4月,該艇在一次航行任務中遇到大深度掉深的險情,主機艙管路破裂進水,

艦上人員迅速正確處置險情使潛艇免於沈沒,自力搶修後繼續完成航行任務,全艇人員遂獲頒集體一等功。

一艘中國Kilo潛艇發射反艦飛彈的畫面,注意畫面左側潛艇圍殼頂部露出水面。

(上與下)中國Kilo潛艇進行裝填魚雷的作業。

(上與下)中國東海艦隊的Kilo 636潛艦,照片出現於2020年6月

中國一艘除役的Kilo 877潛艇在2023年12月中旬被拖到湛江,成為

湛江軍事文化博覽園海上裝備區展品,2024年2月開放參觀。

|

在1992年,中國海軍組織考察團赴俄,考察包括Kilo型潛艦、獵豹型護衛艦(Project 11661)、聲納與魚雷等俄羅斯海軍武器。在1993年,中國就引進Kilo潛艦與俄羅斯展開談判,並在1994年簽署合約,從俄羅斯購買2艘Kilo 877EKM(原本是為前蘇聯海軍艦造的B-171與B-177,蘇聯解體後未能完工),由Nizhny Novgorod造船廠承造,兩艦分別於1995年2月與1996年交付,舷號分別為364與365,配屬於東海艦隊,而中國也一併引進TEST-71/97反潛魚雷與53-65KE型 反艦魚雷。在1996年,中國又與俄羅斯簽約購買兩艘Kilo 636型潛艦,成為636型的第一個國外客戶,兩艦由Admiralteyskiye Verfi廠建造,分別於1998年和1999年交艦成軍,舷號為366與367,仍部署於東海艦隊;在首艘Kilo 636型於1998年2月交艦時,還曾引發台灣軍方的高度緊張 。這些基洛型潛艦都以重型潛舉船運到中國,之後中國進一步購買的基洛型也以此一方式運交。 依照原計畫,中方派遣的接艦官兵應該接受為期18個月的訓練,但實際上中方人員只接受9個月訓練便提前結束。 中國首度訂購基洛型潛艦的同時,第一艘國產的039宋級柴電潛艦(舷號320)還在進行測試,許多設計上的缺失尚待解決,並未立即投入量產,因此 中國在同時購入基洛型可以讓艦隊迅速獲得即戰力的新型柴電潛艦,同時也能順便接觸基洛型的技術,回頭改良本身的設計。在引進基洛級之前,中國海軍常規潛艇部隊 扣除還在測試的039原型艇,盡是基於1950年代蘇聯R級潛艇技術基礎的產物如033、035潛艇,因此引進基洛級不僅讓中國首次獲得國外現代化潛艇來提升戰力,帶來的許多先進技術(包括表面消聲瓦、輪機的隔音製震措施、艦首大型陣列聲納等等)更深遠地影響了接下來中國國產潛艇的發展;例如,原本039宋級許多技術和裝備還不夠先進,而從2000年代開始批量建造的改良型宋級潛艦,顯然就開始大量應用來自基洛的技術,包括在艦面敷設的消音瓦、輪機使用的減震基座等;之後中國繼續推出的039A元級常規潛艇,整個結構設計更是明顯深受基洛級的影響。2005年6月號的 漢和信息曾報導有一艘Kilo潛艦經常在上海滬東廠處於維修狀態,這可能是中國海軍對該艦結構進行仔細研究,將其技術用於未來中國新造潛艦上。

中國最早購買的Kilo 877EKM型潛艦

中國訂購的兩艘Kilo 636潛艦由潛舉船運往中國。

中國訂購首批四艘Kilo潛艇之後,曾有報導指出中國在1995年1月增購六艘Kilo 636潛艦,價值15億美元,不過隨後並沒有下文。在2002年5月3日,中國與俄羅斯 終於簽約,進一步購買8艘Project 636M潛艦,成為第一個Kilo 636的國外客戶,此外也一併引進首批50枚左右的3M-54E俱樂部反艦 導彈,這是中國首度獲得的此型武器,不僅大幅強化了潛艦的遠程打擊能力,也讓中國有機會仔細研究這種也被假想敵印度所使用的導彈 ;而中國在1998、99年獲得的首批兩艘Kilo 636也在2006年左右追加了俱樂部反艦導彈的射控能力。 與中國追加訂購的兩艘956EM改良型現代級一樣,這八艘Kilo 636M潛艦的合約對於當時財務嚴重困難的各家俄羅斯潛艦廠商而言極具吸引力,引發了一場爭奪;原本承包這八艘潛艦的三個船廠分別是聖彼得堡的海軍上將造船廠(Admiralteyskiye Verfi)(5艘)、下新城的紅沙漠(Nizhny Novgorod)(1艘)與位於阿穆爾河的共青城(Komsomolskna Amure)(2艘),三者一向是Kilo系列潛艦的生產廠,然而俄羅斯官僚體系又因利益分配的關係,將原屬共青城廠的兩艘訂單轉給北德文斯克的北方機械企業集團造船廠(Severodvinsk, Zvezdochka);北方船廠向來是俄羅斯海軍造艦業界的「黑機關」,公共關係良好,後台牢靠,但是效率不佳,而且之前根本沒建造過Kilo型潛艦,如此工程品質與時程自然是大打問號 ,也必須耗費更多資金來建立Kilo潛艦的產能;此外,北德文斯克位於北極圈內,若要運往中國勢必得繞過非洲,運費將高達述百萬美元,但原本中俄雙方談妥的合約只提到由聖彼得堡船廠承造的那五艘的運費 。另一種說法則是俄羅斯打算透過接中國訂單的方式,讓30年未承造核能彈道導彈潛艦的北方造船廠擴充設備與產能,以利於將來擴充俄羅斯海軍的核能潛艦部隊。無論如何,中國都必須為俄方這個決定而付出更高昂的成本。在2002年5月,俄羅斯媒體 報導,中國新購八艘Kilo 636之中的兩艘已經在該年度第一季開工建造,五艘(368~372)由聖彼得堡國營海軍上將造船廠承造,兩艘(374、375)由北方造船廠建造,一艘則由紅沙漠廠 (373)建造,全部8艘潛艦於2005至2007年交付完畢。 這八艘Kilo 636回國後,中國總共擁有10艘Kilo 636與2艘Kilo 877EKM,取代印度成為Kilo系列的最大出口國。與此同時,中國本身也在2000年代初期建造超過十艘的改良型039宋級以及2艘039A元級柴電潛艦,顯示中國急於儘速汰換大批老舊的羅蜜歐級潛艦,使整個潛艦部隊的體質得以現代化。不過 中國海軍急速引進新武器硬體之際,也對後勤維持體系與人員訓練構成非常大的考驗,曾有消息指出中國購買的前兩艘877EKM曾因人員訓練不足而遇上困擾,而且發電機、電池等機械亦出狀況,一度停擺在港內檢修數個月來排除問題;不過隨著 中國新一代潛艦部隊逐漸上軌道,這類情況就不再常見了 。 至2009年左右,中國總共接收了兩批3M-54E俱樂部反艦導彈,並進行多次試射,結果令中國海軍相當滿意,許多次射擊的命中距離都超乎預期 ;不過,俄羅斯並未出口陸攻型的3M-14給中國。據說中國對八艘Kilo 636M型潛艦相當滿意,僅慣性導航系統似乎曾經發生一些局部技術問題,此外對於電池的壽命表現不太滿意 (俄羅斯海軍主要操作於寒冷的高緯度海域,其電池到炎熱的中國南海水域之後效能大減);日後,中國的Kilo 636M在翻修時陸續換上最新型的電池,解決了這個問題。魚雷方面,據說中國購買Kilo 636M時,一併引進至少66枚作戰用UETT魚雷以及魚雷使用的B410MM1型一次性蓄電池,此外咸信還引進若干操雷用於訓練。 後勤維修自主化 中國引進國外武器系統時,向來都會仔細研究並進行逆向工程,除了盡可能摸透技術、用於提高國產武器系統水平之外,同時也建立起對這些進口武器的自力修護能量。引進現代級、Kilo潛艦等俄製艦艇之後,中國海軍也陸續成立相對應的引俄艦艇的總師辦公室,並依照各項不同的專業項目(包括機電、推進、通信、導航、導彈、火砲等等),分別指定中國國內相關的研究院所或企業,透過逆向工程來研製後備零件與消耗品。隨著中國海軍對引進的俄製艦艇的技術掌握程度逐漸提高,艦上各種後勤保障與維修工作越來越不需要俄羅斯方面的協助,到最後完全實現自主,各種備品零件也都可由中方自行產製;這也曾讓俄羅斯感到納悶,並認為中國不按照規定來進行維修。到了每年年底,中國海軍相關主管機關會下達一份文件,紀錄下一年度需要製造的俄製艦艇的部件備品。這樣徹底的仿製工作不僅使中方實現俄製艦艇的後勤自主,有效降低了維持成本(俄羅斯方面的部件供應與技術協助都昂貴得多),也是中國吃透俄製裝備技術、進而回饋到本國軍工產業的重要過程。 在經年壘月的摸索之下,中國自行建立起對Kilo潛艦中修以下(包含船塢保修、小修、中修)的維修能量,是Kilo潛艦國外客戶中唯一具有此種能量的(其他客戶如印度等,要進行中修只能回到俄羅斯原廠進行),這包括能將艦體耐壓與非耐壓殼體的銲縫打開、拆裝內部設備進行維修,並以許多國產設備替換了過時的俄羅斯原裝品,且維修完成後性能仍合乎原標準,甚至許多中國更換的國產部件品質還優於原本的俄製品。當然,中國在摸索Kilo潛艦技術的過程並非一帆風順,期間遇到過不少困難;甚至在一開始的引進過程中,中方技術人員就已經瞞著俄羅斯連偷帶學,如果被俄羅斯發現這些未經許可的舉動,就難免遭到處分。當然,俄羅斯後來也清楚中國方面積極模仿的意圖,之後中國購買Kilo零組件時索價甚高。 在2009年底,加拿大漢和信息引述俄羅斯方面消息,中國許多在1990年代建造的俄式艦艇(包含前四艘Kilo 877潛艦與前兩艘現代級導彈驅逐艦)由於已服役十數年,需要進行壽命中期大翻修與性能提升,遂與俄羅斯展開磋商;然而,中方希望俄羅斯派遣專家與必要設備,在中國的船廠進行工程,以節約成本,但遭到俄羅斯拒絕,俄方要求這些艦艇的翻修升級工程需由俄羅斯本土的船廠執行。俄方的顧慮顯然來自於2000年代 中國在未經俄羅斯授權與同意的情況下,對引進的俄羅斯武器系統進行大量仿製,如果俄方同意在中方船廠進行整修工程,相關技術便極可能遭到中方竊取。此外,中國要求工程在中方船廠進行的另一名義,是因為俄羅斯船廠經常無法滿足預期的工程質量並在時限內完成,這種情況在2000年代印度向俄羅斯購買軍艦時層出不窮,最具代表性的例子就是售予印度的高西可夫號航空母艦工程大幅加價與進度嚴重落後。事實上,在向俄羅斯接觸之前,中方已經嘗試透過烏克蘭取得技術支援,利用中國本身的造船設施與技術為俄製艦艇進行翻修升級工程,但由於烏克蘭並未掌握Kilo系列潛艦與現代級驅逐艦必要技術而作罷,致使中方不得不又回頭向俄羅斯接洽。 根據2012年6月解放軍報的文章,中國在2000年代初(約2002年)規劃某國外引進的潛艇的高等維修作業,最初曾考量「送回生產廠修理」以及「請原廠派專家組來(中國)主導修理」,由於費用昂貴、週期長等因素而被否決,最後決定自主進行,由中國海軍工程大學作為潛艇維修保障總技術責任單位,並由 位於湖北省武漢市的中國海軍工程大學教授朱石堅擔任總設計師(朱石堅於2003年3月被任命為「海軍某艦艇裝備及雷彈保障總師辦公室總師」),進行「 某型潛艇中修及改換裝工程」,創建了一個由100多個技術責任單位與技術支撐單位、800多名保障專家組成的技術責任體系,創建了一個包含60項修理技術標準、近四千類維修資料組成的技術資料和標準法規體系,總共締造50多項核心成果、9項發明專利、16項改進潛艇原始設計措施與方法,全方位完成了對這項重點工程實施中的技術指導,並保證數千項中修工程的項目、幾十項改換裝工程項目能按照要求順利完成。此項中修工程在2008年完成,順利通過試驗驗收、質量評估和成果鑒定,被中國船舶工程專家吳有生院士評定為「創建了重大裝備技術責任型保障新模式,首次建立了科學完整的技術保障體系,自主研制了系統聯調保障設備,提出了具有獨創性的評估辦法,對國家重大裝備全壽命保障和潛艇設計建造都具有重大借鑒作用」。此項潛艇中修工程獲得軍隊科技進步一等獎,被評為海軍優秀工程,並獲得國家科技進步二等獎。在2011年4月,海軍黨委給總師辦公室記集體二等功(朱石堅本人兩次獲得二等功)。此項文字記載顯然就是指從俄羅斯引進的Kilo潛艦,似乎顯示中國在與俄羅斯交涉之後,選擇自 力進行Kilo潛艦的翻修工程,並在缺乏許多原廠技術文件、配套施工工具與原廠備品料件的情況下自行完成。 中國建立的Kilo潛艦中期維修是中國海軍實務上為潛艦實施的最高等級修護(以下有小修與塢修),一般來講在整個常規潛艦全壽命內要進行1到2次,主要步驟包括潛艇進塢或上排,將所有裝設備出艙,內場修理,系統調試,回裝(結合中修改換裝),系泊與航行試驗等。中修的修理間隔約10年,每次執行的修理周期約24個月。 服役經歷

一艘中國的Kilo潛艦正在裝填魚雷。

(上與下)中國Kilo 636潛艦內部空間。

中國Kilo 636潛艦的控制室。

正在下潛的中國Kilo 636潛艦。攝於2020年6月。 Kilo潛艦在中國海軍服役時,與水面艦進行對抗演練時表現出色,堪稱未嘗敗績,每每令中國海軍驅逐艦、護衛艦頭痛萬分。 依照中國方面宣稱,2012年中俄聯合軍演時,參演的中國Kilo 636M潛艇370號在演習中成功規避俄羅斯海軍的反潛偵測,並成功發動模擬攻擊,其表現受到俄羅斯海軍方面讚揚。 此外,據說中國也在2010年代左右開始為這些Kilo整合入中國國產的武器(應為潛射飛彈)。 在2015年11月28日,解放軍報報導,中國海軍南海艦隊某潛艇支隊的372號潛艇,前段時間剛剛執行完跨晝夜遠航訓練任務,在返航途中臨時受命並直接進入「一級戰備」狀態,隨即實時緊急海上任務轉換、遠程快速奔襲、深海戰備巡邏;經過20多個小時的長途奔襲,372潛艇順利抵達任務海域,進入深海巡邏狀態,並多次完成對"敵艦"的模擬攻擊。就在前一天,也就是10月27日,美國海軍派遣拉森號(USS Lassen DDG-82)導彈驅逐艦進入南海水域巡航,期間曾進入中國大規模填海建造跑道與碼頭設施的渚碧礁與美濟礁的12海里以內,並有美軍的P-8A海洋巡邏機伴隨,這是美國方面回應中國在南海大規模填島建造設施而發起的挑戰;當時,中國方面派遣了052C導彈驅逐艦蘭州號(170),以及專門作為巡邏艦的053H1台州艦(533)在拉森號附近監視。因此,外界猜測隔日解放軍報發佈的新聞,透露372艇對拉森號實施了跟蹤以及模擬攻擊。

(上與下)一艘在拆船廠準備拆解的中國Kilo潛艇,照片出現於2022年1月

在2022年1月,網路上出現一艘中國Kilo潛艇在拆船廠準備拆解的畫面,應為中國最早購入的兩艘Kilo 877 EKM之一,分別在1995與1996年交付;到2020年時,兩艇已經陸續屆滿中國海軍規定的常規潛艇正常使用年限(排水量大於1000噸的常規潛艇正常使用年限約25年,小於1000噸的正常使用壽命為20年)。在2023年12月15日,一艘除役的Kilo 877潛艇被拖到湛江,成為湛江軍事文化博覽園的海上裝備區展品,2024年2月開放參觀。

(上與下)一艘除役的Kilo 877潛艇被送到湛江軍事文化博覽園作為海上裝備區

展品,2024年2月開放參觀。

372艇掉深險情 在2014年4月初,中國中央廣播網報導隸屬南海艦隊的Kilo 636潛艦372號曾在一次任務中遭遇重大險情。一開始,這是一次接近實戰的任務,潛艦接受命令後就緊急出動,等到了海上充電時,才接接獲關於執行戰備遠航任務的內容。當時正在深夜,372艇正在大洋中於數百公尺的大深度進行潛航,遇到了突然掉深的情況 。一般在潛艇航行時,由於海水溫度、鹽度變化而使周遭浮力降低 (例如潛艦由淡水河口進入大洋、從淺海進入深海等),浮力減小使潛艇突然下沈,遇到掉深數公尺或十幾公尺都很正常,透過一些簡單的航行操作例如修改舵角和加速就能確保潛艇航行安全;然而,當時372艇是在數百公尺 、逼近最大潛深處突然遭遇海水密度急遽變化的「深海斷崖」情況(可能是海底地形變化與海流耦合產生的遽變溫層現象,或者是遭遇大洋內波(Internal Wave)而將潛艇向下拉) ,潛艇掉深的安全餘裕已經不多。 當時值更指揮官、支隊副參謀長劉濤發現潛航深度在一分鐘內增大10公尺,意識到這是突發的異常掉深 (依照當時直更舵手回憶,相較於以前的掉深經驗,這次的掉深來得又快又深),當時 先照掉深的操作預案採取有限的排水(只吹除中組壓載艙)以及增速措施,但效果並不顯著,到了第四分鐘已經掉深度30公尺;為了挽救情況,值更指揮官劉濤下令增加航速( 由低功率的經濟航行電動機切換為主推進電動機,這會增加航行噪音),並且下令準備向中間主壓載水櫃吹入高壓空氣,然而潛艇航速需要一段時間才能提升,且潛艇下沈已經成為慣性,到第五分鐘掉深度已達40公尺。到了第六分鐘,潛艇已經掉深達49公尺,艇體開始因周遭海水巨大水壓而發出異響, 值更指揮官劉濤立刻下令向中間主壓載水櫃吹入高壓空氣排水,而此時沒有值班的艇長易輝也來到指揮艙協助。大概不到20秒之後,第五艙(主 推進電機艙)的高壓海水管路破裂,大量高壓海水噴入艙內,在第五艙值更的三名人員立刻停止電動機運轉、切斷電源避免短路,並向指揮艙回報;指揮艙接到回報後,指揮員支隊長王紅理立刻下令對所有的主壓載 艙吹入高壓空氣,實施緊急上浮,同時下達損管警報;不到10秒鐘,緊急供氣閥門打開,所有壓載艙開始供氣。在危急時刻,五艙的三名人員即時而正確地應變處置; 水壓相當於數十個大氣壓海水以霧狀噴入機艙,導致機艙能見度幾乎為零 ,而且高壓噴入的海水酸性大於一般海水,對艦上人員造成潛在威脅;而五艙的三名人員在這樣的環境下,在管道破裂後1分鐘內關閉包括三十多個閥門在內的一百多個大小閥門和開關 (由於機艙內幾乎無法看見,只能憑藉平日摸管訓練的感覺找到閥門位置),操縱了數十種儀器,準確地封閉艙室與各管道,第一時間限制了海水向艙內的湧入。下達損管警報後2分鐘,全艇各艙室封艙完畢。 由於此時潛艇已經大量進水且失去推進,導致潛艇繼續掉深,並且出現較大幅度的尾傾,艇上人員需要抓住艦內機械設備才能站穩。約在開始掉深的第8分鐘,吹除所有壓載艙以及損管堵漏產生效果,潛艇在掉深度達70.6公尺時終於停止掉深並開始上浮。在上浮途中,支隊長王紅理下令利用聲納快速探測附近有沒有船隻,確認上浮安全無虞不會撞船,遂決定讓潛艦浮出水面;由於是所有壓載艙注水的緊急上浮,潛艦以艦首朝上的姿態朝水面上升且上浮速率越來越快,王紅理下令向艦首壓載艙鴨水、向艦尾主壓載艙供氣,盡量在潛艦衝出水面前調整姿態(如果出水過快且姿態不當,潛艦衝出水面後可能翻覆,或者艦首出水後砸回水面斷裂)。在開始掉深之後的第14分鐘,372艇於夜色中高速衝出海面,艇體前半衝出水面然後重重砸回,搖晃一度高達20多度,艦內物品摔得一片狼籍。 初步勘查之後,372艇第五艙進水數十噸(佔艙室容積1/8), 主推進電機、空氣壓縮機、交流機、滑油泵等10多台重要機電設備泡水而無法工作,失去動力,先前向所有壓載水櫃吹除之後,高壓空氣儲量已不足50%,再次下潛後果難料。 以372艇 的故障情況,返航或停在原地等待支援都無可厚非,然而支隊長王紅理決定在有可能且不危害艦上官兵生命安全的情況下,盡力自力搶修並繼續執行任務;他下令全艇一級部署,艦橋加強瞭望警戒,爭取在天亮之前恢復潛艇機動能力和潛航能力。經過檢查後,發現艦尾的經濟航行電機(經航電機)組仍能作用,為後續的航行提供了可能,王紅理遂決定盡可能地自力修復潛艦的主要機能,繼續執行原訂的勤務。由於此時空調系統無法使用,艙室的氣溫高達攝氏53度,濕度達到90%,艇上人員在極其艱辛的環境下進行搶修 ,用抹布一遍遍擦乾各種輪機設備上的海水,進水的電機設備都需要用蒸餾水清洗並用酒精擦拭消毒,最後再用吹風機和紅外線燈烘乾,許多機電部門人員整天趴在設備上修理與清理,心理和生理都趨近極限。372艇動力長肖亮在軍校時是軍事五項全能冠軍,但在如此惡劣工作環境的高強度搶修過程中,仍累得三次抽筋。艇上的電工軍士長陳祖軍為了盡快恢復電力控制面板,在控制版內忙了整整三個半小時,一遍遍用抹布擦乾控制面板內的海水,並用酒精清潔控制板內所有的連接線、街頭、熄弧裝置等。 為了恢復排水管路的暢通,艙段兵鄒曉波連續6次潛入淹沒在海水中、混雜著油污和雜物的主機艙底。 在372艇上浮之後3小時,艇上人員恢復了經航電機的運作,使372艇具備初步的潛航能力 ;由於此時電池電量尚稱充足,而且壓縮機已經可以工作來補充壓縮氣體,因此王紅理下令372艇重新潛入水下隱藏並繼續搶修;經過十幾小時奮戰之後,372艇恢復充電充氣能力;在90小時之內,艇上人員最大限度地自力恢復了受損的機電設備。完成搶修後,372艇召開臨時黨代表會議,艇上7名臨時黨委員評估艇上人員生理與 心理狀態、當時艇上裝備的情況以及綜合分析任務形勢等多方面因素,決定繼續執行原訂任務,以僅存的經航電機航行 (主推進電機不能工作),最大航速只剩下4節且無倒車能力(以該艇遇到的險情與故障,完全可以請求取消任務返航)。在372艇上浮搶修的過程中,外國的軍機與軍艦就已經前來進行追蹤與圍堵;當時372艇剛剛恢復有限度的航行能力,全艦人員歷經十幾小時的高強度搶修,都已經相當疲憊,然而支隊長王紅理仍下令備戰,傷勢未癒的372艇進行對應的戰術機動,利用一個有利機會進行冒險突破,通過一系列戰術機動擺脫了對方機艦的圍堵。整個372艇航行任務期間,多次遭遇外國軍艦與海洋巡邏機的追蹤和攔截,都以對應的戰術操作來擺脫。數十天後,372艇圓滿完成任務返 港。 一般而言,遇到異常掉深的潛艇只要還有推進能力,就可以挽回深度;而此次372艇面臨已經形成掉深慣性、艙室進水、失去動力,多種重大危險疊加,處境極為險峻。靠著指揮員果斷下令全部主壓載水櫃充氣排水,以及進水的第五艙3名人員在危險中 不待命令自發地照預案迅速封閉管路、限制海水進入艙內以及關閉各相機電設備,372艇才得以脫險。由於第一時間成功處理重大險情甚至排除故障繼續執行原訂作戰任務,372艇人員獲頒 集體一等功。 然而,372艇遇險事故也很可能意味中國海軍對該處海洋水文特性並不熟悉,用常規情況下潛艇掉深的預案去應變,結果操作量不足以讓潛艇即時脫險,導致情況一度危急;在2000年代後期開始,中國海軍潛艇部遠洋航行值勤的頻率才顯著提高,並在2010年代藉由索馬利亞勤務等機會派潛艇往印度洋方面活動,因此這些海域對中國海軍仍相對陌生,需要日後更長時間的投資與努力去研究這些海域的水文與水聲特性,使潛艇能更安全且有效地在這些水域執行作戰任務。 曾任台灣海軍潛艦軍官的備役海軍上校王志鵬曾撰文表示,台灣東北部海域也經常出現「冷渦漩」(Cyclonic Eddies)或「冷水團」(Cold Dome)的現象,是指海洋中出現一塊溫度低於周遭的水團(約低於周圍水溫攝氏2至度以上),出現的時間、位置或冷水團大小都不定,夏季可是為常態存在。台灣海軍在1990年代就曾與學術界研究這類水域對潛艦水下作戰的影響,研究指出當潛艦進入這類冷水團時,首先海水的「表面波導管」(Surface Duct)將消失,其次冷水團內部溫度較低、聲速較小,在內的聲源很難折射到外部,聲學損耗大幅增加,很難從冷水團外部用聲學設備探測水團內部;王志鵬透露,台灣海軍海龍級潛艦曾因為進入密度不同的冷水團,而迅速失控掉深近30公尺。而海洋內波(Internal Wave)則通常發生在不同水層的密度之間,例如河流出海口,密度較低的淡水遇到鹽度高、密度高的海水而形成水層;或者是低緯度地區的海洋,海面以下100至200公尺以內的表面海水受到強烈陽光的長期照射,溫度提高使水密度降低,與下層冷水產生明顯的密度區隔。在外界能量(包括太陽提供能量產生的對流、海流與地形耦合、船舶擾動等)影響之下,不同密度水層的交界容易產生波動,形成海洋內波,某些區域的海洋內波振幅高達100公尺以上,例如在南中國海就觀測到振幅高達150公尺的大洋內波。而在巴士海峽一帶,從台灣連到菲律賓的海底山脈形成一道深海中高度超過3000公尺的高牆(這段海底山脈高出水面的就是島嶼,也有在水下2000公尺以下;然而其西側的南海深度高達3500至4000公尺,以東的太平洋深度更高達5000公尺),洋流通過時與地形耦合就產生長波,潛艦經過就可能產生100至200公尺的深度變化。在不同水層交界面的波動導致附近水域的鹽度、密度與聲速驟變,可能影響軍事上聲學感測設備的探測作業,若不熟悉水文情況就容易發生誤判;而一些劇烈的大洋內波更可能無預警將潛艦迅速拖向深海,導致重大危險甚至沈沒。因此,能良好在各水域操作潛艦的國家,必定對作業海域的海底地形、水溫與擾動、大洋內波等特性有長期而充分的瞭解,掌握水文現象對聲學傳導以及潛艦航行安全的影響,才能有效而安全地在這些區域操作潛艦。 而在另一次遠航中,已經經過長時間航行的372艇連續遭遇兩次強烈颱風襲擊,為了躲避風浪,潛艦保持在水下數十公尺深度(即便如此,颱風翻攪海水仍使372艇橫搖達15度);由於無法浮出水面充電,372艇人員最大限度地節省電能,關閉空調、廚房不用電爐做飯,僅靠著餅乾、火腿等乾糧充飢,在高溫下苦撐。372艇返航後,艇上人員才發現由於連續常時間潛航,原本光滑的艇體已經佈滿密密麻麻的海洋附生物。 另一次372潛艇航行任務期間,發生潛艇浮箱漏水的情況,影響整艘潛艇的浮力;該艇人員採用非常規的處置方式維持潛艇平衡,此舉使得潛艇上浮、下潛和定深航行的難度都增加,但確保該艇順利完成既定的訓練任務。

|