09V攻擊型核潛艇/09VI戰略型核潛艇

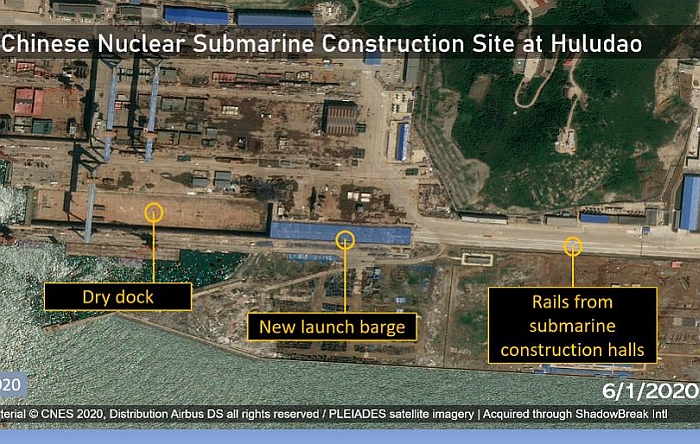

依照2020年6月1日的衛星照片,負責建造核潛艇的葫蘆島廠區出現了新的大型浮動船舶,連接了潛艇建造廠房

的軌道以及下水的乾塢,似乎意味首艘中國第三代核潛艇(Type 095/Type 096)即將下水。

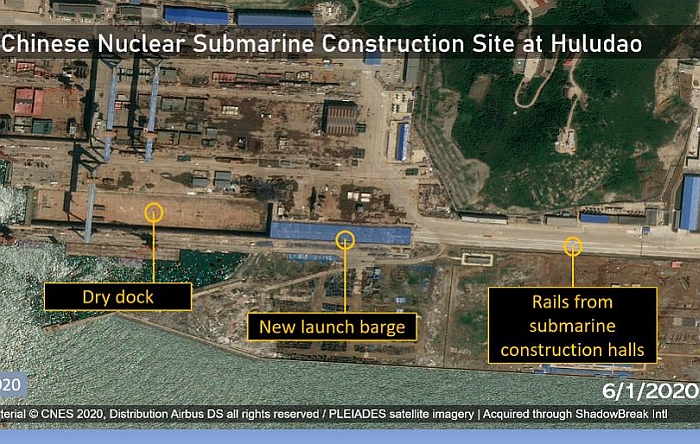

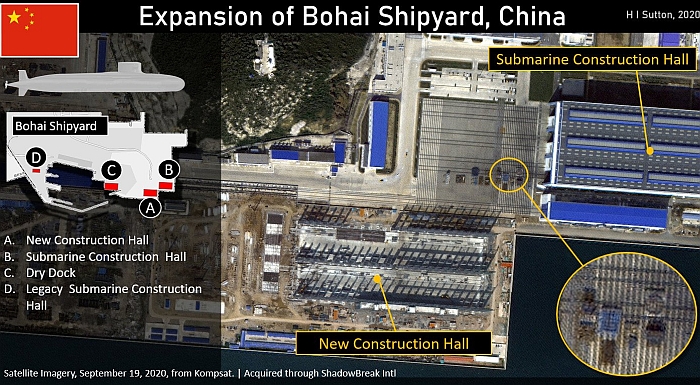

2020年9月19日葫蘆島渤海重工區域的商業衛星照片,照片右側的廠房以及中間下部建造中的新廠房,

各能容納兩艘潛艇同時建造;此外,畫面左側還有個舊廠房,能容納一艘潛艇。

因此,這些設施能同時修造五艘潛艇。

(上與下)2020年11月11日Google Earth的衛星照片顯示,在渤海的葫蘆島造船廠廠區出現一個建造中的

潛艦分段,應該是艦尾段。根據衛星照片研判,這個分段長度30至32m,寬度粗估11至12m。

這樣的寬度顯示,這個分段有可能是第三代的09V攻擊核潛艇或09VI戰略核潛艇的首艦;

當然也不排除是一艘改進型09III攻擊核潛艇。

一張2022年7月拍攝的Google Earth的衛星照片顯示,在葫蘆島造船廠廠碼頭出現一艘建造中的潛艦;

根據照片,此潛艦的圍殼前、後端似乎是傾斜的流線型,與先前093潛艦的圍殼外觀顯著不同。這艘潛艇

採用圍殼舵,艇體比例似乎比過去的093型更為粗短些。在2022年4月,葫蘆島造船廠下水一艘改進型

093攻擊核潛艇,衛星照片顯示具備疑似泵噴推進、垂直發射器等特徵;不過,不確定這艘是否就是

本照片拍攝到的同一艘。

──by captain Picard

|

中國第三代核潛艇發展 在中國第二代的09III/09IV核子攻擊/彈道導彈潛艇於2000年代推出後,更新一代的核能潛艇(09V/09VI型)的研發工作也緊接著進行。依照中國方面報導,在中國第十個五年計畫(簡稱「十五」,2001到2005年)期間,中船重工719所(向來參與中國核潛艇設計工作)的工程師劉春林領導的團隊承擔並完成了某國防預研重點項目課題,提出採用集成二迴路系統技術(兩級迴路的一體化壓水反應器,一體化反應堆是將蒸氣產生器直接整合在反應堆壓力容器中, 如此就可以省略許多冷卻系統的管道,減低體積重量,並大幅減少冷卻管道破損導致反應爐失冷的意外機會),使核動力二迴路系統在成倍提高功率密度的同時,也大幅降低了輻射噪聲水平,並適應模組化造船發展的趨勢。此外,在某型號課題攻關中,劉春林參與研製核動力系統的蒸汽發生器二次側非能動餘熱排出技術,有效提高了現有的核動力裝置固有安全性,並解決了困擾中國某型核動力裝置多年的最終熱阱難題。 在2005年,進入中船重工719所工作僅7年的劉春林被任命為某型號系統副主任設計師。2012年,某新型號(應為繼09III/09IV之後的新一代核能潛艇)批復立項研製,劉春林被國防科工局任命為此型號的副總設計師,同時兼任該型號動力系統總師。其他可能用於09V/09VI的新技術還包括在2000年代進行預研的泵噴推進技術、2012年獲得發明專利的「大型智能氣囊隔振裝置」、2012年獲得國家科技進步二等獎的「艦船推進動力系統低頻隔震裝置」等。

中國海軍武器專家趙登平將軍簡報中出現的新型核攻擊潛艇示意圖, 主要外觀特徵包括採用噴泵推進、導彈垂直發射系統等。 依照2017年8月下旬出現的中國海軍武器專家趙登平將軍的一次會報內容,提到了第三代核子潛艇(09V/VI)的主要技術,其重點包括:降低噪音與震動、提高潛航深度、一體化反應堆技術、泵噴推進器技術、一體化集成作戰系統、新型武器與電子系統等等。第三代核攻擊潛艇(09V)的排水量可望達7000噸,裝備新型反艦導彈與陸攻巡航導彈,從垂直發射器或艇首魚雷管發射;而09VI戰略型核潛艇還會配備新發展的潛射彈道導彈(應為巨浪三型)。 依照2020年詹氏防務(Janes Defense)的報導,近日中國網路媒體披露了兩篇關於潛艇技術發展的論文內容,可能反應中國第三代核潛艇的特徵,兩篇論文分別關於潛艇導彈垂直發射器優化,以及分析無軸泵噴推進器的噪音。兩篇論文中,關於無軸泵噴推進器的論文曾刊登在2017年4月的「船舶科技雜志」上;而關於潛艇導彈垂直發射器的論文在2005年左右就已經出現(實際上,032試驗潛艇已經裝備了導彈垂直發射器)。2018年11月一篇發表在「船舶力學雜志」上的論文提到一種非傳統推進器,由一個多扇葉轉子和一個導管內的定子組成,概念類似於單級渦輪機,這也與前述「無軸泵噴推進器」類似。如果這些論文都反映了中國第三代核潛艇的主要特徵,將意味第三代核潛艇相對於第二代核潛艇(093與094)的進步,會比先前從第一代潛艇(091、092)發展到第二代時更大。 中國海軍致力發展、可能用在095、096潛艇的新技術領域,包括 單殼艇體結構、大直徑耐壓殼、核能電力推進系統、 泵噴推進器、共形陣列聲納系統、電磁式魚雷發射以及飛彈垂直發射系統、X型尾舵、複合材料圍殼、流線化圍殼形狀等等。 中船重工719所引進「全三維設計」 在2018年4月17日,中船重工的官方微博披露,位於武漢的中船重工719所在2018年2月28日,搭乘G1290動車前往千里之外的造船廠,「開始廠所融合設計的新征程」。在半年前(約2017年11月),由719所總設計師冷文軍率領的60餘名設計團隊抵達船艦配建現場,通過「5+2」、「白+黑」日夜趕工、沒有放假的奮戰,在八十幾天內完成了63000多道審簽工序,向工廠發放7000多份經過精確計算、精細設計、精準定位的三維數據包,順利完成了某產品的設計數據發放任務,比以往型號的施工設計圖紙供應整整快了一年(相當於加快了80%),對一個「等不起」的工程任務彌足珍貴;在這八十幾天期間,719所這個60人團隊平均每天發放90份包含大量結構、設備或管路的三維數據包,這相當於每人平均每天要畫1.5張圖紙(依照以往的二維圖紙方法,同樣一張圖紙要耗時1至2周);而且這些經過精準計算、精細設計的數據包,設計內涵遠超過以往數張施工設計藍圖。 這一切努力,都源於中國造艦產業推動的「全三維設計」設計模式變革:「全三維設計」包含「全過程」、「全要素」、「全壽期」三大要點,「全過程」從方案論證階段開始就進行三維設計,不再是以往型號在論證階段以二維設計為主、三維設計進行空間校核的模式,使得論證一開始就能開展各階段的總體平衡。「全要素」是三維設計不僅關注總體佈局設計,還要解決集成優化、聲學、維修性、人因工程等諸多關於集成設計與驗證的問題。「全壽期」則是不僅僅只做船艦本身總體設計,還要一併解決可生產性檢查、生產設計融合、工裝對接、虛擬建造、數據交換等上下游問題。 多年來,中船重工719所採用較為傳統的二維圖樣為主、三維校核為輔、串行設計與發放的設計方式。這種設計方式存在顯性化與精細化程度不夠、總體設計綜合平衡深度不足、難以展開並行設計等問題,難以支撐高精尖裝備的研製工作。為了提高設計質量和效率,滿足研製新時代一流裝備的質量與期程要求,719所遂進行變革,全面推行「全三維設計」工作流程。這場變革自然一開始也面臨許多難關:第一是所內沒有體系,需要進行三維數字化定義體系和管理體系研究、設計方法和標準研究、設計環境和數據管理系統研究等,從頭建立工作體系與流程;第二是沒有先例,行業慣例要打破,研製模型要重新建立,思想認識要逐步統一,尤其是過去人員習慣成自然的二維圖樣管理制度,改成三維設計條件下如何融合工廠工藝設計、如何實現數據全息傳遞、如何數字化檢驗等,都衍生出許多複雜的問題。第三是沒有時間,型號研製進度緊迫,719所相當於一邊「造飛機」,一邊還要「開飛機」趕進度,大量繁雜的工作項目本身已經使719所科研人以員高負荷運轉,如今還要建立全三維數字化設計體系,可說絲毫沒有喘息機會。中船重工719所所長邱志強表示:「這是一條正確的必由之路,為了推動我國艦船事業高質量發展,再難我們也要做」。719所所長翁震平在一次大會戰動員會上表示:「我們要在短時間走完先進國家幾十年走過的路」(歐美最頂尖造艦產業在1990年代末、2000年代初邁入全三維設計,日後陸續深化,實現虛擬實境互動設計體驗,乃至於動態的三維建模模擬等);翁震平親自用科學家的嚴謹,帶著行政線、技術線對這一場革命進行了高度概括,提出「2+2+1」理念;依照此一裡念,719所傾權力,體系化地開展大量技術研究和開發工作,貫通全三維設計途徑。利用這些研究成果全面開展的型號精細化設計,「步步為營、環環相扣」,經過規劃設計、完整性設計、綜合平衡、多特性校核、可生產性平衡、試驗驗證、數字樣機評審等迭代設計活動,直到達到用戶提出的「精品工程」要求。 結果,這一場全所未有的設計模式變革,推動了跨專業、跨部門跨廠所的並行協同設計,最終構建了面向建造、覆蓋全船各功能系統的數字化樣船:各系統和部件採用三維數字化模型進行裝配、檢查和協調,實現了大型船舶百分之百的三維建模、百分之百精確定位的多專業並行協同產品數字化定義。因推動完成全三維設計轉型,中船重工719所獲得「國防科技工業信息化推進工作優秀單位」等榮譽稱號,並得到用戶的高度贊譽,稱其為船舶行業的「革命性和引領性突破」。中船集團公司領導也充分肯定了這一場變革帶來的成效:「第一次在船舶行業看到了全三維數字樣機」。通過「全三維設計」轉型,719所建設了多個虛擬現實廳,有全船級的演示大廳,也有工作組級的協調小廳;在這些虛擬演示廳中,所內設計人員以及造船廠方面技術人員、軍方用戶代表透過穿著導航頭盔、操作手柄的虛擬實境(VR)技術,所有人能同時「抵達」三維虛擬樣船的任何一個部位進行檢視,共同評估可生產性、體驗操作;透過三維虛擬的呈現效果,給予建造方、用戶最具體直觀的感受,使得建造方與用戶能根據自身經驗迅速看出問題癥結點,最立即地回饋給設計方進行改進。 這段關於中船重工719所引進「全三維設計」的文字敘述中,由於719所向來是中國核潛艇重要設計單位,「等不起的工程任務」很可能是核能潛艦之類的重點裝備;G1290動車是由719所所在的武漢前往長春,途經建造核潛艇的渤海重工船廠所在的葫蘆島。因此,中船重工披露這項消息,可能代表中國新一代核潛艇的設計工作實現了「全三維設計」,而719所在2018年2月底完成了該所負責的方案設計工作。 中國擴大核潛艇生產基地 從2014年起,負責建造核潛艇的葫蘆島造船基地就開始大規模擴建,新廠區有三個組裝區域,每個區域都足以容納兩艘潛艇。這個新廠區的建設在2017年完工,日後中國又有官方文字披露,新型核潛艇在2017年12月開工,因此很有可能是在新廠區開始建造。這個新廠區對於建造第三代核潛艇(Type 095、096)至關重要,因為第三代核潛艇的尺寸將比前一代的Type 093、094大得多,尤其是耐壓殼直徑勢必增加不少,而原本葫蘆島的建造設施尺寸不足以同時讓兩艘Type 095/096一起建造。在2020年6月1日,衛星照片顯示,一個用來讓潛艇下水的新造大型浮動駁船就位,連接了潛艇新廠區和讓潛艇下水的乾塢,似乎意味首艘Type 095核潛艇即將下水。 依照2020年9月19日的衛星照片,葫蘆島的渤海重工造船廠有三個用來建造潛艇的廠房;其中一個(照片最右側)在2015年的照片已經存在,推測能同時讓兩艘潛艇一同建造; 這個廠房一旁有個新廠房正在建造,規模估計也能同時建造兩艘潛艇;此外,在船池另一端(照片左側)還有一個老廠房,如果仍在使用,也能建造一艘潛艇。如此,理論上葫蘆島的造船廠最多能同時修造五艘潛艇。依照2020年3月美國海軍情報辦公室(The Office of Naval Intelligence,ONI)預測,到2030年時,中國海軍核能潛艦部隊規模會比現行再增加六艘;而其他專家機構的一些預測認為中國核潛艇部隊擴張速率還會更快。 外界普遍推測,Type 095/095潛艦的直徑會比Type 093/094明顯增加,這對於提高潛艦自持力以及靜音能力都十分關鍵。2020年6月19日富比士(Forbes)的報導引用前美國海軍情報官Chris Carlson上校的意見,Type 093核潛艇的噪音過大,即便後來改進型號比較安靜,仍無法與美國海軍洛杉磯級攻擊核潛艇相比,而這與潛艇的尺寸息息相關:潛艇耐壓殼內部直徑必須夠大,才有足夠的空間為推進系統設置完善的夾層浮筏(entablature raft)以及其他複合隔離設備來降低噪音與震動,而Type 093/094的寬度與內部空間顯然不夠。 隨著主機減震設計演進,相關機械逐漸大型化與複雜化,從單層隔音基座(Single Sound mount)進化到雙層隔音基座(Single Sound mount);從單純將主機安裝在 減震浮筏,到後來整個輪機艙段都成為一個封閉的大型隔音減震浮筏、透過彈性基座與外部耐壓殼連結;甚至其他艙段如控制室與人員居住艙也設計成整體式的隔音減震浮筏,通過彈性基座與外部耐壓殼柔性連結,而不是直接將內部結構剛性固定在耐壓殼上;這些多層的隔音減震機構,使潛艦結構更複雜,需要更大直徑的耐壓殼才能容納,連帶使潛艦尺寸與排水量增加。 Chris Carlson上校表示,先前蘇聯Victor III型攻擊核潛艇也遇到相同問題,由於耐壓殼直徑不夠,安裝的環形筏(ring raft)的減震降噪效果有限,無法徹底將輪機產生的噪音和震動與艦體隔離。此外,Type 095/096直徑、體型增大之後,也可以容納更多人員以及物資,提高了每次出航的值勤時間,增加了作戰能力。

|