1980年5月18日中國首次試射東風-5彈道導彈時,中國海軍派出遠洋船團來觀測彈道導彈落點並打撈數據艙,稱為「五八0任務」。

此為當時在旁監視的澳洲海軍拍攝的畫面,分別是051導彈驅逐艦南寧(162)以及X-615(後成為東運615號)補給艦。

051型首艦濟南號(105)在1987年加裝了直昇機庫與起降甲板,可搭載2架直-9A直昇機。

(上與下) 開封號(109)在1989年接受第一次改裝,艦尾加裝海響尾蛇防空導彈系統, 1999年又將原本的

上游一號反艦導彈換成16枚鷹擊-83,原本的37mm防空砲也被三座自動化的76A 30mm防空機砲取代。

最後一艘051型珠海號(166)最初的面貌,採用多種新的武器與電子裝備,中國稱之為051GII,西方稱為旅大3級。

1995年8月中旬前往印尼參加印尼獨立50週年紀念的珠海號,為了迎合印尼華人喜好「8」的習慣,將舷號漆成了168。

同行的江衛級護衛艦淮南號也因而將舷號從原本的540漆成548。

2003年進行第二次現代化改良後的湛江號(165),進一步加裝HHQ-7防空導彈,並換用雙管100mm自動快砲。

這是目前051型的最新改良規格,火力直追052旅滬級驅逐艦。珠海號也在同一時期改良至相同標準。

2015年初,兩艘051並排停靠在軍港裡,左邊的開封號(109)接受大量升級而右邊桂林號(164)則沒有經過改裝,

兩者的副砲、導彈、上部的電子裝備都有許多明顯差異。

一艘051導彈驅逐艦連續發射兩枚HHQ-7防空導彈的畫面。

051D遵義號(134)在2004年被選為新一代艦隊指揮管制系統的實驗平台,

後部平台設置一個球型衛星通信天線是外觀上的主要特徵。

2019年5月,四艘051在旅順軍港一起舉行退役儀式,由左而右分別是桂林艦(164)、

遵義艦(134)、開封艦(109)、大連艦(110)。

|

技術與理念的落後 對於中國造艦產業而言,從無到有的051型是一個不凡的里程碑,象徵著中國第一次有能力研製出完整的大型水面作戰艦艇;然而與同時期的主流水準相較,051型無論是理念、戰力乃至於基本的品質都落後一大截。 基本上,051型只是1950年代蘇聯驅逐艦的水平,再加上1960年代初期服役的第一代反艦導彈;如扣掉反艦導彈,051型只能算是二次大戰時代的延伸。在1970年代,美國、英國、蘇聯等強權海軍陸續朝著艦艇戰系化、裝備系統化、防空作戰 導彈化、電子作戰發達、建構整體通信資料鏈路、高功率燃氣渦輪主機、引進艦載反潛直昇機與導向反潛魚雷、注重視航與適居性等方向邁進,美國史普魯恩斯級大型驅逐艦、英國Type-42導彈驅逐艦等都是這個時代出現的代表性先進艦艇,無論是作戰理念與技術質量都遠遠凌駕在051型之上。 051型的艦體基本設計來自於蘇聯的二戰水平,當時本來就沒有將艦上官兵的舒適性當作重要指標;雪上加霜的是受到1960、70年代文化大革命極左思想的影響,認為簡陋的起居生活設施才能凸顯艱苦奮鬥的精神, 因此051型的設計根本不可能將人性納入考量。此外, 中國工業能力落後,先前只有設計建造小型艦艇的背景,而全無大型作戰艦艇的研製經驗,也不瞭解長期在遠洋作業的種種需求與細節。因此,051型的 生活起居環境比照當時中國農村的普遍水平,艦內空間狹小,艦上人員工作與生活環境十分艱苦;相關設施裝備簡陋,淡水櫃空間不足。由於艦上裝備多,艙室空間緊張,051甚至水兵餐廳;吃飯時,廚房要把做好的飯菜送到各個艙位,人員在戰位或甲板上露天就餐。除此之外,051在設計之初就沒有考慮安裝空調和空氣循環系統,一到夏天船艙與機艙內溫度極高;人員在艙內值班時,個個汗流浹背,體力消耗很大。此外,由於空氣不流通,艙內空氣汙濁,廁所氣味大,細菌含量長期居高不下,影響人員健康。在炎熱的南海熱帶海域作業時,051簡陋匱乏的生活設施給艦員生活帶來許多不便,影響了戰鬥力的發揮。 生存性方面,根據美國1989年的船艦雜誌文章所稱,051型的水密隔艙劃分不合理,且設計上沒有注意隔艙管道和纜線孔的處理,基本上就是簡單地將隔艙壁打洞,讓管路與纜線通過 ,單單一艙的進水就很容易透過管線孔洞蔓延,中彈的爆震應力可能導致水密隔艙這些部位破裂,火災則會使纜線孔變形擴大 ;機艙內許多空間與通道極其擁擠狹小,不僅平日操作維護、整修作業十分艱辛,面臨進水或災情時也難以控制損壞或及時疏散人員;此外,艦上的消防設施也十分簡陋貧乏,整體抗損、防火與抗沈能力甚差,一旦出事則難以控制災情,無論是損管或疏散撤退作業都難以有效進行,後果不堪設想。當時 中國的蒸汽渦輪技術並不發達 ,051型所用的KBT-76鍋爐又有過熱蒸汽溫度低、鍋爐效率低,導致整體耗油率增加的問題;為了增加功率以達到預定的航速,051型只好加大鍋爐與渦輪的體積,導致動力艙間佔據艦體中段大部分空間,影響其餘的空間配置與人員適居性。 蒸汽渦輪推進系統熱機慢、整備時間長,熄火的冷爐往往需要24小時的加熱與準備才能出海。為了追求38節的最大航速,051型採用細長的艦體,長寬比高達10.3:1,過於狹長的艦體導致穩定性甚差,在惡劣海象中搖晃劇烈,嚴重限制其遠洋作戰能力,甚至據說艦體在高速航行時容易產生左傾。 作戰方面,051型的各個電子裝備與射控裝備分散在不同艙室中,沒有形成指揮作戰中心的型態 ;雖然中國海軍在研製051型的時候就啟動配套研製自動化的673-1型作戰系統,但由於早期中國計算機等技術能力有限而無法完成研製並裝艦,導致051型 到1980年代前期依然沒有裝設作戰系統。反觀美國等西方先進海軍早在1950年代便已經具備艦艇作戰指揮中心的概念, 將艦上各個雷達、聲納、通信、射控等一切電子裝備集中在統一的戰情室(CIC)內,並將這些相互獨立的裝備用通信電纜連接起來,統一控制艦上作戰和航行。早期驅逐艦上裝備十分簡單,布置與使用的差別並不大,只要操縱者與艦橋能及時溝通就可以;然而當各式電子裝備與武器越來越繁複、系統越來越複雜時,各裝備的操作人員的通話將使艦橋內亂成一團,加上口語指令的隨意性,使得指揮人員需要一段思考時間來明白通話內容,對指揮者的反應造成莫大困擾,這在攻防節奏的現代海戰中將成為致命的問題;此外,當老式艦艇的裝備日益增添,胡亂充斥在艦上各個艙房,也很難集中監督操作人員是否正常運行。因此美國海軍很快便將所有相關設備通通集中到戰情室,並開始著墨於系統之間的整合,使得裝備之間能直接連線傳輸數據,而不用仰賴效率較低且容易犯錯的人工傳遞,這對於雷達與武器射控之間甚為重要。到了1960年代末期,美國的艦艇不僅早已實踐戰情中心的概念,第一代艦載戰鬥系統NTDS也已經開始普及,將艦上的偵測、 射控與武裝連結在一起自動運作。而051型不僅沒有戰情中心,每個單一子系統也是各自為陣,頂多做到該系統內的連線(例如射控指揮儀與火砲),系統與系統之間仍然各自為陣。在1970年代反艦 導彈日益普及之後,這種落伍的配置已經完全跟不上時代。在瞬息萬變的現代化作戰環境中,一枚次音速反艦導彈從發現到命中只需要數分鐘時間,如果偵測系統與射控系統的整體作業流程沒有實現自動資料傳輸,而仰賴中間人工的傳遞與輸入,則攔截的效率將大大降低,更遑論遭到多動刺、多方向的攻擊。在051型驅逐艦上,不同功能的雷達之間毫不相關,各個系統都是完全獨立的,需要操作人員透過艦內通話系統口令將目標資料傳送至不同艙間的裝備,效率十分低落。此外,單獨分散佈置且無整合的設備會造成多種探測系統之間難以溝通,無法確認看到的是否為同一個目標,在遭遇干擾的環境下將難以判斷目標的真假。當時 中國海軍士兵和軍官的素質較差,兵役制度又無法保證經驗豐富的技術水兵留在部隊長期服役 ;艦上少數有經驗的軍官需配置在艦橋指揮,或者往來奔波於各個設備艙室來監督裝備的操作,大幅降低了中國軍艦的整體運作效率。 雷達偵測方面,515型雷達雖然使用距離較遠,但解析度差,技術落後,天線基座毫無穩定裝置,只要艦體晃動,雷達就會出現上千公尺的偵測誤差 ;而負責近距離低空偵測的354雷達也不先進,包括低空過濾雜波或目標動態指示等能力都不良,低空探測與追蹤性能遠低於需求,中國海軍在1980年代認為354型雷達不進行大規模改良就根本無法對抗低空來襲的小型目標。 進入反艦導彈時代之後,電子作戰能力成為攸關艦艇生存的第一要務,這包括截收敵方射控雷達鎖定信號的電子支援裝置、干擾敵方信號的電子反制裝置以及投擲金屬干擾絲/熱焰彈來製造假信號,051型在這方面毫無著墨。 武器方面,051型僅以密集的人力操作小口徑火砲來抵禦空中攻擊,已經完全無法應付噴射機時代與導彈時代的空中威脅;而中國由於技術封閉落後,遲遲無法推出實用的防空 導彈系統 (中國第一種自製的艦載防空導彈紅旗-61直到1980年代晚期才進入實用化,而且性能非常不理想)。051型的系統配置也完全沒有考慮到配合防空導彈的可能。除非在解放軍空軍的掩護半徑內,否則051型在遭到現代化空中攻擊時可說是毫無招架之力 。反艦方面,051型的海鷹反艦導彈相當於1960年代初的蘇聯水平,採用拋物線彈道飛行,易被敵方發現,而且電子技術原始而簡陋,極容易遭到電子反制。反潛也是 中國海軍長久以來的軟肋,直到1980年代後期仍以無導引的反潛火箭發射器和深水炸彈作為武器,欠缺有效的艦載導向反潛魚雷,而且聲納技術也落後西方一大截,並且欠缺具備長程監聽能力的拖曳聲納。051型的反潛能力大致維持在二戰水平,無導引且有效距離短的反潛火箭與深水炸彈只能 威脅在近海對無處可躲的潛艦,在大洋反潛或面對高機動核能潛艦時可說形同虛設。 如同前述,051型艦體長寬比過大,穩定性不佳,加上早期上游/海鷹反艦導彈系統的穩定機制不良,使得051型必需在平靜水面發射導彈,才可獲得較好的命中率;而 導彈發射器部位的甲板與結構物耐高溫設計不良, 無法有效承受導彈發射的應力與高溫尾焰,導彈發射後經常在附近甲板造成火災,發射後往往需要回廠整修。 051Z指揮艦 在1975年,中國中央軍委正式決定在1980年左右進行東風-5型洲際彈道導彈的全射程試射, 彈著點位於南太平洋。為了配合這項中國海軍建軍以來前所未有的遠洋航行任務,海軍高層一方面規劃建造遠洋補給艦,接著在1977年4月決定建造強化指揮機能的051Z型艦(Z代表指揮),作為整個測量船隊與護航編隊的指揮艦。 在「718系統工程」剛啟動時,中國海軍和航天部門曾打算用航天測量船來兼作「580任務」編隊指揮艦,指揮船隊的全部船隻(含救生船、補給船、護航艦艇等);然而,這個構想卻發現會遇到明顯的電磁兼容性問題。在任務期間,指揮艦需要不間斷地與護航船艦保持通信聯系,同時用雷達進行搜索,以應付各種海上突發情況;然而航天測量船已經裝置許多精密的遙測設備,如還要大量使用各型監視雷達和無線電臺,這些額外電磁波勢必對遙測工作造成干擾。由於051導彈驅逐艦已經擁有較為完善的雷達和通信電台設備,完全具備指揮編隊的能力;既然051已經具備指揮條件,則在護航的驅逐艦編隊中單獨設立一艘指揮艦,就可以避開前述的電磁干擾問題。於是在1977年4月,海軍向總參謀部請示,建議建造「051型指揮艦」,作為「580任務」的指揮平臺,在任務結束之後作為編隊指揮艦,繼續留在海軍發揮作用;;這個建議很快得到總參謀部同意,於是指定將兩艘已經開工的051型驅逐艦改成指揮型號,稱為051Z型,「Z」意為「指揮」。不過實際上,051Z雖然具備當時中國海軍較為強大的雷達、通信等設備,但並沒有意義上真正的編隊作戰指揮系統(當時中國的技術實力還不具備發展此類系統的條件)。 051Z的設計工作由上海中華廠負責,從1977年4月展開,1978年9月完成,主要的設計變包括修改上層結構,尤其是電報房要重新設計來同時操作數量更多的電台、同時進行大量電文收發,加裝多路與超短波等各種通訊設備;此外,需增設編隊指揮艙室以及增加住艙數量,以進駐更多指揮部人員,排水量也因而增加了100噸左右。051Z型的總指揮所,從以往的露天式艦橋改為密閉式;指揮員在密閉指揮室內對編隊進行指揮,在中國海軍艦艇歷史上開創先例。051Z的密閉室艦橋設計在中國日後新設計的艦艇上繼續發展,並且逐步具備了核生化三防能力,為中國海軍全封閉艦艇設計提供了初步的實踐經驗。 首艘051Z於1977年4月在上海中華廠開工,同年12月安放龍骨上船台建造,於1980年3月成軍,是所有051型中工期最短(僅35個月)的一艘,命名為合肥號(132),屬於東海艦隊。在合肥號的建造過程中,廠方又針對先前051型的技術與建造工藝進行改進;例如,本級艦上層結構採用較薄的903型高強度鋼材,焊接時容易變形,經過校正後往往出現類似金桔皮凹凸不平的狀況。在051Z的建造工作中,中華造船廠改進了焊接工藝(包括焊接程序、形式以及電流強度等),並與上海交通大學合作克服焊接時易產生自點而影響品質的問題,大幅增加了上層結構外表鋼板的平整度。此外,在1975年,中華造船廠也與六機部八所、701所聯合改善原本一直無法有效解決的7751密封填料函的問題,經兩年的研製後,首先應用於合肥號的建造工程,證明密封性能顯著提升。同時,051Z在全部外殼以及全數油水艙都以附著力強、抗腐蝕性高但毒性較強的環氧富鋅底漆,並提高施工時的除鏽質量,這使合肥號在出廠後10年間都未發現重大鏽蝕。 成軍合肥號在1980年3月成軍後僅僅兩個月,立刻參與了東風-5號全射程試射的觀測、打撈回收航行作業 (稱為580任務),往返航行共計花費23晝夜,總航程8733海里;這支船團由18艘船艦組成,包括六艘擔任護航的051型(106、107、 108、131、132和 162)、為「718工程補給艦」項目而設計建造的福清級補給艦X615與X950兩艦以及遠望號彈道導彈觀測船等等,這支編隊在1980年4月28日啟航,穿過了西太平洋第二島鏈,5月18日第一枚東風-5型發射 ,落在斐濟西北700公里、半徑70海里的預定水域。此次 中國海軍破天荒的遠航行動吸引西方國家高度關注,澳洲、紐西蘭等國派遣偵察機與船艦持續觀察追蹤,而中國船團在海面上實施橫向補給的畫面更被西方拍攝,向世人宣示中國海軍從此擁有了遠洋航行能力。 在「718」工程之後, 上海中華廠又在1979年6月開工建造第二艘051Z驅逐艦(110),1981年9月下水;然而,由於該艦的鍋爐、推進系統由內地的工廠生產,由於是首製品,在裝艦之前就暴露出許多技術問題,這導致輪機設備都不能按進度交付中華造船廠,使得110艦下水後在碼頭閒置二年之久。等輪機設備都交付之後,中華造船廠立刻為110艦組織專門生產線,嚴格控制裝艦的質量,並找出和處理350項在輪機設備中發現的技術質量問題,最後通過總體建造大綱規定的所有測試並達到或超過標準。在1984年7月中旬,110艦展開試航,當時該海域正逢高溫時節,氣溫高達攝氏37度,海水溫度也有攝氏27度,遠超過推進系統原始設計的攝氏15度工作標準;然而由於上海中華廠在建造過程中良好地處理和解決了主機管道外洩問題,因此110艦的推進系統仍在高溫下發揮了全額功率。此外,在051型建造大綱中,並未要求在測試時進行130mm艦砲的全實彈射擊,而110艦則依照海軍與上級要求,首度在測試時完成130mm艦砲全實彈射擊測試,創下051型建造測試工作的先例。在1984年底,110艦正式交付北海艦隊服役,命名為大連號,成為北海艦隊指揮艦。至此上海中華廠建造的三艘051全數完成,而且被認為是所有051型之中品質最好的一批,各項性能指標都超過其他船廠建造的051型,使上海中華廠獲得中央軍委的讚揚。在1980至1990年代,指揮機能特別強化的大連號與合肥號,分別擔任北海艦隊與東海艦隊的旗艦。 在1970年代後期到1980年代前期,上海中華廠也對051型驅逐艦的機電裝備設施進行不少改良。中國在1960年代研發的自動穩定鰭的性能都還不夠穩定,上海中華廠遂從1970年代後期與704所共同研發新的驅逐艦用穩定鰭系統,通過150小時空載測試、100小時加載測試以及各項專門測試後,在1982年1月裝艦測試,在舟山海域進行了六級海象下的測試,顯示性能達到設計要求,多項性能指標達到同時其國外系統的類似水平,隨後裝用於051型驅逐艦上。操控方面,原本051型使用的艦舵控制系統反應時間過長且控制不靈活,不利於緊急狀態下的切換;上海中華廠因而對051型的操舵系統進行改良,可靠性予以提高。電力供應方面,051型結合了蒸汽渦輪發電機與柴油發電機組,然而這兩型不同機器在交聯運作時發生不少問題,困擾了051型很長一段時間。為此,上海中華廠、701所與海軍駐軍代表經過研究之後,決定引進西德西門子公司的柴油發電機組,並研製新的監控裝置,顯著改善了發電機組運作的狀況。另外,早期051型的淡水製造裝置完全仰賴人工控制,由於受外界環境影響強度大,系統操作的工作量沈重,運作也不穩定,難以保持產生淡水的品質與量,這個問題困擾了051型多年。為了解決這個問題,上海中華造船廠設計了新的自動控制系統,以一個自動控制線路控制真空進氣筏(原本為純粹人工操作),使真空穩定值達到四倍,使每日合格淡水的製造量達到55噸,超出設計的日產量。武器方面,原本051型的反艦導彈完全依賴人力裝填,不僅費力而且耗時過長,不符合作戰要求;為此,上海中華廠開發出電力輔助裝填機構,又在相關隨動系統的電纜布置中增加了餘裕量,完全解決過去發射反艦 導彈前必須打開上板蓋的問題,縮短了發射整備時間。 637-II戰情中心/ZKJ-1作戰系統 在1966年展開051驅逐艦研製工作時,中國海軍就開始研製673-I型艦載情報中心,但由於系統表現未能達到穩定,無法實際裝艦使用;不過中國相關船艦設計單位並未氣餒,而是再接再厲進行接下來的開發。 在1970年,船舶七院正式下達任務配套051型導彈驅逐艦的673-Ⅱ型艦用情報中心(核心為ZKJ-I型作戰指揮系統)(另有專文介紹),由七二四所擔負研製工作的技術抓總,總設計師爲秦學昌。從673-I開始,這個團隊在沒有國外技術支援與進口裝備逆向研究的情況下進行了長達13年的研究,除了作戰系統與戰情中心本身之外,還包括 中國第一種三座標雷達──海鷹381甲(另有專文介紹)的研製工作。673-II把艦上所有感測器與武器系統結合為一個體系(期間的數據傳輸流動都自動化),能同時處理三座標雷達、對海搜索雷達、艦載聲納等各式感測器傳送來的空中、水面、水下等目標資訊,進行多目標追蹤處理與顯示,接戰資訊經過處理後分派至艦上相對應的各主要武器系統,有效縮短了遂行作戰的反應時間。 完成地面聯調測試後,673-II在1980年4月運往大連造船廠,安裝在051型驅逐艦首艦濟南號(105)上,並於同年7月到8月 進行海上性能測試。在1983年,海軍以裝電字(1983)016號文下令,將完成海上測試的673-Ⅱ型艦用情報中心從濟南號拆下,與一套381甲型三座標雷達一同運往上海,準備安裝在051Z型導彈驅逐艦合肥號(132)上。在1983年3月10日,合肥號回到上海中華廠進行翻修與改良工程,包括加裝ZKJ-1艦載戰鬥系統,並對艦上火砲、導彈等各系統進行檢修;而381甲型3D雷達則安裝於二號桅杆的頂端。合肥號的所有改裝作業於同年8月30日完成,改裝週期為170天,比原訂計畫提前10天。在1983年10月,完成改裝的合肥號駛往舟山,在1983年12月進行了20天的海上試驗。這次試驗是673-I艦用情報中心第一次依照正規裝艦要求進行對空、對海及對水下的綜合性試驗,內容包括對水下目標跟蹤試驗、水面目標交叉跟蹤試驗、空中目標變速飛行跟蹤試驗、超低空飛行目標跟蹤試驗,以及對海、對空、對潛同時跟蹤試驗。在試驗中,673-Ⅱ型情報中心性能滿足了各項設計指標,達到預期的要求 ,中國海軍給予了不錯的評價,並決定讓合肥號繼續保留673-II系統與381甲型三座標雷達。 未成的051S

在1986年11月5日至11日,美國海軍艦艇在美國與中華人民共和國建交後首度訪問中國。 照片中美國海軍軍官正在校閱停泊於青島海軍基地碼頭的大連號(110)。

1986年11月美國訪問青島軍港的李海級導彈巡洋艦里夫斯號(USS Reeves CG-24),艦橋上方 兩個照明雷達被包上代表親善的笑臉。另外兩艘一同來訪的美軍艦艇包括史普魯恩斯級驅逐艦 奧爾登夫號(USS Oldendorf

DD-972)以及派里級導彈巡防艦倫茲號(USS Rentz FFG-46)。

中國海軍軍官正在里夫斯號導彈巡洋艦甲板上校閱美國海軍。1970年代中西開始交流, 西方艦艇紛紛訪華,使解放軍充分意識中外差距之大,也刺激解放軍海軍走上現代化道路。 在1970年代後期由於中國與西方關係明顯改善,英、法等國的軍艦紛紛訪華,使得中國海軍痛切地見識到中外差距有多麼巨大。在1979年,中國開始與英國洽商引進該國Type-42導彈驅逐艦 ,以及Olympus燃氣渦輪推進系統等,後者計畫作為當時中國陷入嚴重瓶頸的055大型火砲導彈驅逐艦計畫的動力解決方案 據說當時中國海軍對Type 42導彈驅逐艦印象頗佳,曾有意購入進行仿製,但由於英方報價太高,中國只好在1980年先將此提議擱置;不過艦上各項關鍵系統仍是積極討論的事項,包括Type-42的海鏢槍(Sea Dart)防空導彈系統(最大射程70km)、戰鬥資料系統、Olympus TM-3B燃氣渦輪、大山貓Mk-8反潛直昇機等先進技術,甚至連英國新研發完成的海獵鷹STOVL攻擊機也在洽商之列,足見中國對於英國航母相關技術也頗有興趣。 在1980年3月,英國國防大臣弗朗西斯.皮姆(Francis Pym)訪問中國,與中國解放軍高層高層會面,商討未來可能的軍事技術合作事宜,重點項目包括用英國技術為中國051導彈驅逐艦進行升級(稱為051S);在當時,雙方對於海鏢槍防空導彈等技術轉移以及以英國技術改進051型驅逐艦等項目達成初步協議,簽署了合作意向。為了滿足中國海軍的需求,當時英國廠商還提議中國引進當時正在研製的增程型海標槍防空導彈 (海鏢Mk.2)的構想,最大射程從當時海鏢Mod.0的約55km提高到70km(由於英國財政困難,海鏢Mk.2在1981年遭到柴契爾政府取消)。

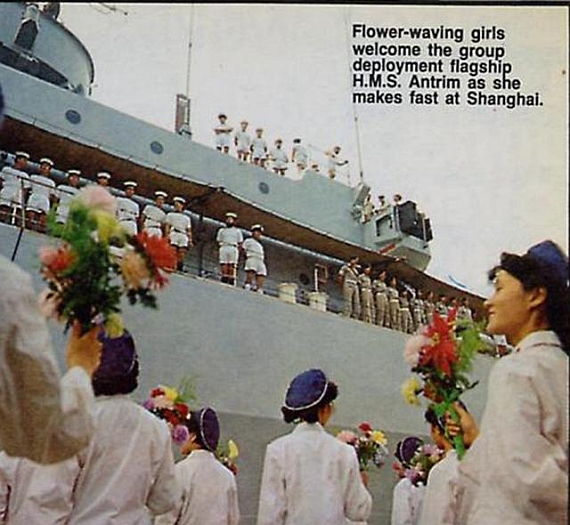

英國郡級飛彈驅逐艦安特里姆號(HMS Antrim D-18)在1980年9月4日抵達中國上海 吳淞的照片,中國方面安排的女性代表獻花。

1980年9月4日,英國訪華艦隊抵達上海吳淞港時拍攝的照片。畫面背景岸上建築是中國方面 歡迎三艦造訪的紅底白字橫幅。

1980年9月,訪問上海吳淞軍港的皇家海軍水兵(後)與解放軍水兵合照 ,背景是一艘中國051導彈驅逐艦。 配合推銷展示,英國隨即派遣一支海軍編隊前往遠東,包括Type 42飛彈驅逐艦科芬特里號(HMS Coventry D118)、郡級(County class)飛彈驅逐艦安特里姆號(HMS Antrim D18)、Type 21亞馬遜級巡防艦活潑號(HMS Alacrity,F174);在1980年8月,這支編隊的船艦首先抵達當時是英國屬地的香港,然後在9月4日到9日訪問上海,這是1949年中華人民共和國成立以來皇家海軍艦隊第一次訪問中國。 最初中國海軍打算以英國提供的新技術,對六艘(一說是八艘)051型進行大規模升級,包括加裝英製雷達、電子戰、海鏢防空導彈與相關射控系統等。英國BAE公司初步研究051型的設計之後,認為這種 基於二次大戰水平的驅逐艦的整體設計完全沒有任何納入防空 導彈系統的餘地 ,沒有現代化艦艇的專用戰情室,下甲板艙室空間、艦體結構強度、艦內空間布置等均無法配合防空導彈系統以及配套的備用彈藥庫的安裝,而艦面上層構造物對雷達、射控裝備的視界與發射器的射界也非常不利 ;如果要進行相關升級,勢必得先對原始結構進行大規模的改建。當時英國廠商盡量避免修改艦體主結構,主要將艦橋前方的57mm砲位移除,騰出空間安裝海鏢防空 導彈系統的發射器,原本位於前主甲板下方的部分士兵艙室和低艙改為裝置海鏢導彈的下甲板彈艙與揚彈機,相關控制、驅動裝置則設置於幾個前甲板艙室。根據當時參與此案的英國工程師布朗.德藍姆的回憶,當他第一眼看到051型的艦體結構圖時,就預料到改動工程將大費周章;此外,他也明顯觀察出許多 中國技術人員對現代化防空 導彈系統的工程問題明顯缺乏概念。例如在當時中國技術人員的觀念裡,導彈發射系統 不過就是一個設於甲板的發射架,然而現代化的導彈發射系統還包括自動化的彈艙、再裝填機與相關控制機構等,構造相當複雜且牽涉到艦內佈局的改動。當時中國技術人員曾提出若干缺乏常識的意見,令這位英方工程師目瞪口呆,例如直接在艦首57mm砲位裝置海鏢 導彈發射器,將備用的導彈儲存在通道上的儲彈架,使現役所有051型都能輕易加裝海標導彈系統;在甲板室頂部安裝滑軌,將儲放在甲板各處的海鏢導彈轉運到發射器的揚彈機進行裝填,如此便能省略麻煩的下甲板彈艙。而這些異想天開的概念充分顯示當時中國工程師對這方面的陌生與缺乏概念。 在BAE的協助之下,武漢701所在1981年6月完成改良型051驅逐艦的草圖,被賦予051S的型號。051S以051型為基礎放大改良而成 ,艦體採用高乾舷結構,艦橋前部甲板艙室與艦舯甲板艙室都採用封閉式構造,以擴大艦體艙室可用空間,排水量增至4100ton。051S也是中國科研設計人員第一次實際接觸當時西方現代化水平的整合作戰系統,各主要作戰次系統都與戰鬥系統實施了數據連接,能進行自動化的資料交換;而同時期中國海軍艦艇上的各次系統之間的聯繫都只能以電話語音等人工口令傳遞,由操作人員將參數手動輸入系統。051S配備 英製長程防空雷達、海鏢防空導彈系統以及配套的909型射控雷達, 此外還裝備中國研發中的新一代鷹擊-8系列反艦導彈系統以及仿自美國MK-46的魚-7輕型反潛魚雷。鷹擊-8的 型號為YJ-8,是中國開發的第一種第二代反艦導彈,戰鬥部重165kg,採用主動雷達導引,固態火箭發動機推進,射程超過40km,詳見江湖級護衛艦一文。最初 中國計劃為兩艘現有051型進行相關升級,後續則建造至少四艘051S驅逐艦。在1982年11月,中英雙方正式簽署正式的051S工程發展合約。 然而中國與英國的合作很快就引來中國內部軍工的反彈;中國船舶與航天等相關工業部門從1970年代以來就沒有獲得中國軍方的大規模訂單,自然反對將新一代艦艇與武器系統的生意讓給英國人;當時鄧小平決定優先發展經濟,將軍備發展排在其次 ,從1977年開始陸續砍除三軍中許多冗餘的軍備發展項目(可追溯至大躍進時代)。 隨後1982年4月福克蘭戰爭爆發,皇家海軍Type-42驅逐艦蒙受相當的損失(兩艘沈沒、一艘受創),先前在1980年9月訪問上海的科芬特里號(HMS Coventry D118)被阿根廷空軍擊沈,安特里姆號(HMS Antrim D18)也被擊傷。當時中國報章媒體紛紛以失之偏頗的觀點,批評Type-42與海鏢 導彈性能有嚴重缺陷,而這也讓中國船舶與航天等工業部門找到反對英製系統的著力點。中國海軍要求英方改善其海標系統攔截掠海反艦導彈的能力,並降低整套系統的報價,然而英國方面並不答應。 在1983年1月,中英雙方對技術轉移合約進行最後審查評估,當時 中國海軍已經簽名同意,只等待政治決策當局做最後的拍板;然而就在審查評估會議上,中國船舶總工業公司與相關航天部門力陳Type-42驅逐艦在福島戰爭期間表現不良,表示能以等同於英方技術轉移時程的時間內, 由中國自行完成同等級系統的研發,並達成與英方系統相同的技術指標,然而經費只需一半。此外,當時中英雙方的政治氣氛也開始有了轉變,主要是由於對於香港回歸議題的歧見,英國再強硬的柴契爾政府領導下剛剛打贏福克蘭戰爭,自然不肯輕易讓步,中英雙方的政治蜜月期因而結束,此一氣氛不適合進行大規模的軍事技術合作。諸多因素之下,這項 中國海軍與西方國家首度進行的技術合作遂在1983年2月正式告吹 ,包括051S、引進各項技術乃至於可能採購Type-42驅逐艦等一概取消。取消與英國的合作後,中國軍方高層決定將原專案經費改用於相關工業部門,完全自行研發國產第二代驅逐艦,後來成為052旅滬級驅逐艦。 雖然051S未能付諸實現,但這是中國船艦與艦載武器系統科研人員第一次有系統地深入接觸現代化的船艦設計觀念,尤其是對當時西方現代化自動化船艦作戰管理系統的認知;051S的經驗對接下來中國自己進行的軍艦現代化嘗試有著關鍵的影響,包括接下來實現戰係化的改進型051(051G/G2等)以及053H2導彈護衛艦等。另外,在中國放棄引進海鏢防空導彈之後, 在往後17年的時間內都沒能獲得任何一種實用化的艦載區域防空導彈,導致艦隊防空建設進展緩慢;直到2000年,首批購自俄羅斯的現代級 導彈驅逐艦服役,中國海軍才首度擁有區域防空導彈系統。 改良型051型的研發工作 與英國的合作失敗後,中國海軍一面繼續由廣州與中華造船廠建造051型,另外也開始著手改良051型的設計,此案隨即獲得中國國務院與中央軍委的批准。在1983年,國防科工委決定,調整051型驅逐艦改進型的研製規劃,並確定國產驅逐艦的發展,分成兩階段:第一階段是對051型驅逐艦進行技術改造,推出051G型驅逐艦;第二步則是研制新一代052型驅逐艦。 在 1983年,七院集中701、709、714、716等四個所,進行「第一代驅逐艦改良型」的研發。其中最重要的是重新啟動1960年代終止的艦載作戰系統研發,包括對8個重點次系統的改良,由701所負責研發工作。一改以前先確認裝備、再探討整合成作戰情報系統的模式,這次051型改進方案以整體和作戰系統需求為依歸,再對各配套,用系統工程的方法開展全艦作戰情報指揮系統的 研製工作。在此案中,709所成功研發出911型計算機和分散式加固991微處理器系統,大幅提升了資料搜集、分析處理、顯示、輔助決策、指管通信的自動化程度,這些都成為日後改進型051型驅逐艦 乃至於旅滬級驅逐艦的技術基礎。 在1984年5月,中國總參謀部批准在第一艘051型濟南號(105)的下一次進塢翻修工程時,配合加裝直昇機操作起降系統;整個改裝方案由海軍裝備論證研究中心負責技術設計,並由大連造船廠實施工程。整個工程包括變更載台後部設計,增設直昇機起降平台、機庫以及相關的航空指揮、通信導航、停放、繫留、維修、燃油整補和彈藥儲存設施等等,同時要相對應地修改與強化結構,維持艦體原有的強度,並確保艦體穩定性不受太大影響。在1986年8月,濟南號 的改裝工作正式展開,拆除艦尾130mm主砲與57mm機砲 ,在艦尾後部主甲板上又加裝一層甲板,上面設有一座長17m、寬10.5m、高5.5m的雙直昇機庫,以及緊鄰的一座長25m、寬12.8m的直昇機起降甲板,甲板上配備從法國 引進的魚叉直昇機輔降系統,可搭載兩架直-9中型直昇機 ,這是中國第二艘配備直昇機起降設備的水面作戰艦艇(第一艘是江湖級護衛艦的四平號,舷號544),西方賦予其旅大-2級的代號;然而由於濟南號仍未設置戰情室,所以 中國海軍並未賦予其新的編號,類似的情況也發生在 四平號上 。濟南號的改裝工程在1987年7月21日完成,並在1988年12月展開直昇機起降操作測試,由一架改裝過的直-9擔綱,這是中國海軍首度進行的艦基直昇機起降;往後數年內,濟南號總共進行了幾百架次的直昇機起降測試。 改裝之後的濟南號成為中國海軍測試新裝備的實驗艦,除了直昇機之外,濟南號也率先安裝從法國進口的響尾蛇防空導彈系統進行測試(見下文),1990年代又安裝四組四聯裝鷹擊-82(YJ-82)反艦 導彈發射器,這些都成為1990年代末期051型進行大規模現代化改良的裝備。 除了實驗之外,濟南號依舊擔負各項日常戰備巡邏任務,實際操作經驗顯示擁有直昇機後,濟南號的任務效率明顯提高。 然而,礙於051型原始設計本來就不是配合直昇機起降,艦尾舷高過低,所以濟南號是在艦尾主甲板上方再搭建直昇機甲板與機庫,使得艦體後部重心明顯增高,不利於航行,而且原本位於艦尾的火砲與深水炸彈拆除後也削弱了艦上的火力。因此, 中國並未在其他051型上進行類似改裝。由於濟南號服役以來便經常執行試驗任務,服役三十多年先後完成2200多項測試任務,獲得一百多萬筆數據,因此被譽為「海上先鋒艦」,也因此成為 中國海軍唯一一艘榮獲集體一等功勳的驅逐艦,這在毫無實戰記錄的051型艦群之中是個難得的殊榮。 改良型051型的實現(051GI、051G2) 在1985年12月24日,中國海軍簽署第一艘改良型051型湛江號(165) 的建造合同,1986年8月在大連 紅旗廠開工建造的,被賦予051GI的型號(G代表改良),即「第一代驅逐艦改良型」。051G的目標是在艦體設計、尺度不變的前提下,充分利用中國國內科研成果,包括換裝最新艦載武器、提高防空自衛能力以及反艦導彈的突防能力,並改進通信系統,加強自動化程度等。中國海軍認為,此種051改進策略能明顯提高驅逐艦隊的作戰能力,而且工作量也不算太大。因此,改進工作迅速開始實施;在立項當年,051G型艦就進入全面設計階段。 051GI由701所設計,由資深的潘镜芙為總工程師,其生活設施、指管通情、電戰能力、自動化程度 與武器也有大幅度的提升,作戰中樞為ZKJ-4A作戰指揮系統(見下文);而建造工作中也引進大量新的工藝、技術與材料,例如主電纜鋪設工作首度採用與國外造艦同步的U型托架設計,開創中國造艦的首例;此外,改用全封閉式船樓與船體,是首次具備完整核生化防護能力的051型號。 由於051GI建造工程的技術要求與複雜度比先前大幅增加,為了確保計畫進度與質量,大連造船廠廠長親自負責此一項目,該廠副總工程師在建造現場直接指揮。雖然技術難度增加,但由於船廠重新安排了試航期程,並改善了所有調整工作,使湛江號所需的試航次數反而少於先前建造的051型。湛江號 的整體電子技術水平相當於西方1970年代末期的標準,對中國而言,其技術跨度頗大,南海艦隊一時難以適應,所以雖然湛江號在1989年12月加入南海艦隊成軍,之後仍花了很長的時間進行調整訓練,直至1993 年才形成戰鬥力。 中國海軍也配套051G發展ZKJ-4A作戰指揮系統 (另有專文介紹),型號接在先前為053H2導彈護衛艦開發的ZKJ-III之後。過去外界都認為ZKJ-4是中國仿製從法國引進的TAVITAC作戰情報指揮系統而來,實際上是錯誤的。中國與法國簽約購買海響尾蛇防空導彈系統與配套的TAVITAC是在1987年1月,而ZKJ-4A早在1984年就立項展開研製,到1987年時已經完成陸地測試,顯然不可能模仿TAVITAC。TAVITAC的功能就是支持法製海響尾蛇(Sea Crotale)防空導彈,因此中國引進海響尾蛇導彈時自然一併引進 。 湛江號改為全封閉式船艛,成為首艘具備完整核生化防護能力的051型;偵測方面,以中國仿製Racal Decca公司的RM-1229導航雷達取代原本的751型,以新增變捷機制的352丙反艦導彈射控雷達取代原本的352甲型;電子戰方面,湛江號擁有852型電子 支援系統搭配981-1/2/3型電子干擾機,並在艦橋周圍原25mm砲位等處加裝中國自製的945型26管干擾火箭、六管干擾絲發射器等。湛江號也安裝 新開發的ZKJ-4A作戰指揮系統(見下文);由於電子裝備大幅增加,湛江號施工與佈局的電磁兼容要求也遠比先前的051型嚴格。反艦導彈方面,湛江號服役初期使用海鷹一甲。 武裝方面,湛江號以四座新型76A式37mm雙聯裝自動機砲取代原本的25/37/57mm等所有防空機砲,此種新型自動機砲 以既有的715/76式37mm 63倍徑機砲為基礎,改用雷達制導、閉迴路自動化控制與封閉式砲塔,是中國第一種比較現代化的自動化防空機砲。 在一般情況下,76A由安裝於艦橋頂(原露天艦橋位置)的347型火砲射控雷達(外銷型號為EFR-1,北約代號Rice Lamp)或光電射控儀指揮接戰,可 由雷達全自動帶砲(對付高速空中目標與反艦導彈),或由戰情中心的控制台由人員遙控(可對付慢速空中目標或接近的水面目標),射擊精確度比原本的76式37mm機砲大幅提高。37mm機砲還搭配JPT-4獨立式備用光學射控儀 ,仿自義大利Galileo的P系列光學射控指揮儀,是一種單獨設置、由單人站立操作的露天指揮儀,採用目視環形瞄準裝置,並設置計算機與液壓/電力伺服裝置,操作人員透過目視將環形瞄準裝置的十字線對準目標後,瞄準儀計算機便自動計算射擊參數與前置量,並透過雙向發送機將參數送往37mm火砲,使之自動對準目標;瞄準儀上還設有火砲發射鈕,可實現遙控操砲,整套系統操作簡單、反應迅速且成本低廉,除了用於37mm快砲之外,還可指揮100mm自動艦砲接戰。日後 中國繼續改良JPT-4,加裝望遠鏡式瞄準儀,使其觀測距離與精確度大增,同時增加夜視裝置,使其在黃昏或暗夜也能運作,改良後的型號稱為JPT-4G,從1993年開始裝備 中國海軍。中國海軍各型配備自動37mm快砲的水面艦艇、小型作戰艦艇與輔助艦艇,大多擁有JPT-4/JPT-4G。76A採用玻璃纖維製全封閉砲塔,砲塔內完全無人,砲座下方設有彈藥庫, 雙砲管最大射速合計800發/分。76A於1983年試射,1985年定型。 早年中國方面曾有消息傳出76A機砲結合高爆近炸引信與直接命中的「雙重命中體制」來提高防空效能(例如意大利布瑞達的DARDO雙聯裝40mm自動近防砲就採用遠距離高爆彈近炸、接近後改用穿甲彈直接命中的雙重體制),但實際上並未付諸實行,仍使用傳統的直接命中式穿甲彈。

最後一艘051型──珠海號(166),此為初期的面貌。 在建造湛江號的同時,第二艘改進型051型艦珠海號 (166) 同樣在1987年於紅旗廠開工,擁有與湛江號相同的改良,但是電子系統的整合更加完善,並換裝若干新型武器系統。珠海號的全長與舷寬不變, 吃水略增為4.66m,標準排水量約3250ton,滿載排水量370ton,編制人數降為280人。武裝方面,珠海號除了繼承湛江號的新型76A自動防空機砲外,還以四組雙聯裝鷹擊-81固定式反艦 導彈發射器(YJ-81,射程85km)取代原本的 三聯裝海鷹導彈,具備真正現代化的反艦戰力 ;而這四組YJ-81反艦導彈發射器的布置方式也被日後旅滬級驅逐艦所沿用。珠海號的反潛戰力也獲得大幅提昇, 加裝完整的反潛聲納系統,包含艦首固定式聲納與艦尾可變深度聲納(VDS),此套聲納系統日後也被052旅滬級驅逐艦採用。早期詹氏年鑑等西方資料指出珠海號的聲納系統為法國DUBV-23艦首聲納與DUBV-43可變深度聲納,但光從這兩型艦照片就能發現明顯有誤,實際上配備的是義大利的聲納系統,包含一部DE-1160B艦首中頻聲納(美國AN/SQS-56D的義大利版)以及一部位於艦尾的DE-1164B主/被動可變深度聲納(使用與DE-1160使用相同音鼓並共用後端電子機櫃),這是中國海軍擁有的第一種現代化綜合聲納,具備搜索與跟蹤水下目標,測定方位、距離和運動方向等數據,並自動傳遞給反潛火控系統;此外 ,珠海號主桅杆兩側的船舷各加裝一組仿自美國MK-32的三聯裝324mm魚雷發射器,配備仿自 美國M-46 Mod1的魚-7反潛魚雷。珠海號終於擁有較為現代化的反潛能力。DE-1160B艦體聲納最大探測距離約15km,而DE-1164B可變深度聲納由於操作深度較大(可部署到200m)、工作環境較好,最大探測距離可達50km。由於051G艦體設計老舊,蒸汽渦輪推進系統噪音較大,無法完全發揮新型聲納的性能,且艦上沒有反潛直昇機,進一步限制了反潛作戰能力;不過051G的新型聲納系統與反潛系統的性能仍讓中國海軍印象深刻,並為日後中國海軍新設計的第二代導彈驅逐艦(052型)提供了重要參考,052同樣使用DE-1160/1164聲納組合。 魚-7是中國仿自美製MK-46的魚雷,也是 中國海軍實用化的第一種艦載/機載輕型導向反潛魚雷。在1978年10月9日,中國意外地在南海撈取了一枚美國的MK46型324mm輕型反潛魚雷,中國立刻分析了這枚魚雷,隨後決定進行研仿,工程代號以撈取魚雷的的日期命名為「109工程」,由西安精密機械研究所(即705所,屬於中國造船工業公司)和西北工業大學(NPU) 合作;在此期間,中國又陸續在南海撈到了兩枚MK46型魚雷。此後在1985年 ,中國耗資約800萬美元從美國購入的少量MK-46 Mod.2魚雷(據說為四枚),並引進相關技術;在1989年天安門事件導致西方對中國展開軍事技術封鎖之前,美國已經交付MK-46 Mod.2實體、技術文件以及一套中級維護設備給中國。中國方面最終完成了MK-46的逆向仿製工程,由872和874廠負責生産,定型型號為魚-7,從1990年代起成為中國海軍的標準武器之一。魚-7直徑324mm,雷體長2.6m,全重235kg,戰鬥部重45kg,採用OTTO雙速往復熱力循環發動機推進,航速43節時射程14km,搜索/攻擊深度6~400m, 採用主/被動聲納導引。隨後,魚-7魚雷發展成一個系列化的324mm魚雷族系,先後包括魚-7甲、魚-7乙、魚-7A、魚-7B和魚-7C等,裝備於水面艦艇、直昇機與固定翼反潛機上;其中,某衍生型號航速達42節、最大作戰深度450m,魚雷聲納尋標器的自導作用距離大於2000m。 雷達方面,珠海號也如051Z般在後桅杆上加裝了381甲三座標監視雷達,並以天線較輕且後端設備翻新的517型UHF雷達取代原本515型 。517型雷達的最大偵測距離超過300公里,供電電壓380V時耗電量小於5KW,供電電壓220V時耗電量小於3KW,僅需1名人員操作,天線系統能承受60m/s的強大風速。珠海號於1991年成軍,1992年形成戰鬥力, 中國賦予其051 GII的型號,西方稱之為旅大III。 雖然珠海號的裝備已經較原本的旅大突飛猛進,但由於051型的原始設計老舊,許多先天限制絕不是單純換裝設備就能突破,例如艦上不足的空間難以負擔日益增多的改裝, 貧乏的適居性與落後的蒸汽推進系統也是無解 ;此外,雖然帳面上加裝了可變深度聲納,但由於珠海號載台設計老舊,艦體噪音振動過大,導致運用時聲納受到嚴重的自身噪音干擾而無法發揮理想效能。因此,珠海號成為 中國建造的最後一艘051型驅逐艦,緊接著中國就開始建造第二代驅逐艦──052旅滬級。 在1997年,中國海軍由旅滬級驅逐艦哈爾濱號(112)、珠海號以及南倉號補給艦(南運953,2004年更名為青海湖號)展開橫渡太平洋遠航美國本土訪問的壯舉,此外順道訪問墨西哥、秘魯、智利和澳大利亞等國,締造 中國海軍首度訪問美國本土以及首度訪問南美洲國家的不凡紀錄。

雙改工程

在1985年7月,解放軍海軍和船舶工業部門決定,按照「適用、舒適、簡樸」的原則啟動「雙改工程」。當時在廣州造船廠已經下水、尚未交付的051型驅逐艦164艦(日後的桂林艦)被選中,成為第一艘接受「雙改」的051型。 1.廚房面積增大,改善通風系統 2.使用進口的尼利克斯造水機代替國產造水機,加大淡水輸送能力 3.增設軍官餐廳和士兵餐廳,餐廳總容量為該艦定員的1/3 4.加裝空氣凈化器、空氣清新器 5.加裝閉路電視系統、洗衣機、脫水機、烘乾機

6.改造衛生間,汙水處理等設備,引進瑞典的真空垃圾收集裝置,和美國船舶垃圾處理裝置。

完成「雙改工程」入役後兩年,解放軍海軍根據桂林艦的操作經驗,決定進一步改進餐廳和廁所設置。 到1990年代中期,051其他各艦在翻修改裝工程中,陸續納入基於桂林艦經驗調整的「雙改」方案,提高艦上適居性,受到海軍基層普遍好評。051的「雙改工程」可以視為中國海軍重視人機工程、重視居住觀念的開始。 數據鏈建設 受限於經費與技術基礎有限,中國海軍的戰術數據傳輸分配系統的腳步比歐美國家落後。在1982年,中船總公司七院第722研究所向上呈報了研製海軍艦艇戰術數據鏈的請示,所提出的戰術數據鏈系統方案在1986年8月通過審查,並在1987年2月獲得中國海軍海軍司令部通信部批准。在1987年11月,722所將該所研製的海軍艦艇數據鏈安裝於051型導彈驅逐艦上進行測試並取得成功,這是中國海軍發展艦艇數據鏈系統的起源。隨後,中國海軍開始推動艦用與機載數據鏈,包括艦用的HN-900型戰術數據鏈和機載480系列數據鏈等;不過總體而言,這些中國海軍最早期的數據鏈技術水平不高,包括信息傳輸速率、傳輸性能、加解密的密鑰強度等方面都有所不足。 加裝海紅旗-7短程防空導彈(051DT)

濟南號在1987年於艦尾安裝了一套法國原裝海響尾蛇防空導彈系統進行測試。 051型的另一項重點改進工程是引進防空導彈。前述與英國合作開發051S、引進海鏢導彈的計畫告吹後,中國仍繼續向其他歐洲國家尋求艦載防空導彈技術。 在1980年代初期,中國海軍針對急需從國外引進的三項武器武器系統(艦載防空導彈、艦載直昇機、線導魚雷),向中國國務院與國家主席鄧小平發文請示,而國務院、國家主席則在1984年11月23日以國發(1984)第166號文批准了這項請示。當時中國已經確定引進並仿製法國陸基的「響尾蛇」(Crotale)防空導彈系統 (另有專文介紹),因此決定艦載防空導彈就引進「響尾蛇」的艦載版──海響尾蛇(Sea Crotale)系統(另有專文介紹),而整個系統相關的TAVITAC作戰情報指揮系統、TSR 3004海虎 (Sea Tiger)搜索雷達(為響尾蛇導彈提供先期搜索)、為海響尾蛇提供照明的Castor-II光電/雷達射控系統等自然也一併引進;由於整套海響尾蛇導彈系統 以及相關的TAVITAC作戰情報系統、搜索與火控雷達都由Thomson-CSF開發,因此當時中國海軍採用音譯,稱整套系統為「湯姆西作戰系統」。除了艦載防空導彈之外,當時中國海軍對於艦載直昇機也已經決定引進法製海豚式並進行國產化(就是直-9)。 在1985年7月10日至9月26日, 中國海軍派出以海軍裝備技術部部長鄭明率領的中國保利公司海響尾蛇導彈武器系統考察談判代表團赴法國,對海響尾蛇艦載防空導彈系統與湯姆西作戰系統進行考察,並 與法國針對技術及商務事宜進行談判協商。隨後中國海軍完成「湯姆西系統的可行性報告及裝艦意見」報告並提交國務院高層,在1986年12月22日獲得中國國家 書記委員以及總參謀部以參裝字(1986)第939號文批復,原則同意中國海軍引進海響尾蛇與湯姆西系統。在1987年1月,中法兩國在北京草簽合同,從法國 購買兩套湯姆西作戰系統,正式的合同在當年7月生效。在1988年8月24日,中國船舶總公司以船總軍(1988)1021號文,下達 對北海艦隊的051導彈驅逐艦開封艦(109)進行湯姆西作戰系統的改裝任務 。1987年湯姆西/海響尾蛇防空導彈系統運交中國後,首先裝在051型首艦濟南號的艦尾直昇機甲板上進行初步測試。此次合同中,中國海軍從法國引進兩套含TIAVITAC戰系、海響尾蛇 導彈、海虎雷達的「湯姆西作戰系統」,分別裝在051型開封號(109)以及後來052導彈驅逐艦首艦哈爾濱號(112)。 在1989年7月10日,開封號進入 大連造船廠,並在10月30日正式展開大規模翻修改裝工程;整個工作分為現代化改裝、補齊換裝、雙改(改善生活條件)以及修理四大部分。現代化改裝部分,拆除艦尾57mm機砲,原處加裝一座原裝的八聯裝海響尾蛇防空導彈發射 系統(就是先前裝在濟南號上測試的那一套)、露天式再裝填彈庫以及一座配套的Castor-II型光電/雷達射控系統 ,並在後桅杆上加裝一座法製海虎搜索雷達(取代原本的352型雷達),成為第一艘同時擁有防空與反艦導彈的051型 ;此外,現代化工程加裝的新作戰裝備還包括新的干擾彈發射裝器、敵我識別器、由英國引進的ICS-3整合通信裝置。補齊換裝項目包括艦砲火控雷達、601型聲納換能器、維修與改進主動力系統、18個檢測儀等。修理工程包含維修艦上四具鍋爐與兩具蒸汽渦輪、18具蒸汽渦輪輔機、三具柴油發電機以及艦上各電力泵、錨機、舵機、絞盤等共80項設備。至於雙改工程則以改善廚房和人員起居環境為主,包括廚房的現代化改裝、增加飲水處理與油污處理裝置、改善住艙設施等。在開封號的改裝工作中,大連造船廠進行了修復三號基準平台、重新定義艦體中心線、合理設計新裝備線路布置、新作戰裝備的施工與安裝以及大量新電纜的鋪設與纜蕊處理等工作。依照最初的合同,開封號應在1989年3月進廠,因故延遲了數個月,不過最後仍依照原訂時程完工,而且一系列控制成本與品質的措施也收到成效,花費比預計少了185萬。開封號於1990年12月31日完成改裝 工程,經過諸多測試後於1992年重回北海艦隊服役,並獲得賦予051DT的型號(T代表特殊型) 。 中國引進的海響尾蛇導彈八聯裝旋轉發射器 是較舊的構型,而非重量較輕、體積較緊致的新型八聯裝發射器(安裝於日後的拉法葉護衛艦上),發射座佔用的空間較大;雖然如此,比起中國自行開發的紅旗-61,海響尾蛇系統仍然是緊致得多。此外,八聯裝發射器後方還容量16發的備彈庫與自動再裝填機構;但051導彈驅逐艦的先天限制,安裝海響尾蛇導彈發射器的砲位空間有限,無法容納揚彈機,只能採用人工再裝填,而新設計的052導彈驅逐艦的海響尾蛇飛彈發射系統才包含了再裝填機。 過去中國若從國外引進武器系統樣品進行仿製,通常是購買兩套,一套實地裝艦進行性能測試,另一套則由中國軍工相關單位進行詳細的分解測繪。例如引進並仿製法國緊致型 (Compact)100mm 55倍徑單管快砲時,引進的兩套火砲系統中,一套安裝在053H護衛艦四平號(544)進行實船性能測試,一套則供河南713所(後來的鄭州機電)進行分解研究和測繪;爾後中國仿製俄羅斯AK-176M單管76mm快砲也是如此,一套裝安裝在037-II導彈護衛艇廉江號(774)進行測試,一套也由713所進行分解測繪,之後的國產化型號是H/PJ-26。然而引進湯姆西系統則是例外,引進的兩套都用於裝艦使用,包括開封號以及052導彈驅逐艦首艦哈爾濱號(112),並沒有留下一套供分解研究測繪。據說中國早在1970年代便從巴基斯坦獲得早期的海響尾蛇防空 導彈進行逆向研究,成為紅旗-7的技術基礎,因此在1980年代正式引進完整海響尾蛇系統時就能迅速上手,也不需要留下一整套系統專門作為分解測繪。 日後中國也參考海響尾蛇,發展了本國的海紅旗-7(HHQ-7)短程防空導彈系統(另有專文介紹)。 將051GII與051DT的改進技術整合在一起 ,加上濟南號的反潛直昇機搭載實驗,奠定了中國第二代驅逐艦的技術基礎。 此外,據說中國也曾在1980年代末期試圖引進美國MK-15方陣近迫武器系統等新科技用來改良051型,不過由於1989年天安門事件後西方對中國制裁而取消。 2000年代的現代化工程

珠海號(166)在2003年接受第二次大規模改良之後的面貌。

大連號(110)在2002年接受與開封號(109)相同的現代化改裝。 由於年事日高,加上1990至2000年代以來中國造艦突飛猛進,051型為中國海軍效力的時間所剩不多了。雖然如此,部分051型仍在1990年代末期陸續接受了改良 ,大量換裝與旅滬級驅逐艦同級的裝備。在1999年,開封號把海鷹反艦導彈發射器拆除,換裝四座四聯裝鷹擊-83反艦導彈發射器 (此種導彈發射系統先前亦在濟南號上進行測試),同時以三座自動化的76A防空機砲取代原本的66式37mm快砲,並加裝新型作戰系統、347型機砲射控雷達 、與珠海號相似的電子戰裝置、以517型長程預警雷達取代515型等、以海虎國產化版本──360型雷達取代原裝海虎雷達等等,而基本上這便成為日後051型逐步升級的藍本。在2002年,大連號(110)比照開封號的規格完成了現代化改裝。 在2003年,湛江號 與珠海號進行了更廣泛的現代化改裝,不僅包含前述開封、大連號的所有規格,而且將兩門130mm艦砲都換成具有匿蹤砲塔殼的79A雙聯裝100mm艦砲 ;此外,以新的344型(MR-34)火砲射控雷達取代原本 體積龐大的黃蜂頭型射控系統 ,原本位於主桅杆頂的354型雷達被一個半球狀天線的新對海搜索雷達取代,艦橋頂部還加裝一座OFD-630光電射控系統來指揮火砲射擊,而JPT-4/4G型火砲備用光學瞄準儀似乎就拆除了。 此外,湛江號也在船艛兩側各裝一座324mm魚雷發射器(珠海號原本就有)。 值得注意的是,大連號與珠海號的381甲雷達在此次改裝時被360型雷達取代以配合海紅-7導彈系統,而合肥號也在2000年代把381甲雷達拆除 ;而合肥號除了拆除381甲雷達之外,341型火砲控制雷達,原本的515型預警雷達被517型取代。因此,三艘曾安裝381甲 雷達的051型,都已經把此型雷達拆除,而中國海軍也只剩下深圳號(167)還在使用381型雷達。 2004年,中國海軍正式啟動海軍信息化工程(詳見052C導彈驅逐艦一文),其中包括以051D遵義號(134)作為新一代艦隊指揮管制系統的試點平台,改裝後稱為051DJ,是中國海軍邁向信息化現代作戰的里程碑。 改裝後的尊義號加裝了大型編隊作戰指揮系統,以及多種中國海、空數據鏈及衛星通信裝備(包含中國構建的北斗衛星通信終端)。這套新型編隊作戰指揮系統透過各種資料鏈接收來自海軍艦艇、空軍飛行器、陸地單位等不同作戰節點的情資與信息,經過處理、識別與決策判定之後,將統整後的戰場敵我態勢直觀顯示在大型顯示器上,包括標注每個目標的威脅程度,協助指揮官下達決策,並通過各種數據鏈、衛星等通信方式將作戰指令分發給各個作戰節點。完成改裝時,遵義號成為當時中國海軍信息化水平最高、指揮能力最強的指揮艦,並成為後續中國海軍建造指揮艦的模版。改裝後的遵義號後部桅杆平台設置了一個球型的衛星通信天線,是外觀上的主要特徵。

結語 隨著中國在2000年代推出多種新型艦艇,人老珠黃的051型的凋零只是時間問題 。在2007年10月7日,最早一批051型的西昌號(106,曾參與1980年東風五號洲際彈道導彈試射的觀測作業)成為第一艘退除現役的051型(由於艦體與主機日漸老舊,早在2000年就曾考慮退役),該艦隨即交給武漢海軍工程大學當作 靜態教具,停泊於武漢江面上。稍後在同年的11月13日,051型首艦濟南號也宣告退役,之後停放於青島海軍博物館進行展示。在2008年8月26日,051長沙號(161)除役,隨後做為北海艦隊試驗大隊靶船來發揮剩餘價值。 在2012年9月,又有兩艘051型南京(131)與南寧(162)除役,然而兩艦除役後隨進進廠改裝並由中國海監接收,這可能是因為2010年中國漁船接近釣魚台並與保安廳巡視船發生衝突,以及2012年9月日本正式將釣魚台國有化而導致釣魚台議題迅速升溫,中國為了在短時間內加強海監兵力,將若干除役的艦艇交付中國海監使用。不過,這些移交海監的051似乎沒有受到重用,不僅因為設計老舊,而且蒸氣渦輪人力需求大且操作危險,對於慣用柴油機船隻的中國海監而言難以操作維護。 在2012年10月18日,051型艦銀川號(107)退役並移交銀川市,停放於銀川市中心並開發為觀光旅遊景點兼愛國教育基地。 在2012年11月16日,本級艦合肥號(132)除役,轉為煙台市海軍航空工程學院教學訓練平台,在2013年10月拖到煙台萊山海域。 在2019年5月,四艘051在旅順軍港一起舉行退役儀式,分別是桂林艦(164)、遵義艦(134)、開封艦(109)、大連艦(110)。遵義艦在2019年5月正式退役,隨後尊義市決定將回該艦運回遵義市余慶縣作為國防教育基地對外開放。在2020年8月28日,最後兩艘051導彈驅逐艦湛江(165)以及珠海(166)在湛江市舉行退役儀式,至此051導彈驅逐艦完全退出現易。 在2021年7月23日,中國海警(原海監)將移交近十年的051南寧號贈與防城港作為愛國主義教育基地,在10月2日正式移交防城港,移交時恢復原本在中國海軍服役時的武器狀態,包含海鷹-1反艦導彈以及雙聯裝130豪米艦炮。 雖然051型問世之際便已經落後當代國際水平一截,但畢竟是中國從一無所有到學會建造一艘 大型遠洋軍艦的重要踏腳石,歷年來在技術匱乏、底子不足的惡劣環境中奮力摸索前進,終於為中國的造艦產業累積了相當的成果。隨著1990年代第二代驅逐艦旅滬級(052)以及緊接著的第三代驅逐艦旅海級(051B)的陸續現身,以及2000年代開始052B/C/等造艦高潮, 中國海軍建軍研發成就越來越讓人刮目相看,對照 往昔一切從簡的051型,完全不可同日而語。 |